Dieser Artikel ist von "Geschichte der Gegenwart". "Geschichte der Gegenwart" ist eine Plattform für Beiträge aus geistes- und kulturwissenschaftlicher Perspektive in politischer Absicht.

Im Jahr 1978 kam in England das erste Kind zur Welt, das durch eine Vereinigung von Eizelle und Spermium in einem Glas („in vitro“) entstanden war. Seither haben sich weltweit Millionen von Paaren, die auf natürlichem Weg keine Kinder zeugen können, für diesen Weg entschieden. Die Methoden der Fortpflanzungsmedizin entwickelten sich in dieser Zeit laufend weiter und die zunächst niedrigen Erfolgsraten stiegen langsam an. Seit den 1990er Jahren steht zudem die Präimplantationsdiagnostik (PID) zur Verfügung, die es ermöglicht, Embryonen genetisch zu untersuchen, bevor sie in die Gebärmutter eingesetzt werden.

Das Ziel dieser Methode ist es, die Chance auf eine erfolgreiche Schwangerschaft zu erhöhen und die Weitergabe von Gendefekten zu verhindern. Was in fast allen europäischen Ländern bereits seit längerer Zeit erlaubt ist, soll mit dem neuen Fortpflanzungsmedizingesetz, über das am 5. Juni abgestimmt wird, auch in der Schweiz nicht länger verboten sein. Dabei soll die PID laut Gesetz nur für Paare zugelassen werden, die Träger von schweren Erbkrankheiten sind oder auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. Explizit verboten bleibt eine Auswahl der Embryos nach Geschlecht oder nach äusseren Merkmalen wie Augen- oder Haarfarbe.

Trotz dieser Einschränkungen ist gegen das Gesetz das Referendum ergriffen worden. Das Hauptargument der Gegner lautet: Mit der PID werde eine Selektion zwischen „lebenswert“ und „lebensunwert“ vorgenommen und damit Eugenik im Labor betrieben. In der Medienmappe des Nein-Komitees warnen Politiker von links bis rechts davor, dass wir uns mit dem revidierten Gesetz „auf den gefährlichen Weg der Eugenik“ begeben würden, und überbieten sich rhetorisch in apokalyptischer Dramatik. Laut SVP-Nationalrat Jean-Luc Addor entwickle sich die Fortpflanzungsmedizin in Richtung einer „Todesdisziplin“, die es ermöglichen werde, dass behinderte Kinder „in keimfreien Laboratorien von Trägern weisser Kittel getötet“ würden; die Nationalrätin der Grünen, Christine Häsler, spricht von „genetisch optimierten Kindern“ und der Bioethiker Antoine Suarez will wissen, dass das neue Gesetz „das tue, was Rassisten aller Zeiten getan“ hätten. Die Wörter „Eugenik“ und „eugenisch“ kommen in der nur wenige Seiten umfassenden Mappe nicht weniger als zwölf Mal vor.

Ausweitung des Eugenikbegriffs

Die düsteren Szenarien, die hier gezeichnet werden, folgen offensichtlich einer Skandalisierungsstrategie, die weniger um inhaltliche Stimmigkeit als um mediale Aufmerksamkeit bemüht ist. Bemerkenswert ist jedoch, dass auch namhafte Experten zum Schluss kommen, die PID weise einen eugenischen Charakter auf. Zu diesen gehören der Rechtsphilosoph Kurt Seelmann und die Juristin Daniela Demko, die 2013 im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit ein Gutachten mit dem Titel „Präimplantationsdiagnostik (PID) und Eugenik“ veröffentlichten. Das Gutachten betont zwar, dass insgesamt rechtsethisch gute Gründe (so vor allem die Fortpflanzungsfreiheit) für eine Zulassung der PID sprechen würden.

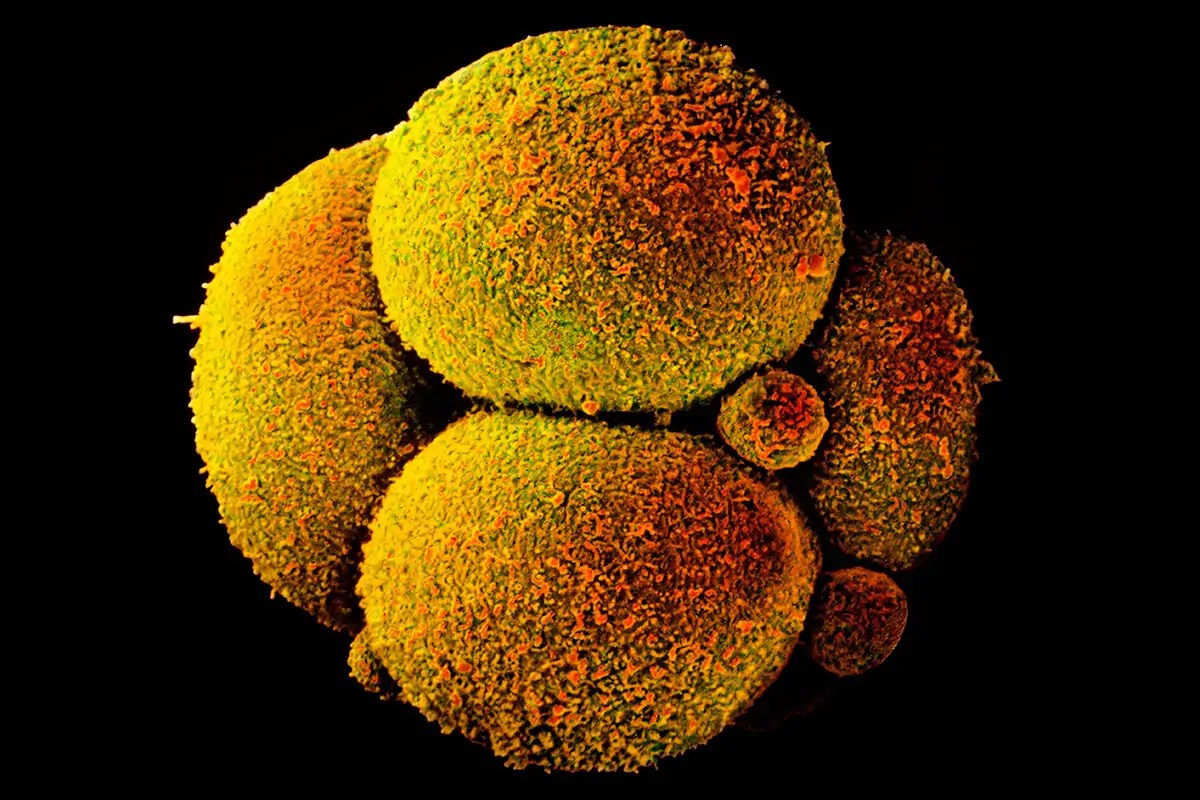

Menschliches Embryo im Vierzellstadium, Quelle: newscientist.com

In Bezug auf die Eugenik gibt das Gutachten jedoch den Gegnern der Liberalisierung Recht. Ausschlaggebend dafür ist eine sehr extensive Definition des Eugenikbegriffs, denn die beiden Juristen halten für diesen lediglich eine Kombination von Selektion und Bewertung für konstitutiv. Als eugenisch beurteilen sie demnach bereits jede Auslese zwischen als „gut“ und „weniger gut“ beurteilten Eigenschaften, womit es durchaus folgerichtig wird, die PID an sich als eugenisch zu bezeichnen. Entgegen dem Selbstverständnis derjenigen, die sich im 20. Jahrhundert tatsächlich als Eugeniker verstanden, spielen in dieser aktuellen rechtstheoretischen Begriffsfassung Intentionen keinerlei Rolle. Für eine Zuordnung zur Eugenik sei unerheblich, ob der Selektion der individuelle Wunsch von Eltern nach einem Kind zugrunde liege oder diese etwa der Verbesserung einer „Rasse“ dienen solle.

Das Gutachten spiegelt damit eine Tendenz wider, die Eugenik von ihrem historischen Kontext zu lösen und in ein abstraktes Prinzip zu verwandeln, das scheinbar zeitlos ist. Eine solche ahistorische Sichtweise ist vor allem deshalb problematisch, weil sie eine zentrale Dimension der aktuellen Diskussion um Eugenik ausblendet, nämlich den Bezug zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Wer die Eugenik argumentativ ins Spiel bringt – wie etwa die oben zitierten Politiker –, dem geht es ja gerade darum, historische Assoziationen zu wecken, also etwa eugenisch motivierte Verbrechen des Nationalsozialismus in Erinnerung zu rufen. Das normative Gewicht des Eugenikarguments liegt vor allem darin, dass es eine Verbindung zu einer als katastrophal bewerteten Vergangenheit behauptet. Aus diesem Grund sollte die Frage, ob die PID und damit die geplante Revision des Fortpflanzungsmedizingesetzes nun wirklich in Kontinuität zur Eugenik steht, nicht durch abstrakte rechtsethische Erwägungen, sondern eben historisch überprüft werden.

Kontinuitäten der Eugenik?

Die Eugenik ist kein zeitloses Phänomen, sondern eine genuin moderne wissenschaftliche Strömung, die sich Ende des 19. Jahrhunderts formierte und ihren Höhepunkt in der Zwischenkriegszeit erreichte. Modern war sie unter anderem deshalb, weil sie sich stets an neuesten wissenschaftlichen Forschungen und technologischen Entwicklungen orientierte, aber auch, weil sie zu einer Rationalisierung von Sexualität und Fortpflanzung beitrug, wie sie für das 20. Jahrhundert prägend war. Es ist deshalb richtig, die Eugenik nicht lediglich als ein abgeschlossenes historisches Phänomen zu betrachten, auch wenn die internationale Bewegung der Eugenik seit dem Zweiten Weltkrieg einen Niedergang erfuhr. Weltanschaulich war die Eugenik äusserst heterogen; das gemeinsame Ziel bestand aber immer darin – und daran hielten auch liberal orientierte Eugeniker der Nachkriegszeit fest –, die Erbanlagen der Bevölkerung zu „verbessern“ bzw. „Verschlechterungen“ derselben zu verhindern.

Die Eugenik zielte also auf die Erbgesundheit von „imagined communities“ ab, sei dies eine Nation, eine „Rasse“ oder die ganze Menschheit. Damit besteht ein wesentlicher Unterschied zum heutigen Diskurs der Fortpflanzungsmedizin: Die PID wird nicht mit einer Sorge um den „Genpool“ der Bevölkerung legitimiert; es geht hier weder um „Volksgesundheit“ noch um die Vision einer genetisch optimierten Bevölkerung. Vielmehr ist für die Befürworter einer weniger restriktiven Regelung der Fortpflanzungsmedizin das Argument der Fortpflanzungsautonomie zentral: Demnach stellt das Verbot der PID einen unnötigen Eingriff des Staates in die Fortpflanzungsfreiheit von Individuen dar; es sei, so argumentieren sie, problematisch, wenn der Staat betroffene Paare daran hindere, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Gemäss dieser liberalen Sichtweisen sollen Paare auch ihre Belastungsgrenzen selbst definieren dürfen und beispielsweise eigenverantwortlich entscheiden, ob sie es als zumutbar empfinden, wenn ihr Kind mit einer schweren Erbkrankheit zur Welt kommt.

Kritiker der Fortpflanzungsmedizin wenden nun ein, dass genau diese Sichtweise einer neuen „liberalen“ Eugenik den Weg bereite. Die elterliche Autonomie ändere nichts am selektiven Prozess, welcher der PID inhärent sei. Es komme also nicht auf die Absichten, sondern auf die Wirkungen an. Betroffene Paare seien sich zwar dessen nicht bewusst, aber der kumulative Effekt ihrer individuellen Entscheidungen führe zu derselben Selektion, welche die traditionelle Eugenik mit staatlichen Zwangsmassnahmen erreichen wollte. Gemäss diesem Argument erfüllt die PID den alten Traum der Eugeniker, dass nämlich als „lebensunwert“ beurteiltes Leben gar nicht erst geboren werde.

Diese Behauptung muss zunächst quantitativ relativiert werden. Die PID wird in der Schweiz voraussichtlich bei weniger als 1 Prozent aller Geburten angewendet werden. Der selektive Effekt dürfte demnach bei weitem geringer sein als bei der Pränataldiagnostik, die sich zur Standarduntersuchung entwickelt hat und – im Unterschied zur PID – von der Krankenkasse bezahlt wird (und etwa bei Trisomie 21 in rund 90 Prozent der Fälle zu Schwangerschaftsabbrüchen führt). Vor allem aber stellt sich die Frage: Plädierten Eugeniker tatsächlich für dieselbe Selektion, wie sie heute mit Hilfe der PID vorgenommen wird? Welche Kinder sollten den Eugenikern zufolge nicht geboren werden?

Fortpflanzungsmedizin als Alptraum der Eugeniker

Bekanntlich war für die Eugenik ein Argument zentral, das sich aus dem populären Darwinismus des späten 19. Jahrhunderts speiste. Dieses besagt, dass die „natürliche Selektion“ zu einer „Höherentwicklung“ des menschlichen Lebens führe. Die Krisendiagnose der Eugeniker bestand nun darin, dass in modernen Gesellschaften diese „natürliche Selektion“ zunehmend ausser Kraft gesetzt werde, weil zivilisatorische Errungenschaften es auch „Schwachen“ und „Ungesunden“ ermöglichen würden, sich fortzupflanzen. Damit würden „schlechte“ Erbanlagen in der Bevölkerung zunehmen – und genau dies galt es aus eugenischer Sicht zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund bewerteten Eugeniker die Errungenschaften der Medizin; ihre zentrale Frage lautete daher, ob die Medizin eine eugenische oder aber eine dysgenische – also eine den „Genpool“ verschlechternde – Wirkung entfalte. Einer der einflussreichsten Eugeniker der Schweiz, der Zürcher Anthropologe Otto Schlaginhaufen, beurteilte beispielsweise in einem programmatischen Text von 1916 „die geburtshilflichen Eingriffe, welche den Sinn haben, der verminderten Gebärfähigkeit einzelner Frauen zu Hilfe zu kommen.“ Dabei hob er die dysgenische Wirkung dieser medizinischen Hilfe hervor: „So lang der Mensch nicht die Mittel besass, auch den Gebärunfähigen lebende und lebensfähige Kinder zu schenken, waltete die natürliche Selektion ihres ausmerzenden Amtes. Heute aber steht dank der hochentwickelten operativen Technik einer Vererbung der Unfähigkeit zu gebären, nicht viel im Wege.“

Der Zürcher Eugeniker nahm damit deutlich Stellung gegen eine Art Fortpflanzungsmedizin avant la lettre. Ähnliche Argumentationen finden sich bei vielen Eugenikern: Sie beklagten, dass die neuen Möglichkeiten der Medizin Paaren zu Nachwuchs verhelfen würden, die von „Natur“ aus nicht zur Fortpflanzung fähig wären. Damit würden diese ihre „schlechten Erbanlagen“ an ihre Nachkommen weitergeben und damit die Gesellschaft auch sozioökonomisch belasten. Die meisten Eugeniker waren also dezidiert gegen medizinische Eingriffe, die einen Kinderwunsch zu erfüllen versprachen.

Paradoxerweise wird heute also eine Praxis als eugenisch kritisiert, die führende Exponenten der eugenischen Bewegung als dysgenisch verurteilt hätten. Eugeniker wie Schlaginhaufen wollten Personengruppen von der Fortpflanzung ausschliessen, die heute gerade zu potentiellen Nutzern der PID gehören: Menschen mit Behinderungen, chronisch Kranke oder Träger von Erbkrankheiten. Die moderne Fortpflanzungsmedizin erfüllt also nicht den alten Traum der Eugeniker, sondern sie stellt viel eher deren Alptraum dar.

Die "Natur austricksen"

Diese ironische Pointe ist für die heutigen Diskussionen von Bedeutung. Die hier skizzierten Argumente der Eugeniker sind nämlich aus der gegenwärtigen Debatte nicht gänzlich verschwunden. Zu den wenigen Medizinern, die sich an vorderster Front gegen das neue Fortpflanzungsmedizingesetz engagieren, gehört der Berner Kardiologie Urs Scherrer, der in den Werbematerialen des Nein-Komitees prominent zu Wort kommt. Dort verweist er stets auf von ihm selbst durchgeführte Studien, die zeigen würden, dass Kinder, die im Labor gezeugt worden seien, ein erhöhtes Risiko hätten, später an Herzkreislauferkrankungen oder Diabetes zu erkranken. Dass Scherrers Auffassungen in der medizinischen Fachwelt umstritten sind, soll nicht weiter ausgeführt werden. Wichtig ist hier seine Argumentation: Seine Studien würden belegen, dass die Fortpflanzungsmedizin einen „wichtige[n] Risikofaktor für die langfristige Gesundheit“ der Bevölkerung bilde, weil die Risiken über Generationen weitervererbt würden.

Der Kardiologe stellt also die Fortpflanzungsmedizin nicht nur als Gefahr für die Volksgesundheit dar, sondern führt auch ein Kostenargument an, das bereits bei Eugenikern äusserst beliebt war: So warnt er vor den „erheblichen sozioökonomischen Folgen“, die eine Vererbung der Risiken zeitigen würde. Es sei deshalb abzulehnen – so Scherrer in einem NZZ-Artikel –, „politisch korrekte Lösungen für den Kinderwunsch aller nur denkbaren Gruppen zu offerieren“. Der Berner Mediziner spricht zwar nicht wie Schlaginhaufen von der „natürlichen Selektion“, die ausgeschaltet werde; er argumentiert aber ganz analog, die Fortpflanzungsmedizin würde unzulässig „die Natur austricksen“ und dies zum gesundheitlichen Schaden der nachfolgenden Generationen. In denselben Materialien des Nein-Komitees, in der Politiker mit Inbrunst vor einer Wiedergeburt der Eugenik warnen, finden sich folglich Argumentationen, die deutliche Affinitäten zu den antiegalitären Gesellschaftsdeutungen der Eugenik aufweisen.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Es ist nicht plausibel, dass das neue Fortpflanzungsmedizingesetz zu einer neuen Eugenik führt. In zentraler Hinsicht ist es der Eugenik geradezu entgegengesetzt. Es will gerade nicht bestimmte Personengruppen von der Reproduktion ausschliessen, sondern im Gegenteil: Die teilweise Zulassung der PID zielt darauf ab, allen Menschen – egal, ob sie als „ungesund“ oder als „Risiko behaftet“ gelten – eine möglichst wenig eingeschränkte Fortpflanzungsautonomie zu gewähren. Letztlich geht es bei der Abstimmung vom 5. Juni um die Frage, ob die Mehrheit einer kleinen Minderheit eine optimale medizinische Behandlung zugesteht, um ihren Kinderwunsch zu verwirklichen. Die Erfüllung dieses Wunsches ist nämlich das primäre Ziel von betroffenen Paaren und nicht die Verhinderung von Erbkrankheiten – und schon gar nicht eine genetische Optimierung. Im Kern handelt es sich folglich einmal mehr um eine Abstimmung, in der die Mehrheitsgesellschaft über Leid und Hoffnung einer kleinen Minderheit bestimmt.