Dieser Artikel ist von "Geschichte der Gegenwart". "Geschichte der Gegenwart" ist eine Plattform für Beiträge aus geistes- und kulturwissenschaftlicher Perspektive in politischer Absicht. Lesen Sie das Original auf: http://geschichtedergegenwart.ch/identitaet-das-andere-der-anderen/

"Identity is the crisis / can’t you see“, sang die britische Punk-Band X-Ray Spex 1978. Die Warnung hat nicht geholfen: Noch nie war so viel Identität. Der Schlüsselbegriff ist in allen Feldern anzutreffen – in der Psychologie, der Soziologie, der Geschichtswissenschaft, der Politik. Er hat sich überall festgesetzt, bündelt vielfältiges Wissen und bringt dabei stetig neues hervor: Wissen über die Gesellschaft, die Menschen, die Macht. Auch ausserhalb des akademischen Sprechens weiss jede und jeder, was gemeint ist mit „Identität“. Sie macht uns gleich unter Unsresgleichen und grenzt uns ab vom Anderen der Anderen.

Woher kommt der Begriff?

Wer sich auf die Suche nach den Anfängen des Identitätsbegriffs begibt, wird recht schnell fündig. In der Philosophie der Frühaufklärung wurden mit ihm erkenntnistheoretische Fragen erörtert. Ein Lexikoneintrag von 1793 zeigt, wie Identität als sprachliche Figur dazu diente, Probleme der Logik und des Dualismus von Geist und Materie zu ordnen: „Schon unter den alten Weltweisen ward die Streitfrage aufgeworfen“, heisst es in der Deutschen Enzyklopädie, „ob das Schiff, worin Theseus nach Creta gefahren war, und welches zum Andenken stets ausgebessert ward, nach Verlauf mehrerer Jahrhunderte, noch das nehmliche sey.“ In dieser Form bleibt Identität als sprachtheoretischer Begriff bis ins 20. Jahrhundert hauptsächlich im Feld der Philosophie und Erkenntnistheorie angesiedelt. Doch dann beginnt er sich vollkommen zu verändern.

Die Geschichte des gegenwärtigen Konzepts Identität beginnt in einer psychiatrischen Klinik zur Behandlung von Kriegsveteranen. Es sind die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Mount Zion Hospital in San Francisco versucht eine kleine Gruppe von Psychoanalytikern verschiedener Schulen eine gemeinsame Sprache zu finden, um eine neuartige Erkrankung beschreiben zu können. Es geht um einen etwa dreissigjährigen Patienten, sein Name ist nicht überliefert, der sich hilfesuchend an die Spezialisten gewandt hatte. Im Krieg hatte er im Marinecorps der U.S. Streitkräfte im Pazifik gedient, doch nun will ihm der Übergang ins zivile Leben nicht gelingen. Er leidet an starken Kopfschmerzen, deren Ursache zunächst in einer psychoneurotischen Kriegsschädigung vermutet wird, wäre da nicht auch das anhaltende Gefühl einer schwer fassbaren Panik, einer tiefen Unsicherheit. Solche Gefühle hatte der besonnene Mann, von Beruf Lehrer, früher nie gekannt.

U.S. Marines, Sanitärer, im Pazifikkrieg, o.J.; Quelle: pinterest.com

Darauf angesprochen, wie er sich selbst seinen Zustand erkläre, gibt er zu Protokoll (ich kürze stark): In einer Nacht irgendwo an einem Pazifikstrand habe er zum ersten Mal eine starke Verunsicherung in seiner Kampfeinheit verspürt. Weil er den Dienst an der Waffe stets abgelehnt hatte, begleitete er die Kriegshandlungen als Sanitäter. In dieser Nacht nun habe er beobachtet, wie die Soldaten erst unruhig und dann elend wurden, weil der Befehl zu ihrer Ablösung einfach nicht kommen wollte. Hatte das militärische Oberkommando sie, die sich immer für besonders zäh und hart im Nehmen gehalten hatten, im Sperrfeuer vergessen? Die Angriffe wurden immer stärker, bis auch dem Sanitäter eine Maschinenpistole in die Hand gedrückt wurde. An dieser Stelle reissen seine Erinnerungen ab. Am nächsten Morgen jedenfalls – unterdessen waren zum Beschuss auch noch intensive Luftangriffe auf die amerikanischen Stellungen hinzugekommen – fand er sich mit einer fiebrigen Darmerkrankung im Feldlazarett wieder. Unfähig, sich zu rühren, musste der Mann das nahe Bombardement über sich ergehen lassen. Die Krankheit nahm von hier an ihren Lauf.

Anders als die Psychiater des Ersten Weltkriegs, die solche und ähnliche Befunde mit einer Überstrapazierung der Nerven und einem daraus resultierenden ‚Shell Shock‘ erklärt hatten, sahen die Experten im Mount Zion Hospital eine Krise, deren Ursachen sie in einer traumatischen Destabilisierung zwischen dem psychischen Innern und seinem sozialen Äussern vermuteten. Oder wie Erik Erikson (1902–1994), einer der behandelnden Psychoanalytiker, es formulierte, im Verlust „der persönlichen Gleichheit in sich selbst und der historischen Kontinuität“. Diesem neuen klinischen Befund gab der Neofreudianer Erik Erikson den Namen „Identitätskrise“.

Lebensstufen

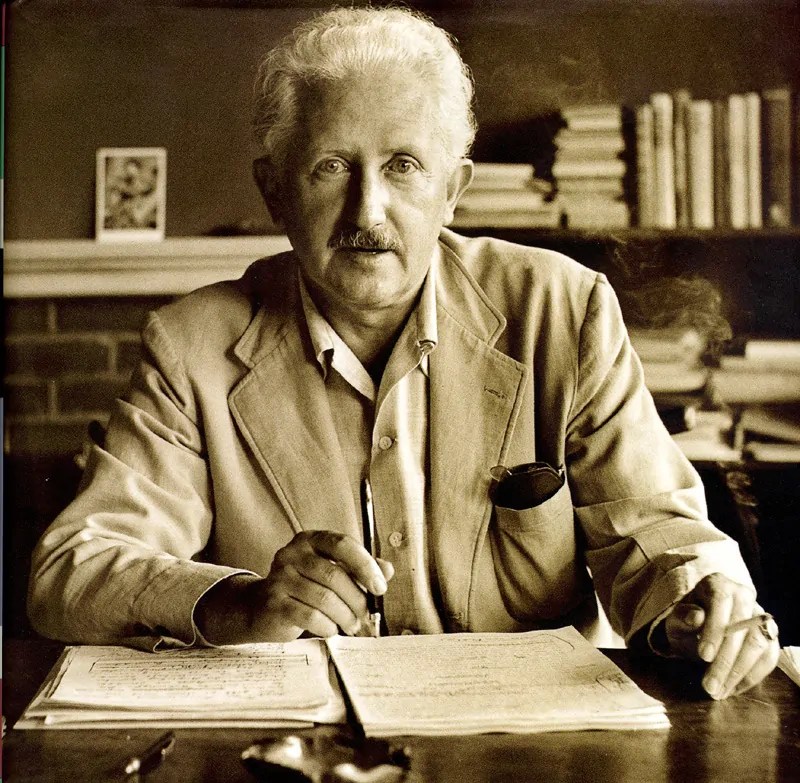

Erik Erikson (1902–1994); Quelle: emaze.com

Erik Eriksons Rolle in der Etablierung und Nutzbarmachung des Identitätsbegriffs kann kaum überschätzt werden. Studiert hatte Erik Homburger, so hiess er damals noch, in Wien, unter anderem bei Anna Freud, der Tochter Sigmund Freuds. 1933 emigrierte er in die USA, wo er seinen Familiennamen Homburger ablegte. An der Universität Berkeley entwickelte er nach dem Krieg das klinische Konzept der Identitätskrise parallel zu seiner Theorie der Entwicklung des Individuums weiter. 1950 stellte der „Architekt der Identität“, wie sein Biograf ihn nennt, im Buch Childhood and Society das erste interdependente Identitätsmodell vor. Es setzte zwei Ebenen miteinander in Verbindung, die individualpsychologische und die soziologische.

Von Einzelfällen wie dem des Marinesoldaten ausgehend, untersuchte Erikson Identitätsprobleme von amerikanischen „Ureinwohnern“ und Afro-Amerikanern, indem er die soziale Makro- mit einer individuellen Mikroebene taktete. Jedes Individuum durchlaufe demnach einen epigenetischen, also evolutionär programmierten, achtstufigen Lebenszyklus. Dieses „Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung“ basierte zwar auf der Freudschen Triebtheorie, blieb aber nicht auf das Kindesalter beschränkt. Quasi nach aussen hin gestülpt, dachte Erikson das Individuum stärker in seiner Beziehung zum sich wandelnden Sozialen hin. Das raunende Unbewusste der klassischen Psychoanalyse war verstummt. Nichts hatte das Sprechen über Identität jetzt noch zu tun mit den Schriften der Aufklärung oder Psychoanalyse.

Childhood and Society wurde in den USA zunächst zögerlich aufgenommen. In deutscher Übersetzung wurde das Buch erstmals 1957 von Emil Jakob Walter (1897–1984) herausgegeben, einem linken Soziologen der Universität Zürich, der zusammen mit dem Psychoanalytiker und Gesellschaftskritiker Alexander Mitscherlich (1908–1982) auch das Vorwort beisteuerte. Vielleicht trug diese Auflage zur Konjunktur des Identitäts-Konzepts bei, das sich insbesondere in der Soziologie schnell auffächerte und von dort aus bald in allen Feldern anzutreffen war. Und zwar insbesondere in linken, fortschrittlichen Kreisen.

Vom Analyse- zum Agitationsbegriff

Obschon von Psychoanalytikern ins Spiel gebracht, entwickelte sich Identität in den Gesellschaftswissenschaften, zuerst in den USA, zum Leitbegriff. Beigetragen dazu hat sicherlich die allgemeine Konjunktur der Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg. Starke Resonanz fand der Identitätsbegriff, wie der Soziologe Rogers Brubaker in Ethnizität ohne Grenzen schreibt, unter Journalisten, die ihn rasch popularisierten. Dabei verschoben sich die Schwerpunkte immer weiter: weg vom Individuum und der Identitätskrise, hin zur Identität von Kollektiven.

X-Ray Spex, LP Germfree Adolescents, 1978; Quelle: discogs.com

Dies passte zu den Umbrüchen der globalen „Long sixties“, in denen sich politische Kämpfe stark mit Praktiken der Identität verbanden. Auch hier, in der erneuten Umdeutung des Identitätskonzepts hin zu einer affirmativen, politischen Praxis, kann der Einfluss von Erik Erikson kaum überschätzt werden. Rebellierende Jugend und Minoritäten – für Erikson befanden sie sich alle in einer Identitätskrise. Doch Krise bedeutet ja auch Chance, und so liest sich das 1968 erstmals erschienene Youth and Crisis (dt. Jugend und Krise, 1970) als emphatisches Statement, das Stellung bezieht für die Unruhe, sie als Motor gesellschaftlichen Wandels sieht.

Dass erste Stimmen bereits Mitte der 1970er Jahre kritisch auf die begriffliche Inhaltslosigkeit hinwiesen, Identität zum „reinsten Klischee“ geworden sei, wie der Politologe W. J. M. Mackenzie bemerkte – ja, dass bereits Ende der 1960er Jahre die terminologische Situation völlig ausser Kontrolle geraten sei, das alles weist nicht auf die Schwäche des Identitätsbegriff hin, sondern im Gegenteil auf seine plastische, produktive Stärke. Kein Wunder, wandelte er sich dabei, wie der Soziologe Rogers Brubaker schreibt, zusehends zu einem Agitationsbegriff.

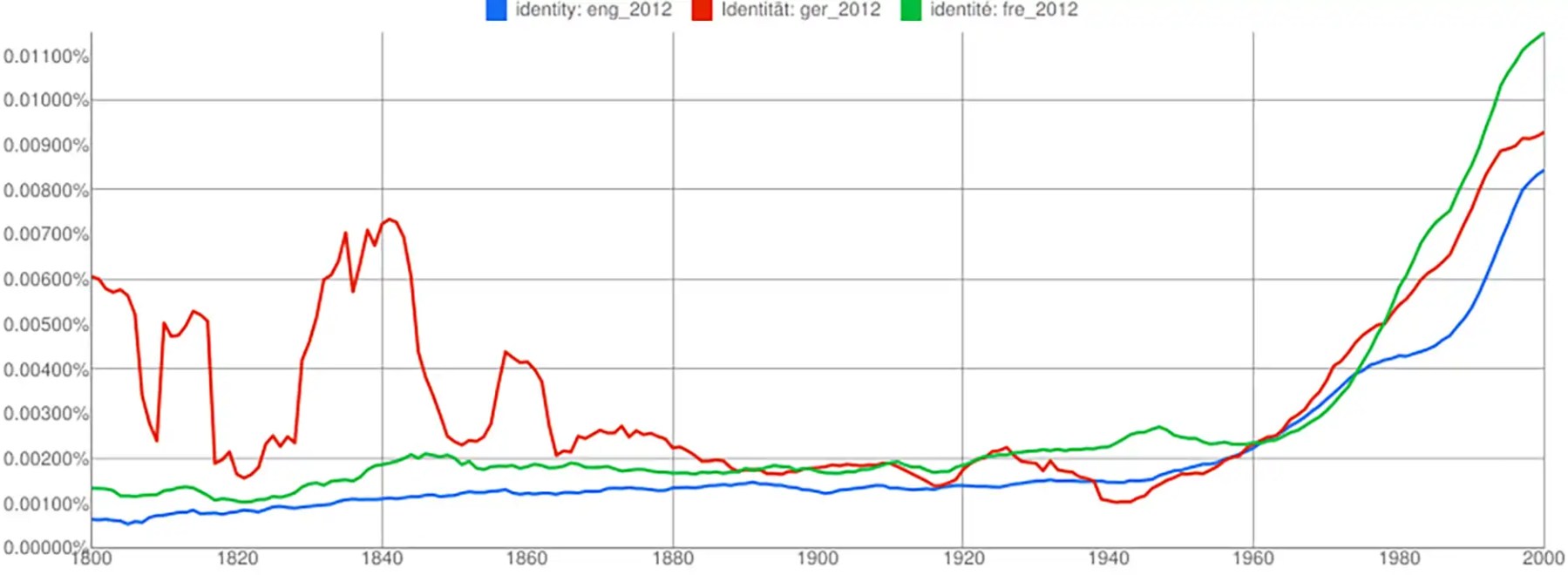

Identitätskonzepte stellen eine Schnittstelle zwischen imaginärem Innern und imaginiertem sozialen Äussern her. Kaum erforscht ist dabei, wie sich in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Intensität der Verwendung des Identitätskonzepts noch einmal deutlich steigerte, nicht zuletzt unter dem Einfluss der Kulturwissenschaften und einer Literaturkritik, die „race, class, gender“ als Analysekategorie, vor allem aber als wertendes Raster ins Zentrum rückte. Der Graph des Google Books Ngram Viewer zeigt diese Konjunkturen deutlich (die Konjunktur des deutschen Begriffs im frühen 19. Jh. hat nichts mit “politischer” oder “nationaler Identität” zu tun):

Identität, identity, identité im Google Ngram Viewer.

Das Andere der Anderen

Aus der ehemaligen Analysekategorie Identität leiten sich, wir alle sind davon in den letzten Jahren Zeugen geworden, politische und gesellschaftliche Haltungen ab. Es lassen sich politische Forderungen formulieren, die auf „identitären“ Ansprüchen basieren. Doch zu welchem Preis? Seit einigen Jahren wird Identitätspolitik auch von rechtsaussen betrieben. Zusehends aggressiv treten sie auf, die Identitären in Frankreich, die Alternative für Deutschland (AfD), deren raschem Aufstieg die massenmediale Streuung der wirren Thesen Thilo Sarazzins (Deutschland schafft sich ab) vorausgegangen waren. Oder, in der Schweiz, die immer wieder mit völkischen und rechtsextremen Versatzstücken durchsetzten identitären Abendlands-Polemiken eines Oskar Freysingers und anderer SVP-Exponenten. Die hohe Politisierbarkeit des Identitätsbegriffs zeigt sich hier überdeutlich.

Selbstverständlich unterscheiden sich solche „harten“, sich primär gegen das imaginierte Aussen richtende Identitätskonstruktionen deutlich von der „weichen“ – sagen wir: innerlichen – Identitätspolitik der Linken. Doch egal wie man es dreht und wendet, in jeder Vorstellung von Identität steckt ein essentialistischer Kern. Über divergierende Interessen, Ansprüche, Erwartungen oder Ängste lässt sich in politischen Auseinandersetzungen diskutieren. Solche Prozesse sind zäh, dauern lange, erfordern Kompromisse. Ist jedoch von bedrohter oder unterrepräsentierter Identität die Rede, werden Kontingenzen gebrochen, eine Konsensfindung wird schwierig. Es bleibt kein Raum für Unsicherheiten.

Diskurse radikalisieren sich rasch in Identitätsdebatten, denn egal wie man die eigene Identität konzipieren mag, ausgeschlossen bleibt immer das Andere der Anderen. Identitäten würden immer in Konflikten aufgerufen, so der Philosoph Thomas Bedorf, und ermöglichten eine „Praktik des Als-ob“. Er meint damit: als ob es diese Identitäten wirklich gebe. Einmal in Stellung gebracht, steigert die Irreduzibilität identitärer Konzepte die Produktion von Dissens.

Beyonce-beyonce; Quelle: artisticmanifesto.com

Woher also kommt die Durchschlagskraft dieses Begriffs, der sich jeder klaren Definition entzieht? Der Verweis auf die prinzipielle Konstruiertheit – oder sagen wir: Nichtnatürlichkeit – von Gruppen ist letztlich hilflos. Rogers Brubaker schlägt vor, statt der verdinglichenden „Identität“ den Begriff „Identifikation“ zu verwenden, da er das Prozessuale, Aktive und auch Kontingente des Sprechens über Zugehörigkeit betone. Doch können solche Vorschläge, die ein neues Sprechen einführen wollen, erfolgreich sein?

Es geht nicht darum, die Legitimität von partikularistischen Forderungen grundsätzlich in Frage zu stellen oder Pluralität homogenisieren zu wollen. Menschen haben schon immer besondere Bindungen, geschichtliche Erfahrungen oder bestimmte Vorstellungen über das Leben geteilt. Solche tiefgreifenden Partikularitäten mit der flachen Identitätsschablone erklären zu wollen, sei allerdings genauso falsch, so Brubaker, wie der Verweis auf eine universalistische Kategorie wie „Interesse“.

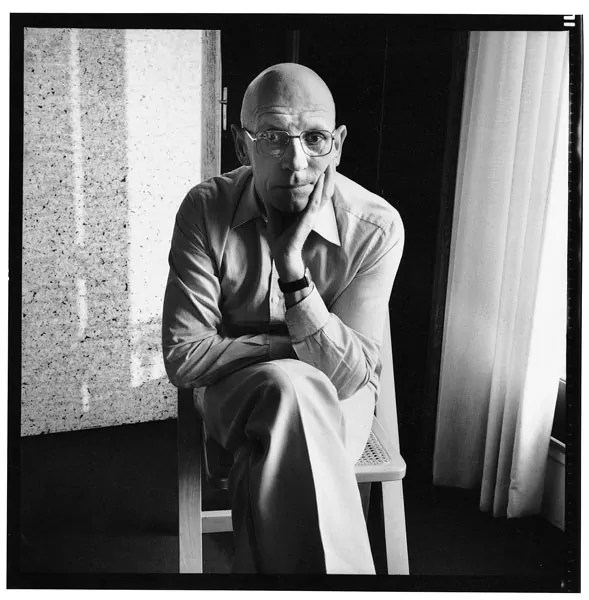

Und doch dominiert das Identitätsmodell diese Debatten um Universalismus oder Partikularität. Es scheint, als ob die Geschichte der Identität nicht loszulösen ist vom vergangenen Katastrophenjahrhundert. Immerhin ist es frappant zu sehen, wie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht bloss die Figur der Identitätskrise entsteht. Nach Michel Foucault endet zur gleichen Zeit auch das klassisch liberale Regierungsmodell. An seine Stelle trete die gänzlich neue Vorstellung, dass nicht länger der Staat die Wirtschaft regeln solle, sondern die Wirtschaft den Staat. Damit zog die Rationalität des Marktes in die hintersten Winkel der Gesellschaft ein. Rasant wandelten sich unter diesen Vorzeichen die ehedem kriegsführenden Länder. Ein breit verteilter Wohlstand, Massenkonsum und – für Europa – nie zuvor gesehene Stabilität waren das Resultat

Michel Foucault, ca. 1980; Quelle: godartmontage.blogspot.ch

Foucault setzt hier den Beginn des Neoliberalismus an, einer Regierungstechnik, zu deren Eckpunkten die Entfesselung der Märkte und das Zurückdrängen von staatlicher Regulation gehören. Diese Prozesse greifen tief in die Subjektivierung der Individuen ein. Doch wo die Macht der Wirtschaft alte Zugehörigkeiten neu ordnet, entsteht nicht einfach ein soziales Vakuum, eine Art neoliberaler Superstaat. Im Gegenteil: stetig produziert der Neoliberalismus Differenz – und einer seiner folgenreichsten Effekte scheint das Modell „Identität“ zu sein.

Ob sich die stetige Intensivierung von Identitätsdiskursen mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Aufstieg des Neoliberalismus erklären lässt? Das Paradoxe ist, dass die unstrittig universalistischen Tendenzen der Nachkriegsordnung seither stetig das Entstehen von partikularen Bewegungen befördern. Wie also sollen wir uns in Zukunft das Partikulare und das Universale vorstellen?