Dieser Artikel ist von "Geschichte der Gegenwart". "Geschichte der Gegenwart" ist eine Plattform für Beiträge aus geistes- und kulturwissenschaftlicher Perspektive in politischer Absicht. Lesen Sie das Original auf: http://geschichtedergegenwart.ch/die-autoritaere-seite-der-volkssouveraenitaet/

Die Lage ist besorgniserregend: In verschiedensten Teilen der Welt wird das demokratische Konzept des „Willen des Volkes“ exzessiv verwendet, um nationalistische, autoritär-autokratische oder gar offen diktatorische Regimes zu rechtfertigen. Politiker_innen und Parteien legitimieren im ‚Namen des Volkes’ Massnahmen, die dem rechtsstaatlichen Verständnis einer demokratischen Ordnung radikal entgegenstehen, sofern sie der effektiven Durchsetzung des Volkswillens als hinderlich erscheinen. Der oberste Rechtsberater des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte brachte diesen Zusammenhang jüngst knapp und konzis auf den Punkt, als er verkündete: „Wir brauchen einen Diktator per Verfassung, der nicht durch eine Revolution oder durch einen Staatsstreich, sondern durch die Wahl der Leute an die Macht kommt. Als Präsident soll er alle Macht in die eigenen Hände nehmen, die Judikative und die Exekutive, so dass er nicht mehr versagen kann.“

Solche Bekenntnisse zu einem durch Wahlen abgestützten und nationalistisch gerahmten Autoritarismus begegnen uns heute in stärkeren und schwächeren Spielarten weltweit, sei es in Indien oder der Türkei, in Ungarn oder Russland, in einzelnen rechtsnationalistischen Parteien in Westeuropa oder den USA. Autoritarismus bedeutet, eine Gesellschaft hierarchisch nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam zu organisieren und den politischen Pluralismus einzuschränken; Nationalismus impliziert, Recht und Wert der eigenen Nation oder des eigenen Volkes über alle anderen zu stellen. Die Entwicklung zu einem nationalistischen Autoritarismus setzt entsprechend immer dann ein, wenn Institutionen zur Sicherung des Meinungspluralismus, der Grundrechte und Gewaltenteilung geschwächt werden.

Ein langer historischer Konnex von Demokratie und Gewalt

In der empirischen Diagnose dieses Zusammenhangs von Nationalismus, Autoritarismus und formal-demokratischer Legitimation durch den Volkswillen sind sich viele Beobachter_innen aktuell einig. Die US-amerikanische Philosophin Wendy Brown warnt unter dem Stichwort des „American Nightmare“ seit Jahren davor, dass sich in den USA Neoliberalismus und Neokonservatismus im Namen von Demokratie und Freiheit verbinden, indem sie den Markt der politischen Kontrolle entziehen und Strukturen eines autoritär-militaristischen Sicherheitsstaats entwickeln.

Allerdings handelt es sich bei solchen scheinbar paradoxen Zusammenhängen von demokratischer Staatsform und autoritärer Herrschaft nicht um neue Phänomene. In seinem kürzlich auf Deutsch erschienen Buch „Politik der Feindschaft“ erinnert der kamerunische Philosoph Achille Mbembe an die „Nachtseite der westlichen Demokratie“ in Form von Sklaverei und Kolonialismus, die alle drei zur selben „geschichtlichen Matrix“ gehörten. Nicht nur die antike athenische Demokratie, sondern auch die USA des 19. Jahrhunderts waren klarerweise ein „demokratischer Sklavenstaat“, in dem sich eine Gemeinschaft der Gleichen (Weissen) von einer Gruppe der Ungleichen (Schwarzen) radikal unterschied und in welcher der demokratische Gleichheitsgrundsatz theoretisch nur für erstere galt. Eine ähnliche Zweiteilung prägte nach Mbembe auch das Verhältnis zwischen europäischen Demokratien und den von ihnen eroberten oder besiedelten Kolonien. Die Kolonien waren Orte der wirtschaftlichen Ausbeutung, Experimentierfelder für militärische Massenvernichtungswaffen und Straflager für unerwünschte Bevölkerungsgruppen aus dem Mutterland, so dass „der innere Frieden im Westen“, wie Mbembe konstatiert, „zu einem grossen Teil auf Gewalt in der Ferne“ basierte.

Dass demokratische Staaten rassistische, koloniale und imperiale Gewaltpolitiken aktiv gefördert oder zumindest „toleriert“ haben, wie es Mbembe nennt, ist historisch evident. Für die Erkundung aktueller Formen demokratisch gerahmter Autoritarismen und Nationalismen entscheidend ist allerdings die Frage, wie sich Gewalt und Ungleichheit bis heute weiter erhalten – und zwar gerade weil sie formal demokratisch legitimiert werden. Dabei geht es nicht nur darum, die postkolonialen Kontinuitäten im Konzept von Volk und Nation freizulegen, sondern auch zu verstehen, warum das Konzept ‚Wille des Volkes‘ überhaupt eine legitimatorische Kraft entwickeln kann, unbesehen davon, was er legitimiert.

Paradoxien demokratischer Legitimation: das Beispiel des Schweizer Frauenstimmrechts

Diese Frage scheint trivial und wird in der Alltagspolitik oft übergangen, obwohl sie für das jeweils konkrete Verständnis von Demokratie und demokratischer Legitimation entscheidend ist. Dies lässt sich am Beispiel des Schweizer Frauenstimmrechts verdeutlichen. Das allgemeine Stimm- und Wahlrecht für Schweizer Frauen wurde auf nationaler Ebene 1971 eingeführt. Spätestens seit den 1890er-Jahren wurde die politische Rechtsungleichheit zwischen den Geschlechtern von kritischen Frauenverbänden aufgegriffen und politisch bekämpft. Die Frauenverbände argumentierten mit dem Geist der Verfassung, der den politischen Einbezug der Frauen notwendig mache; der Bundesrat dagegen beharrte auf einer Volksabstimmung. Immer wieder lehnte es das männliche Stimmvolk sowohl auf kantonaler wie auf nationaler Ebene ab, den Schweizer Frauen die politischen Rechte zuzugestehen. Die Willkür im Umgang mit den Grundrechten der Schweizerinnen war eklatant, politische Mobilisierung, Petitionen und Streiks waren die Folge, und dennoch vermochte dieser Umstand das Konzept der Schweizer Volkssouveränität in Theorie und Praxis nicht nachhaltig zu erschüttern. 1951 machte Nationalrat Peter von Roten noch kritisch auf die Paradoxie aufmerksam, „dass man [bei einer Volksabstimmung über das Frauenstimmrecht] aus diesem Volk gerade die eine Hälfte ausschliesst, welche durch diesen Entscheid betroffen wird“, und er forderte, dass die Schweizer Frauen bei dieser Abstimmung über ihre eigenen Rechte beteiligt werden sollten.

Doch diese fundamentale Problematisierung wurde nicht weiter aufgegriffen. Zwar wurde das Frauenstimmrecht schliesslich auf Bundes- und ab 1990 auf kantonaler Ebene durchgängig eingeführt, blieb aber demokratietheoretisch unreflektiert. Noch im Handbuch der Schweizer Politik von 2006 gilt die Einführung des Frauenstimmrechts im Hinblick auf die institutionelle Entwicklung der Volksrechte als eine nur „geringfügige Modifikation“ und ist keiner grundsätzlichen Überlegungen (mehr) wert. Erst in den 1990er-Jahren taucht das demokratische Legitimationsproblem im Zusammenhang mit „grundrechtsproblematischen Volksinitiativen“ wieder auf, wird aber in der Forschung als „neueres Phänomen“ bezeichnet und bezugslos zur Vergangenheit diskutiert: das Thema trifft die Schweizer Politik und Wissenschaft entsprechend unvorbereitet.

Normative Demokratietheorien und die Kontingenz des Politischen

Viele normative Demokratietheorien gehen auf die legitimatorische Ambivalenz der Volkssouveränität darum nicht näher ein, weil sie grundsätzlich annehmen, dass jedes demokratische Plebiszit, das autoritäre, sexistische oder rassistische Politiken legitimiert, eine Verkehrung demokratischer Grundprinzipien bedeutet. Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas verweist in diesem Sinn auf die systematische „Gleichursprünglichkeit“ von individuellen Grundrechten und demokratischer Volkssouveränität, die sich wechselseitig bedingen. Missachtet der ‚Wille des Volkes‘ egalitäre Grundrechte, so schneidet er sich von seinen eigenen normativen Grundlagen ab und vollzieht einen performativen Widerspruch zwischen Sagen und Tun. Ein solcher Selbstwiderspruch muss nach Habermas als Ausdruck einer herrschaftsförmig verzerrten Willensbildung bezeichnet werden.

Für das Verständnis der Volkssouveränität als politische Legitimationsfigur ist mit dieser Diagnose allerdings wenig gewonnen. Denn das Kriterium der normativen Kohärenz unterstellt, dass ein Volk nur dann als demokratische Legitimationsgrundlage anzuerkennen wäre, wenn es das will, was es vernünftigerweise wollen soll. Dieses Ansinnen der Vernunft bedeutet, mit Hannah Arendt gesprochen, das „Ende der Politik“. Denn zur Politik gehört nach Arendt gerade die Kontingenz und Willkür von Entscheidungen, das heisst das Ringen um sich stetig wandelnde Mehrheits- und Minderheitsverhältnisse in einem umkämpften Feld von Macht. Wird Politik dagegen an philosophischen Vorgaben des Guten und Vernünftigen gemessen, dann verliert sie ihre spezifische Qualität – sie ähnelt mehr einem philosophischen ‚Wissen‘ als einem gemeinsamen politischen ‚Handeln‘.

Die bleibende Aktualität einer alten Frage

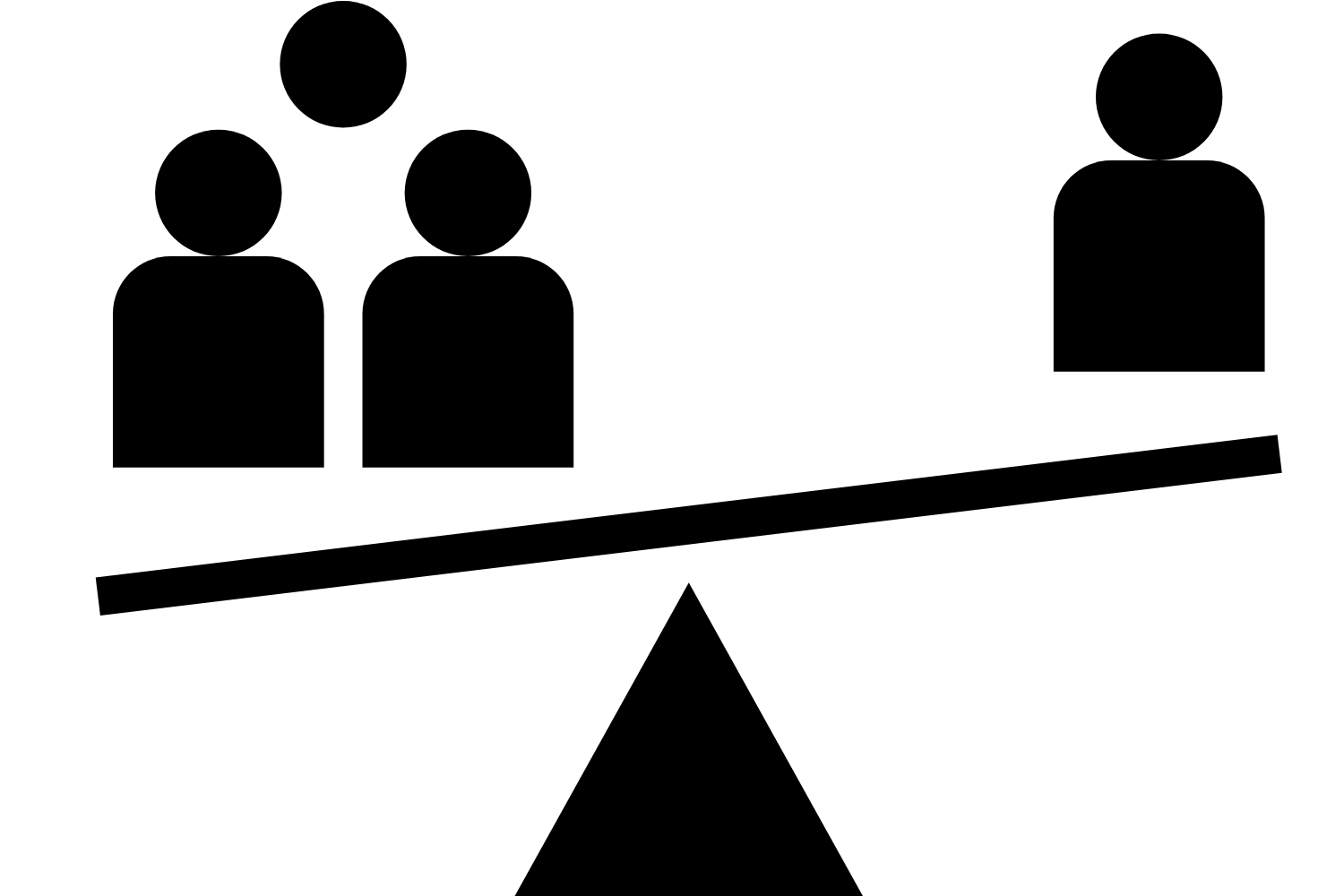

Tatsächlich bietet Arendts Verständnis der Politik als Ausdruck gemeinsamer Handlungsmacht den besseren Ausgangspunkt, um zu verstehen, warum ‚der Wille des Volkes‘ eine legitimierende Kraft haben kann, unbesehen davon, was er will – und seien es Politiken der Gewalt und Ungleichheit. Diese beunruhigende Dimension der Macht des Volkes hängt damit zusammen, dass die Volkssouveränität selber eine autoritäre Seite haben kann, wenn das Volk seine eigene legitimatorische Kraft als souveräne Macht interpretiert. Die autoritäre Dimension der Volkssouveränität zeigt sich also nicht (nur) daran, dass der Wille des Volkes einen autoritären Führer ‚will‘, sondern dass er sich selbst autoritär auslegt und interpretiert. Dies geschieht immer dann, wenn ein Volk seinen eigenen (Mehrheits-)Willen als hierarchischen Befehl versteht, dem unbesehen der Pluralität politischer Meinungen unbedingter Gehorsam zuteil werden muss, und wenn es die Umsetzung dieses Befehls im Modus ungeteilter Macht durchsetzen will und dabei sowohl Minderheitenrechte als auch Machtteilung und -kontrolle ablehnt.

Theoriegeschichtlich ist der Begriff der Volkssouveränität demnach ambivalent, weil er eine Denkfigur ist, die kollektive Selbstbestimmung mit Macht- und Herrschaftsformen verknüpft. Dass ein Volk seine Macht autoritär auslegt, ist dabei weder zwingend noch notwendig, immer aber möglich. Im Wissen darum und angesichts der aktuellen Konjunktur demokratisch legitimierter Autoritarismen und Nationalismen sollte darum die alte Frage wieder auf die Agenda gesetzt werden, die vor 250 Jahren Jean-Jacques Rousseau an Thomas Hobbes gerichtet hatte und die sich auch an heutige Spielarten autoritärer Demokratien adressieren lässt: Was unterscheidet letztlich den souveränen Willen des Volkes vom blossen Recht des Stärkeren? Mit dieser Frage kommen wir der entscheidenden Problematik demokratischer Legitimation einen wichtigen Schritt näher.