Meine Freundin macht mir eines Morgens Kaffee und fragt mich, wie viel Milch ich in meinem will. Zum Vergleich zeigt sie mir ihre Tasse und fragt: „Etwa so?“ „Nein“, antworte ich. „Doppelt so wenig Milch, bitte!“

Ich habe diesen Satz aus dem Serbischen, meiner Muttersprache, wo es eben nicht halb so viel, sondern doppelt so wenig heisst. Natürlich meinen beide Ausdrücke das Gleiche, nämlich die Hälfte von etwas. Trotzdem reden meine Freundin und ich nicht einfach nur in Synonymen über das Gleiche. Genau so, wie meine Grossmutter eben auch Mutter, Schwester, Tochter, Cousine und Tante ist. Jeder dieser Begriffe meint zwar sie, aber zeigt auf einen jeweils anderen Aspekt von ihr.

In solchen Situationen stolpern wir über die Selbstverständlichkeit unserer Sprache. Uns fällt folgende Feststellung Wittgensteins auf:

Wir reden vom Verstehen eines Satzes in dem Sinne, in welchem er durch einen anderen ersetzt werden kann, der das Gleiche sagt; aber auch in dem Sinne, in welchem er durch keinen anderen ersetzt werden kann. (PU 531)

Halb so viel ist eben nicht doppelt so wenig, obwohl sie das Gleiche sagen.

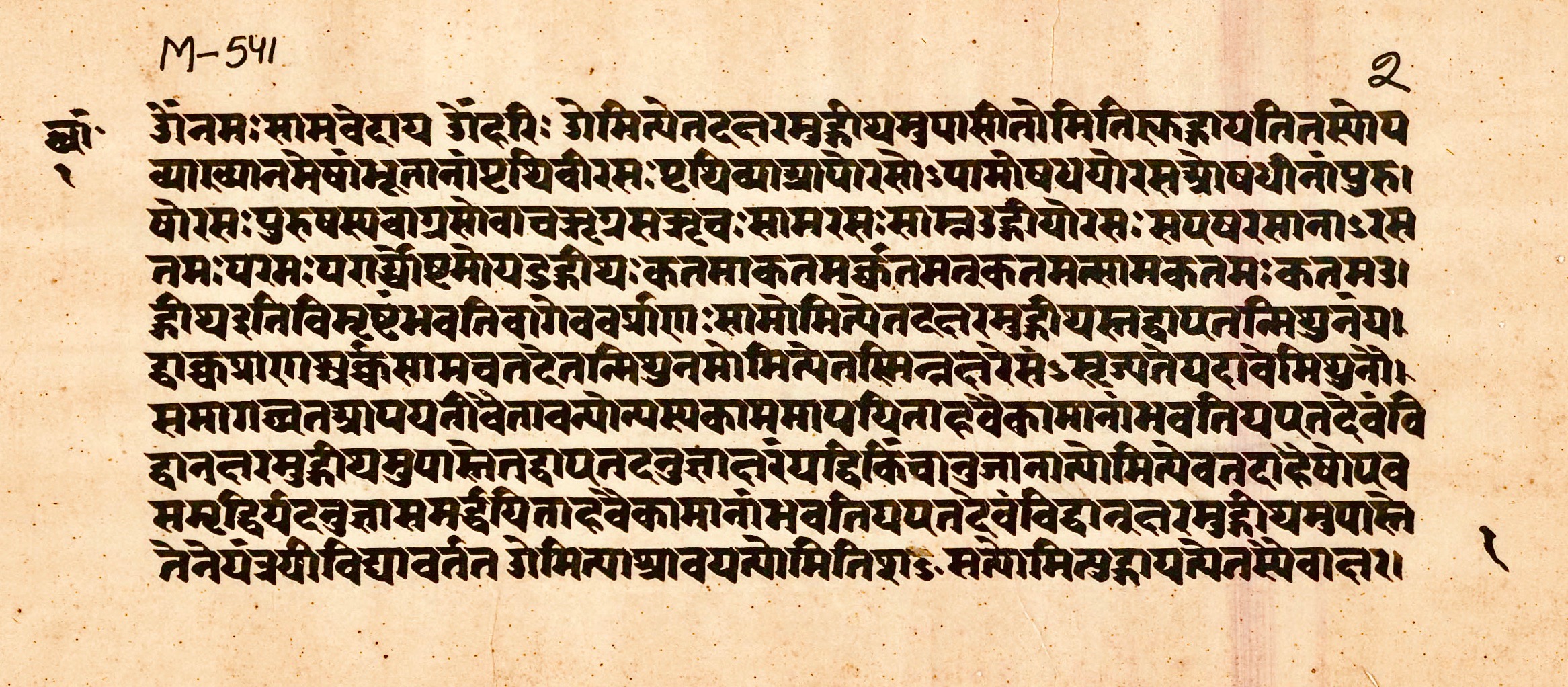

Das kann man aber alles noch auf die Spitze treiben und das machen wir jetzt auch. Mit einem Hintergrund in Philosophie und Indologie bin ich diesem Phänomen oft begegnet. Am anschaulichsten ist es wohl bei den fast 3000 Jahre alten Upaniṣaden, die auf Sanskrit, einer über 3000 Jahre alten Sprache verfasst worden sind. Hier stolpern wir nicht nur über Sprache, wir stürzen gleich die ganze Treppe runter. Es gibt nicht einmal ein Geländer, an dem wir uns festhalten könnten, Sanskrit kennt nicht einmal eine Interpunktion.

Die Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad und die Chāndogya Upaniṣad zählen zu den ältesten Upaniṣaden (beide ca. 7. Jh. v.). Sie sind eine Anthologie von Texten, die den Anfang einer langen philosophischen Tradition kennzeichnen. In Dialogen und mit deduktivem Argumentieren werden metaphysische Konzepte behandelt, von denen gleichzeitig behauptet wird, sie seien zu komplex, um überhaupt verstanden werden zu können. Darum arbeiten diese Texte viel mit Metaphern, um sich dem Abstrakten zu nähern und es greifbar oder begreiflich zu machen.

Wir müssen aber eine doppelte Hürde bewältigen, weil uns noch nicht einmal die Sprache geläufig ist, in der diese Konzepte erläutert werden. Friedrich Max Müller sagt zum Übersetzen von Texten auf Sanskrit:

Modern words are round, ancient words are square, and we may as well hope to solve the quadrature of the circle, as to express adequately the ancient thoughts of the Veda in modern Englisch.

-

ātman

kann übersetzt werden mit

breath, soul, the principle of life and sensation, the individual soul, the self, the abstract individual, self, one’s self, the reflexive pronoun, the natural temperament or disposition, essence, nature, character, peculiarity, the person or the whole body, the body, the understanding, intellect, the mind, the faculty of thought and reason, the thinking faculty, the highest principle of life, Brahma, the supreme deity or soul of the universe, care, effort, pains, firmness, the sun, fire, wind, air, a son

-

Wovon handeln diese beiden Upaniṣaden? Von ātman! Und was ist dieses ātman? Na ja… Das Selbst oder, um es in westlichen Begriffen auszudrücken: Die unsterbliche Seele. Schon hier scheinen uns die beiden Sprachen in völlig unterschiedliche Richtungen zu lenken. Wieso brauchen wir so viele verschiedene Wörter, um ātman zu übersetzen? Wieso reicht nicht einfach eins?

Das hat nichts damit zu tun, dass Sanskrit eine vieldeutige oder ungenaue Sprache ist. Je nach Kontext kann es sogar sehr klar sein, wie man ātman übersetzen muss. Denn es ist nicht etwa so, dass Sanskrit nur ein Wort für eine Grosszahl von Phänomenen besitzt, für die wir im Deutschen oder Englischen ganz viele, präzisere Bezeichnungen haben. Auch auf Sanskrit gibt es Worte für Sonne, Feuer, Wind oder Luft, die nicht ātman sind.

Vielmehr hat ātman einen anderen Bedeutungsbereich, als irgend ein Wort im Deutschen. Wir können ātman nicht einfach mit Selbst übersetzen. Das ist nur ein Aspekt von ātman.

In der Chāndogya Upaniṣad lockt es den Götterkönig Indra zum Schöpfergott Prājapati, bei dem er 101 Jahre als Schüler verbringt, um über das unsterbliche Selbst zu lernen. Denn wer dieses erkennt, dem gehen alle Wünsche in Erfüllung, derjenige wird Herrscher über alle Welten. Der Dämonenherrscher Virocana verbringt lediglich 32 Jahre bei Prājapati und ist mit der Antwort zufrieden, das Selbst, das man verehren und suchen soll, welches frei von Makel und Tod ist, sei der Körper, unser physisches Selbst. Indra fällt auf diese Definition nicht hinein. Der Körper entspricht der Definition dieses unsterblichen Selbst nicht. Auch das Traumselbst und das Tiefschlafselbst sind nicht frei von Leid oder Makel. Schlussendlich kommt er zum Schluss, dass dieses Selbst etwas anderes sein muss: Die Intentionalität unseres Denkens. Das heisst, die Fähigkeit, an oder über etwas zu denken und auch über unser eigenes Denken nachzudenken. Dies ist das unsterbliche Selbst. Franz Brentano war nicht der erste, der sich mit Intentionalität beschäftigte!

Die Intentionaliät ist der unverwundbare und unpersönliche Kern des Selbst. Was ist ātman sonst noch? Der lebenserhaltende Atem, der unser inneres Feuer am Leben erhält und gleichzeitig ist es auch ebendieses Feuer. Es ist aber auch: Alles. Klar, oder? Nein?

Wenn man stirbt und sich vor einer Reinkarnation drücken möchte, muss man, einem hinduistischen Glauben zufolge, an einem Wächter vorbei. Dieser fragt einen: „Wer bist du?“ Man sollte sich die Antwort gut überlegen, wenn man nicht zur Strafe nochmal das Elend eines ganzen Lebens durchleben möchte. Denn, wenn man mit seinem Beruf oder gar Namen antwortet, fliegt man sofort auf als jemand, der nicht weiss, was ātman ist, was man Selbst ist. Die richtige Antwort lautet: „Ich bin du.“

Wir wollen uns einen Textausschnitt aus der Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad anschauen, die mit einer Metapher genau dies zu erklären versucht. Das Selbst ist in diesem Text nicht Mittel zur Weltherrschaft, sondern ein Zweck in sich selbst.

-

यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां वृक्षाणांरसान्समवहारम्एकतां रसं गमयन्ति // १ // ते यथा तत्र न विवेकं लभन्ते'मुष्याहं वृक्षस्य रसो’स्म्य्अमुष्याहं वृक्षस्य रसो ’स्मीति / एवम् एव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति // २ // त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद् यद् भवन्तितद् आभवन्ति // ३ //

wird zu

yathā somya madhu madhukṛto nistiṣṭhanti nānātyayānāṃ vṛkṣāṇāṃ rasān samavahāram ekatāṃ rasaṃ gamayanti // 1 // te yathā tatra na vivekaṃ labhante ’muṣyāhaṃ vṛkṣasya raso ’smy amuṣyāhaṃ vṛkṣasya raso ’smīti / evam eva khalu somyemāḥ sarvāḥ prajāḥ sati saṃpadya na viduḥ sati saṃpadyāmaha iti // 2 // ta iha vyāghro vā siṃho vā vṛko vā varāho vā kīṭo vā pataṅgo vā daṃśo vā maśako vā yad yad bhavanti tad ābhavanti // 3 //

wird zu

Oh Somya, so wie Bienen den Blütennektar von verschiedenen Bäumen herbeischaffen und aus den Pflanzensäften eine einheitliche Mischung, den Honig, bereiten, so erkennen diese (Fruchtsäfte) unter diesen Umständen keinen Unterschied, wie: „Ich bin der Blütennektar dieses Baumes, ich bin der Blütennektar jenes Baumes.“ Denn folgendermassen (verhält es sich) wahrlich, oh Somya: nachdem all diese Lebewesen in das Existierende eingetreten sind, erkennen sie nicht: „Wir sind in das Existierende eingetreten.“ An diesem Ort werden diese, ob Tiger oder Löwe oder Wolf oder Eber oder Wurm oder Nachtfalter oder Stechfliege oder Mücke, zu diesem, welches weiterhin existiert.

-

Als erstes müssen wir uns durch die Sprache hindurch kämpfen. Wir fangen mit einer Transliteration an. Das heisst, wir schreiben den Sanskrit-Text aus der Devanāgarī-Schrift in die lateinische Schrift. Hier trennen wir flektierte Wörter, die im Original noch zusammengeschrieben werden. Als nächstes versucht man nicht zu verzweifeln. Der Text ist in Verse aufgeteilt und nicht in Sätze, weil, wie schon gesagt, Satzzeichen nicht existieren. Sätze (oder was wir darunter verstehen) können sich über mehrere Verse erstrecken oder auf einen begrenzen.

Nachdem man mit seinem grammatikalischen Wissen und einem Wörterbuch die Wörter und ihre Formen (substantiviertes Verb, Desiderativum, Gerundivum, Absolutiv, PPP, PPA, usw.), sowie Kasus, Numerus und Genus bestimmt hat, fängt der eigentliche Spass erst an. Was bezieht sich auf was? Welches ist das Subjekt, welches das Objekt? Die Frage ist zentral, vor allem auch, weil diese Texte gerne und viel mit Demonstrativ- und Relativpronomen arbeiten. „Dieses, welches so ist, dieses ist jenes, welches dieses zu jenem, welches dieses ist, macht.“

Wir sind mit einem anderen Sprachgebrauch konfrontiert, mit grammatischen Konstruktionen, die wir in unserer Sprache nicht kennen. Wir rekonstruieren diese Sprachgebilde, auf eine Art und Weise, wie sie für uns Sinn machen. Die besondere Metrik des Originals geht dabei verloren (auf Sanskrit kann und soll der Text gesungen werden). Wie zum Beispiel das Gerundivum, welches wir ausformulieren müssen, um es zu verstehen: „Das Selbst, welches man zu erkennen sich wünschen muss“. Mit dem Desiderativum sagen wir nicht wie im Deutschen „das Selbst ist nicht durstig“, sondern: „Das Selbst, keinen Wunsch zu trinken empfindend.“

Kommen wir nun zur Bedeutung der übersetzen Textes. Selbst wenn es uns gelingt, den Ausschnitt in sich schlüssig zu übersetzen, wird es schwierig ihn ohne Kontext zu verstehen. Die Texte stammen aus einer mündliche Tradition, sind knapp, kryptisch und voller Wiederholungen. Sie enthalten die konzentrierte Theorie in Form von Aphorismen. Verstehen kann man diese nur, wenn man das nötige Wissen hat. Auch die philosophischen Schriften wurden auf diese Art verfasst. In wenigen Sätzen wurde die ganze Logik, Epistemologie oder Ontologie einer philosophischen Schule zusammengefasst. Angewiesen war man auf Kommentarliteratur, mündlich weitergegebenes Wissen oder Kritik anderer Schulen.

Wie können wir die Bienchen-Metapher deuten? Sobald wir sterben, geht unser Selbst in brahman ein. So wie Pollenblüten, die zu Honig zusammengetragen werden. Unsere unsterbliche Seelen unterscheiden sich also nicht in der Qualität. Wir sind alle aus demselben Stoff. Nach dem Tod hören wir nicht auf zu existieren, zumindest die Teile, die frei von Tod sind, fliessen im brahman zusammen, wie einzelne Eiswürfel, die schmelzen und zu einer Pfütze werden. Die Eiswürfel sind nicht mehr voneinander zu unterscheiden, es gibt sie in dieser Form gar nicht mehr (genau so, wie unser Bewusstsein und unsere Individualität weg sind), die Pfütze aber bleibt.

Brahman ist also identisch mit ātman (unterscheidet sich lediglich in der Form oder im Aggregatzustand). Brahman ist gleichzeitig die Grundlange von allem, das existiert. Alles ist brahman. Wollen wir also etwas über die Welt erfahren, geht der Weg über unser Selbst. Dies verdeutlicht eine weitere Passage, übersetzt von Patrick Olivelle:

This same self (ātman) is the trail to this entire world, for by following it one comes to know this entire world, just as by following their tracks one finds [the cattle].

Ohne Metaphern und Analogien wären wir aufgeschmissen. So können wir wenigstens ansatzsweise verstehen, was mit diesem einen Wort aus einer uns fremden Sprache alles gemeint sein kann.

Wir haben vielleicht nicht die vollständige Bedeutung von ātman verstanden, aber genau das ist auch der Punkt! Wir haben gesehen, wie schwierig es sein kann, wenn wir versuchen, alle Aspekte eines einzigen Wortes festzuhalten. Das ist ein extremes Beispiel, da Sanskrit und Deutsch so verschieden sind. Es verdeutlicht aber dieses Phänomen, auf das wir auch bei Sprachen stossen, die keine so grosse Distanz zueinander aufweisen. Und eben eines, das auch ausserhalb von Übersetzung oder gar Sprache auftritt. Wir müssen dafür nicht 3000 Jahre in die Vergangenheit reisen. Wir können im Hier und Jetzt bleiben, bei unserer Tasse Kaffee.

Sehe ich im Gleichen etwas Neues, weil mich jemand oder etwas darauf aufmerksam gemacht hat? Wie wird was gesagt? In Bildern, Worten, Metaphern oder Witzen? Muss es in Sprache sein? Denn, um es mit den Worten von Paul Ricoeur nochmals zu betonen: „Es ist immer möglich, dasselbe anders zu sagen.“

Vielleicht konnte uns dieses Beispiel, dieses die Treppe hinunterfallen, ein wenig sensibilisieren. Vielleicht schauen wir das nächste Mal genauer hin, wenn wir über Sprache stolpern.

Literatur

- Müller, F. Max: The Upanisads. The Sacred Books of the East, S.9-45, New York, Dover Publications: 1962

- Olivelle, Patrick: Upanisads, Oxford University Press: 2008

- Ricoeur, Paul: Vom Übersetzen, Berlin, Matthes & Seitz Berlin: 2017

- Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen, Berlin, Suhrkamp: 2003