Was heißt es eigentlich, „integriert“ zu sein? Für viele klingt das harmlos: Teil einer Gesellschaft werden, dazugehören, mitmachen. Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell, dass diese Forderung oft mehr verlangt als nur Teilnahme – sie verlangt Anpassung. Und manchmal verlangt sie sogar, sich selbst aufzugeben. Es geht dabei nicht nur um Menschen, die neu in ein Land kommen. Es geht auch um jene, die hier geboren sind – aber trotzdem nie ganz ankommen. Die von klein auf lernen, sich leiser zu machen, unauffälliger zu verhalten, Teile von sich zu verstecken, um dazuzugehören. Es geht um das Gefühl, immer ein bisschen fremd zu bleiben – selbst in einem Leben, das man von Anfang an hier geführt hat.

Ich weiß noch, wie ich mein Pausenbrot oft einfach in meiner Tasche ließ. Es roch anders. Es sah anders aus. Heute würde man es wohl als „vegan“ oder „bewusst“ betiteln – damals war es einfach nur fremd. Ich wollte nicht fremd sein. Ich wollte dazugehören, nicht auffallen, nicht belächelt werden. Ich dachte damals nicht viel darüber nach – ich war einfach ein Kind. Aber rückblickend macht mich das traurig. Nicht, weil ich bewusst das Gefühl hatte, diskriminiert zu werden. Ich hatte keinen Begriff für dieses Gefühl. Aber es war da. Vielleicht beginnt Diskriminierung genau dort: wo sie keinen Namen hat, aber eine Wirkung. Wo Kinder sich anpassen, ohne zu wissen warum. Wo man sich verändert, bevor man überhaupt verstanden hat, dass man das nicht müsste.

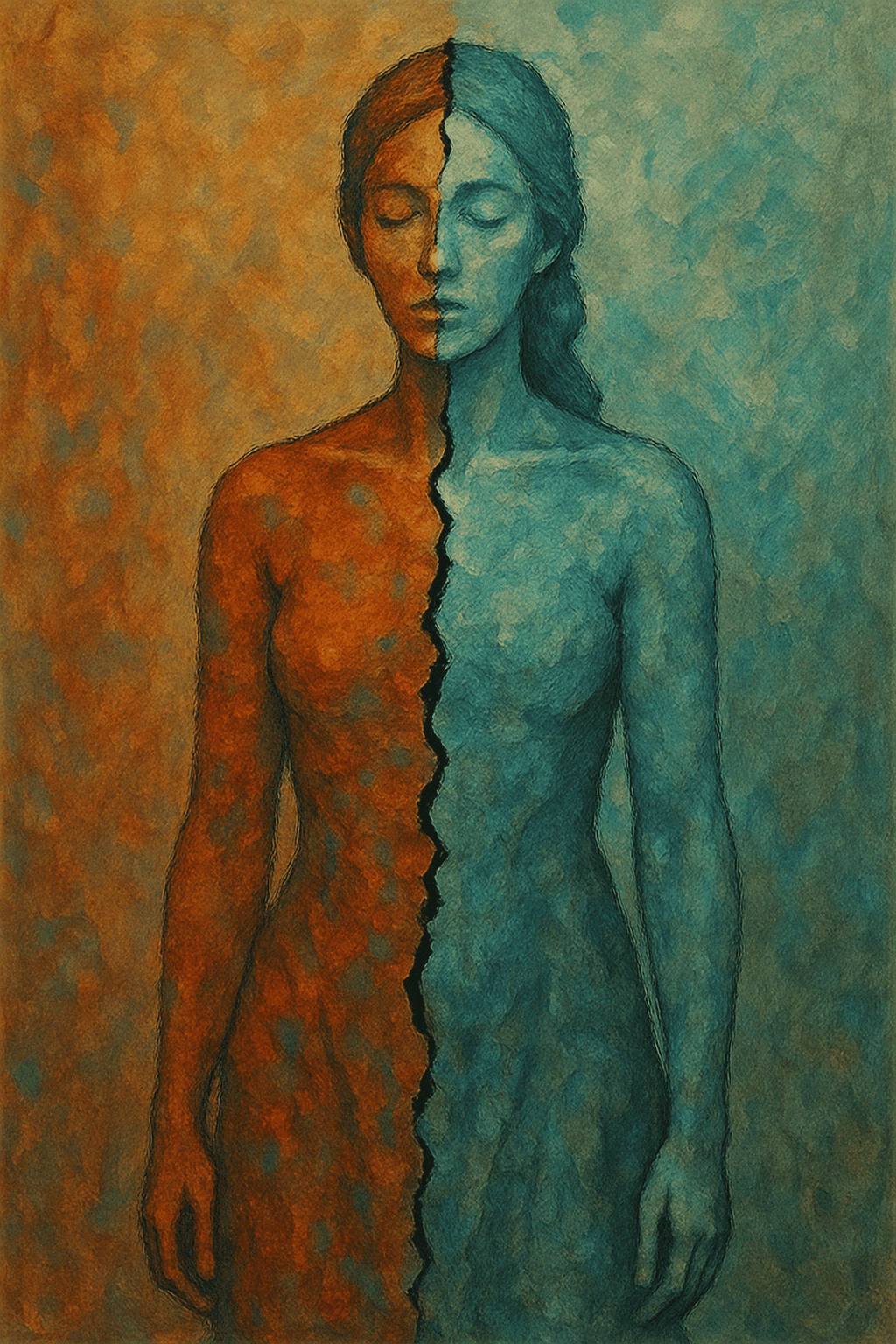

Hannah Arendt hat diese Form des inneren Verlusts sehr genau erfasst. In „Wir Flüchtlinge“ schreibt sie: „Wir haben unser Zuhause und damit die Vertrautheit des Alltags verloren. […] Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Natürlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle.“ Was sie beschreibt, ist nicht nur Flucht oder Migration. Es ist das Verstummen eines natürlichen Selbstgefühls. Das Gefühl, nicht mehr spontan reagieren zu können. Nicht mehr einfach sein zu dürfen. Genau hier beginnt oft eine besonders stille Form von Diskriminierung – die internalisierte. Sie kommt nicht von außen, sondern nistet sich tief im Inneren ein. Sie flüstert: „Du bist zu viel. Du bist zu anders.“ Und wenn man dieser Stimme lange genug zuhört, beginnt man, sich selbst zu zensieren – noch bevor es andere tun.

Ich denke heute auch an meinen Namen. Wie oft ich ihn so ausgesprochen habe, dass andere ihn leichter verstehen – nicht, weil ich das wollte, sondern weil ich es als einfacher empfand. Damit sie ihn nicht nur verstehen, sondern auch aussprechen oder aufschreiben können.

Trotzdem wurden aber wir immer belächelt, wenn wir deutsche Wörter falsch aussprachen oder mit Akzent redeten – obwohl es für viele von uns die zweite, manchmal sogar die dritte Sprache war. Wir lernten früh, uns anzupassen – und wir lernten noch früher, uns zu schämen. Für unsere Aussprache. Für ihre Aussprache. Für das, was wir nicht richtig machten. Und für das, was sie nicht richtig machten. Wir waren immer die, die sich dazwischen verloren. Heute spreche ich meinen Namen so aus, wie er ausgesprochen wird. Und ich bitte andere, es auch zu tun. Nicht laut, nicht fordernd – aber klar.

Wenn ich in meine Familie blicke, sehe ich, wie tief dieser Wunsch nach Anerkennung geht. Ich sehe Frauen, die sich den westlichen Schönheitsidealen angenähert haben – blond gefärbte Haare, kleinere Nasen. Ich glaube nicht, dass das nur Geschmack war. Ich glaube, es war auch der Versuch, näher an ein Bild heranzukommen, das mehr akzeptiert wird. Das als „richtig“ gilt. Und vielleicht liegt genau darin das eigentliche Problem: Dass Zugehörigkeit zu oft über Ähnlichkeit definiert wird – und nicht über Respekt.

Wenn Integration heißt, dass ich nicht auffallen darf, dann ist das keine Einladung zur Teilhabe. Dann ist das ein stiller Zwang, sich selbst zu verändern, um dazuzugehören. Und dieser Zwang beginnt oft schon in der Kindheit – leise, unsichtbar, aber wirksam.

Und genau in dem Moment, in dem wir beginnen, über ein neues Verständnis von Integration zu sprechen, wird eine andere Debatte laut: Re-Migration. Ein Wort, das klingt wie eine sachliche Verwaltungsmaßnahme – und doch so viel mehr ist. Es sagt: Du warst nie wirklich Teil davon. Es stellt nicht nur Menschen infrage, sondern ihre ganze Existenz hier. Selbst jene, die hier geboren wurden. Die längst in dieser Gesellschaft leben, lieben, arbeiten, kämpfen, zweifeln, hoffen. Die mitgeprägt haben, was dieses Land heute ist.

Ich denke dabei oft an meinen Cousin. Er ist in Deutschland geboren, hier zur Schule gegangen, hat hier studiert, arbeitet, zahlt Steuern. Er ist – im Alltag, im Leben, im Denken – längst Teil dieses Landes. Und trotzdem hat er keinen deutschen Pass. Wenn er morgen einen Fehler macht, eine Straftat begeht, wird er vor Gericht anders behandelt als jemand mit deutschem Ausweis. Es könnte sein, dass er abgeschoben wird. Nicht, weil er kein Teil dieser Gesellschaft wäre – sondern weil auf dem Papier etwas anderes steht. Das macht mich wütend. Und es macht mir Sorgen. Denn es zeigt, dass Integration, wie sie heute manchmal verstanden wird, nicht reicht – selbst wenn man alles „richtig“ macht. Dass selbst völlige Anpassung nicht automatisch Zugehörigkeit bedeutet.

Und überhaupt: Was bedeutet es eigentlich, gut integriert zu sein? Ich frage mich das oft. Ich fühle mich als Teil dieser Gesellschaft. Ich arbeite, ich zahle Steuern, ich spreche die Sprache. Reicht das? Oder gehört mehr dazu? Muss man bestimmte Traditionen übernehmen? Muss man seine Religion leiser machen? Reicht es, wenn man sich an die Gesetze hält, einen Beruf hat, pünktlich ist? Oder zählt erst die Einladung zur Gartenparty der Nachbarn? Was ist es – dieses Integriertsein, das so laut verlangt wird?

Gerade weil Integration oft eingefordert wird, aber selten klar definiert ist, entsteht dieses vage Gefühl, nie ganz zu genügen. Es ist ein offener Maßstab, der sich verschiebt – je nachdem, wer ihn anlegt. Vielleicht liegt das Problem genau darin: dass wir bis heute keine klare Antwort auf diese Fragen haben. Und solange diese Antwort ausbleibt, bleibt auch das Gefühl, dass man immer ein wenig mehr tun müsste, um wirklich dazuzugehören – ohne je zu wissen, wann es reicht.

Was bleibt von Integration, wenn man jederzeit das Gefühl haben muss, dass man „zurück“ geschickt werden könnte – selbst wenn es kein Zurück gibt? Was bleibt von Zugehörigkeit, wenn sie an Bedingungen hängt, die nie ganz erfüllbar sind?

Diese Debatte trifft nicht nur Körper – sie trifft das Selbstverständnis. Sie erschüttert das, was so viele sich mühsam aufgebaut haben: ein Gefühl von Sicherheit, von Bleiben, von Zuhause. Vielleicht müssen wir Integration wirklich neu denken. Nicht als Frage: „Wie wirst du wie wir“ Sondern als Einladung: Was bringst du mit – und wie kann das ein Teil von uns allen werden?

Denn Integration darf nicht bedeuten: Werde wie wir.

Sie könnte bedeuten: Sei, wer du bist – und finde deinen Platz, ohne dich zu verlieren.