Seiner Kernschmelze entkam das Finanzsystem nach der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers im Jahre 2008 nur knapp. Die Schockwellen aus New York wogten um den Globus und brachten andere Banken sowie - durch deren Rettung - ganze Staaten an den Abgrund. Nachdem über Jahre Hunderte von Milliarden - egal ob in Dollar, Franken oder Euro - in Banken- und Staatenrettungen investiert werden mussten, erinnerte man sich endlich an das, was man seit dem ersten Semester Ökonomie gewusst hätte: Anreize haben eine Wirkung. Und falsche Anreize waren es, die das Finanzsystem von innen ausgehöhlt hatten, bis es beinahe implodierte.

Um die Macht ökonomischer Anreize auch gegenüber moralischen Bedenken (die übrigens ebenfalls ökonomisch erklärt werden können) zu erkennen, muss man nicht studiert haben, es reicht sich selbst zu beobachten, ob beim Buchen von Billigflügen. oder an der Kasse im Supermarkt. Konsumenten beklagen sich eher selten über zu tiefe Preise (wohl aber über tiefe Löhne).

Falsch waren die Anreize nicht – wie Fundamentalkritiker es gerne sähen -, weil sie dem Mark des homo oeconomicus entnommen waren: Der Nutzenmaximierung, ob von jedem einzelnen oder von Unternehmen. Vielmehr gaben die Boni der Bankenmanager bzw. ihre Gewinnbeteiligung (die sich vereinfacht gesagt in Prozenten der Jahresgewinne bemessen), der persönlichen Nutzenmaximierung einen Zeithorizont, der sich nicht deckte mit den Interessen der Besitzer, den Aktionären, und der Gesellschaft insgesamt, die die Kosten von Bankenrettungen bis heute zu tragen hat. Die Regulierung des Systems hatte diese Inkongruenz der Interessen zwischen Besitzern (den Aktionären) und ihren Agenten (den Managern) übersehen - oder unterlagen beim Gesetzgeber mit ihrer Monierung gegenüber den Lobbyisten. Dass individuelles Gewinnstreben zur gesellschaftlichen Katastrophe führen kann, war die Erfahrung einer Innengrenze des Systems, die nicht in allen Fällen Grundlage für ein intertemporales und gesamtgesellschaftliches Optimum ist. Es bedarf eines exogenen, regulatorischen Korrektivs, damit das individuelle Nutzenkalkül das System nicht in jenes kollektive Gleichgewicht drängt, aus dem es aus eigener Kraft nicht mehr hinausfindet und die Katastrophe unausweichlich macht. Die ehrliche – und relativ banale – Erkenntnis der innersten, ungezügelten Treibkräfte eines Systems könnte eine – periodische - Selbsterfahrung im Nahtoderlebnis oft ersparen.

Für die Ökonomie ist Egoismus ein quasi tautologischer und universeller Begriff, da selbst Altruismus als die Maximierung der eigenen Nutzenfunktion erklärt werden kann, wenn sie als Argument den Nutzen anderer umfasst. Ein Verhalten, das langfristigen Anreizen folgt, ist nicht moralischer bzw. weniger egoistisch, sondern nur funktionaler für das Kollektiv – es ist ein wenig wie beim Asketen: er ist nicht weniger auf sich bedacht, er will einfach die wenigen Genüsse, die er sich erlaubt, länger geniessen, indem er durch Verzicht gesünder lebt.

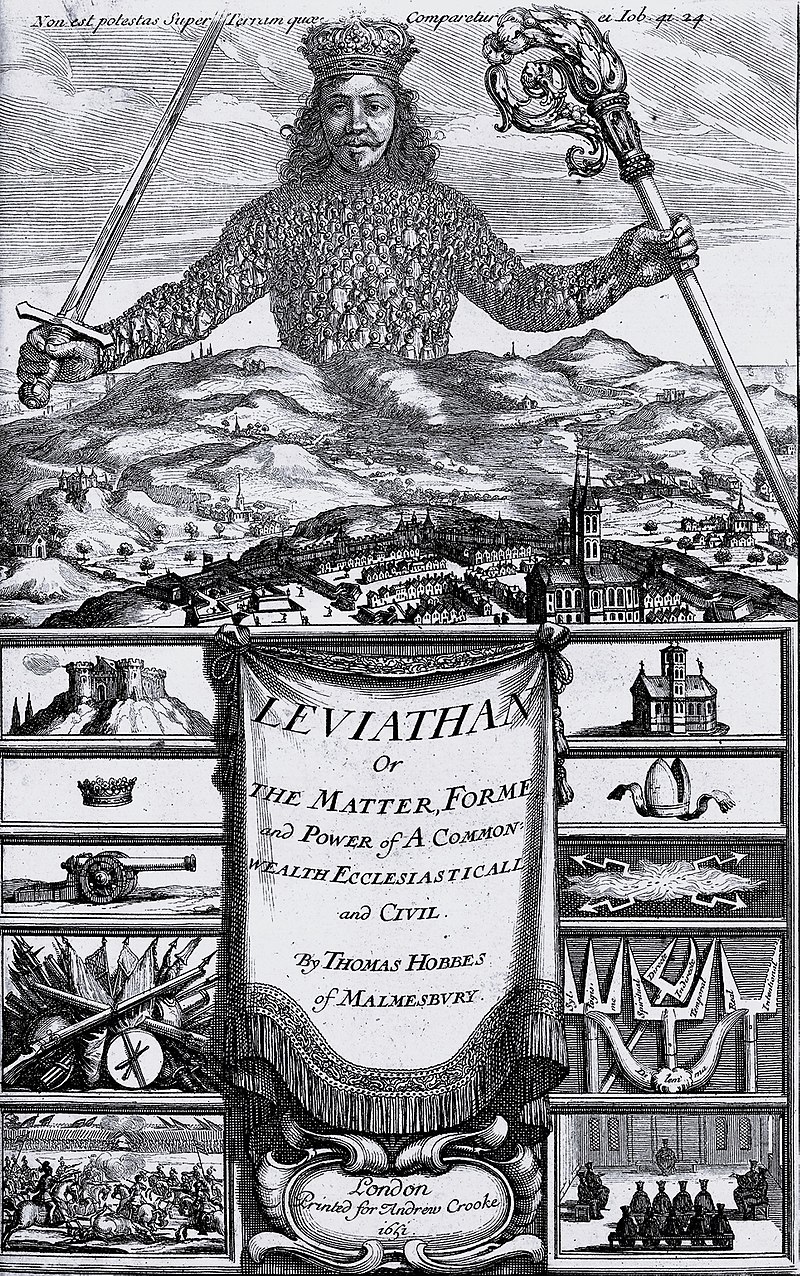

Dass ungezügelter bzw. kurzsichtiger Egoismus für die Gesellschaft überhaupt eine gefährliche System-Innengrenze ist, der man nicht zu nahe kommen sollte, erkannte – über 100 Jahre bevor Adam Smith mit The Wealth of Nations eine der Geburtsurkunden der modernen Ökonomie verfasste - der englische Aufklärer Thomas Hobbes. Um diese durch grenzenlosen Individualismus aufgerissene Polstelle eines funktionalen Zusammenlebens zu überwinden, sah er nur eine Möglichkeit: die Abgabe des individuellen Gewaltmonopols an einen gewalttätigen und gefürchteten Herrscher, den Leviathan.

Zurück zu den Banken: Der Regulator hat das individuelle Gewinnstreben der Manager in den vergangenen drei Jahrzehnten mit zwei falschen Anreizen in eine Richtung laufen lassen, die sich als fatal herausstellte: erstens - wie erwähnt - die Berechnungsgrundlage der Boni anhand eines Zeitraums, der riskante lukrative Strategien in der kurzen Frist zum Preis späterer Verluste (die für die Boniberechnung nicht mehr relevant sind) förderte. Potenziert wurde diese erhöhte Risikoneigung durch die Abzugsfähigkeit von Fremdkapital- bzw. Schuldzinsen (im Gegensatz zu den Kosten für Eigen- bzw. Aktienkapital). Dies schuf den Anreiz, sich immer höher zu verschulden und statt mit Eigenkapital über Fremdfinanzierung in immer riskantere Wertpapiere und Geschäfte zu investieren und die Bilanz aufzublähen. Die Aktionäre freute es lange, denn mit den zusätzlichen Investitionen wuchs auch der Ertrag auf ihrem eingesetzten Kapital, das im Gegensatz zum Fremdkapital kaum wuchs – und umgekehrt bemisst sich nur daran der Bonus der Manager. So lange alles gut ging waren alle zufrieden. Die reissenden Wölfe an Wall Street wüteten und feierten, episch vorweggenommen im gleichnamigen Film der 80-er Jahre von Oliver Stone oder nachgezeichnet von Martin Scorsese in „The Wolf of Wallstreet“. Die thymotische, archaische Aufladung solcher Finanz-Abenteurer werden weitere Generationen dazu inspirieren bzw. davon träumen lassen, ihren animal spirit in der Finanzindustrie ausleben zu können.

Dass steigende Erträge nur mit höheren Risiken zu haben sind und höhere Verschuldung die Risiken zusätzlich verschärfen, wird erst klar, wenn Banken unter ihrem Schuldenberg einbrechen. Nicht selten sind sie unterdessen zu gross, als dass man sie ohne volkswirtschaftliche Grossschäden untergehen lassen könnte – Too Big To Fail: zu wichtig, um pleite gehen zu können. Staat und Steuerzahler sind gezwungen, sie zu retten. Alle reiben sich die Augen und sind empört. Zu spät.

Die Gesellschaft ist womöglich nicht nur das einzige „Gesellschaftsspiel“, das kein Ende vorsieht, sondern auch das einzige, bei dem die Regeln selbst zum Spiel gehören. Ändern wir sie also. „Wissen ist Macht“, sagte schon Thomas Hobbes. Doch können wir auch dem Egoismus, dem Wolf entkommen, den Hobbes in uns allen sah? Und erst recht dem Wolf in unserm Nächsten? Homo homini lupus, wusste der grosse englische Staatstheoretiker und Begründer des aufgeklärten Absolutismus: Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.

Übersehene Sollbruchstellen

Das Weltende wurde also noch einmal vertagt. Doch Krisen, auch schlimme, wird es immer wieder geben. Man braucht nicht das gleichnamige Gedicht von Jakob von Hoddis zu lesen, um den unsteten Gang der Welt (statt des klassischen non datur hiatus, non datur saltus) in Krisenzeiten zu spüren, die Juxtaposition denkbarer Szenarien, die vor der Katastrophe in einer Wahrscheinlichkeitshierarchie mehr oder weniger auseinander gehalten werden konnten. Die unserem System inhärenten Krisen zeigen immer wieder, wie Theorien obsolet werden, es zum von Thomas Kuhn in den 1960er Jahren geprägten Begriff des Shift der Paradigmen kommt: Urplötzlich öffnen sich im einschläfernden courant normal die Sollbruchstellen, die eine davor unsichtbare Diskontinuität in der Tektonik unserer Weltanschauung blosslegen - mathematisch gesprochen: Polstellen, an denen bisherige Rezepte und Theorien nicht mehr definiert sind, nicht mehr funktionieren, sich die durch Daten der Vergangenheit parametrisierten Modelle – etwa die Risikomodelle der Banken – angesichts von häufiger als erwartet auftretenden Extremrisiken als unbrauchbar erweisen.

Der Bezug zwischen Zeichen und Bezeichnetem ist gekappt oder dann so multipel, dass die womöglich richtige Ahnung eines hermetischen Holons – eines Ganzen - der Welt in uns aufkommt, in das die Netze ontologischer Verpflichtungen strukturlos aufgegangen sind – bei jedem anders (gemäss W.V.O. Quine ermöglicht uns erst der Vollzug konkreter Kommunikation die Bewältigung der Idiosynkrasie individueller Sensorik). 1979 beklagte Jean-François Lyotard das Ende der grossen Erzählungen - etwa jener der Befreiung der Menschen durch die Aufklärung -, die die Wissenschaften zusammengehalten hatten, während sie nun in Diskurse aufgelöst vor uns wimmeln. „Wir können nicht nicht kommunizieren“, sagt anderseits Watzlawick. Ja, aber was verstehen in dieser Zwangskommunikation - ganz besonders, wenn die Referenzsysteme zusammenbrechen?

Polstelle Naturzustand: Die Kernschmelze der Gesellschaft und ihre Befreiung von der Freiheit

Eine Polstelle mit Blick auf die Gesellschaft insgesamt ist für Hobbes – sicher auch geprägt vom Konflikt zwischen englischer Krone und Parlament - der Naturzustand des Menschen. Um beim Risiko-Bild zu bleiben: Der Naturzustand ist ein Extremereignis, das in der Reinheit dieser Hobbes’schen Utopie – oder besser Dystopie – kaum denkbar ist und nicht lange bestehen könnte, ohne in die Katastrophe abzugleiten. Er ist kein stabiles Gleichgewicht - was nicht heisst, dass ein Land länger an seiner Grenze lavieren kann: Dem Zustand der vollkommenen Auflösung von Ordnung und Moral nahe gekommen waren die zahlreichen untereinander - aber auch in ihrem Innern - aufs Blut zerstrittenen Tyranneien der italienischen Renaissance, wie sie der Schweizer Kulturhistoriker Jacob Burckhardt so unnachahmlich beschrieb. Ein extremerer Individualismus – der bis heute nachwirkt – ist kaum vorstellbar.

Doch Hobbes geht weiter: Er stellt sich nicht nur eine Atomisierung legitimer Herrschaft vor, sondern einen quasi vor-moralischen, vor-herrschaftlichen Zustand blanker, tierischer Brutalität und Macht: Mann gegen Mann, viele gegen einen, jede Intrige, jeder Verrat lauert hinter jeder Ecke. In diesem Punkt kann keine Gesellschaft existieren. Es ist der - immerhin vorstellbare – absolute Gefrierpunkt des Zusammenlebens, die Anti-Gesellschaft, im Koordinatensystem ausgedrückt ihr Nullpunkt, ihr Origo, und etwas hoffnungsvoller übersetzt: ihr Ursprung.

Wollte der Aufklärer Hobbes den Menschen befreien, so wie es Lyotard verstand? Wenn überhaupt, dann auf nicht sehr humanistische Weise: indem jeder Mensch einen grossen Teil seiner Freiheit des Naturzustandes abgeben und sich unterwerfen soll. Die „Freiheit“ des vorstaatlichen Menschen ist für Hobbes nämlich der finsterste aller Kerker. Im „Krieg aller gegen alle“ ist nichts gerecht oder ungerecht – in einer Wittgenstein’schen Formel: Diese Begriffe sind noch gar kein Zug im Spiel des Naturzustandes. Es zählt nur die Selbsterhaltung.

Auch die utilitaristische Vernunft allein vermag den Menschen aus dieser Misere, in die sie ihn im Kollektiv gestürzt hat, nicht zu retten. Aus moderner, spieltheoretischer Sicht bezeichnet diese Situation ein sogenanntes Gefangenendilemma: die Nicht-kooperation in der Verfolgung des kurzsichtigen Egoismus vereitelt die Erreichung eines Zustands, der für beide besser wäre. Doch für diese Kooperation reicht das Vertrauen in diesem Ur-Zustand nicht. Den „Befreiungsschlag“ bringt daher nur die gemeinsame Unterjochung, die Übertragung der „Naturrechte“ aller auf einen Herrscher. Nur dieser darf von nun an noch seiner wölfischen Natur frönen. Im Leviathan, dem transmoralischen Fürsten und sterblichen Gott aus Hobbes’ gleichnamigen Buch von 1651, wird die Macht der einzelnen gebündelt. Er ist indes mehr als ihre Summe, er konstituiert eine neuartige Kreatur – eine holistische Supereinheit mit Eigenschaften, die seine Teile, also die Menschen, noch nicht hatten: Erst durch ihn werden sie zu Bürgern.

Denken als Bewegung

Hobbes war auch Naturwissenschaftler und Mathematiker, seine Grundhaltung war materialistisch geprägt und dem mechanistischen, cartesianischen Denken seiner Zeit verpflichtet. In der von ihm entwickelten Naturphilosophie haben nur Körper und ihre Bewegung reale Existenz. Jede Bewegung ist Folge einer anderen. Bereits im Leviathan überträgt er seine Körpertheorie auf den menschlichen Erkenntnisapparat und entwickelt eine eigene mechanistische Erkenntnistheorie: Auch die Vorgänge im Bewusstsein sind Folge der Bewegung von Körpern. Durch Druck auf die jeweiligen Sinnesorgane lösen sie Sinneswahrnehmungen aus, die wiederum zu Einbildungen führen, die schliesslich psychische Prozesse wie Denken, Verstehen, Erinnern und dergleichen in Gang setzen. Das Denken ist ein Prozess aus Vorstellungen - inneren Bewegungen - die genau so aufeinander folgen, wie die Eindrücke, die sie bewirkten.

Hobbes’ fast mereologischer Blick auf Gesellschaft und Natur mag simplizistisch anmuten, und das empiristische Abbild- und Druck-Modell der Gedanken etwas gar hydraulisch. Doch einmal davon abgesehen, dass uns niemand garantiert, dass die Wahrheit interessant ist, gibt es für einen naturalisierten, nicht-mentalistischen Ansatz, der Sprache und Denken erklären will, nicht viel Alternativen: Was ausser gegenwärtiger und vergangener (gespeicherter) Vorgänge bzw. „Bewegungen“ in der Welt- in uns oder ausserhalb - könnte unser Denken anstossen? Und wenn wir noch das „Innen“ und „Aussen“ verwischen und uns von Teilchen und Feldern durchströmt sehen, klingt sein reduktionistisches Modell beinahe modern. Hobbes gelangt mit seiner Theorie der Körperbewegungen (heute spräche man von Teilchenbewegung) jedenfalls u.a. zu einer erstaunlich modern anmutenden Erklärung des Lichtphänomens, das sich seiner Ansicht nach in materieartigen Impulsen bewegt. Jedenfalls wäre Hobbes das moderne Gefühl nicht fremd, in dem die Welt in immer mehr Facetten aufgefächert über das Sichtfeld flimmert, immer mehr Teilchen Anspruch auf Existenz anmelden, während ihr Flirren Apathie gegenüber dem Einzelnen verströmt. Das Fliessendgleichgewicht zwischen Parataxe und Chaos käme seinem Pragmatismus entgegen: Bedeutungen entstehen fallweise, ohne Anspruch auf etwas, das „die Welt im Innersten zusammenhält.“ Seine Überlegungen zu verschiedenen Fragen des Zusammenhalts des gesellschaftlichen Gewebes sind selber nicht immer konsistent, ohne Bruch. Anderseits durchströmt sie die - in bester Manier der Aufklärung - naturalisierte Überzeugung, dass unser Denken Teil der Welt ist und nicht wie in Comics in einer Art Sprechblasen aus ihr herausgestülpt ist.

Religionspositivismus im Dienst des Gehorsams

Wir leben in Zeiten des unreflektierten, aber dafür erstaunlich konsequent praktizierten Nihilismus. Der Mensch und sein Genuss sind längst das Mass aller Dinge – die ebenso hilflosen wie eschatologischen Erlebnisversprechen der Werbung im verzweifelten Kampf um Aufmerksamkeit selbst für die offensichtlichsten Banalitäten zeigen das in allen Farben und – wenn immer möglich, immer noch – in Zeitlupe.

„Thomas Hobbes“ von John Wright

Hobbes hätte nichts dagegen, im Menschen das Mass aller Dinge zu sehen. Nur ist sein Menschenbild im Vergleich zu jenem des Sophisten Protagoras eher etwas öde und ungesellig. Den homo-mensura-Satz der Antike stellen wir uns wohl zumindest als einen etwas lebensfroheren Relativismus vor. Hobbes würde auch mit seinem wenn nicht leicht zynischen, so doch sicher abgeklärten Menschenbild heute kaum auffallen – ausser, dass es ihm seine intellektuelle Redlichkeit wohl verböte, es wegen metaphysischer Phantomschmerzen mit politischen Idealen oder eskapistischem Animismus zu veredeln. Welche Dimension des Menschen – wenn wir uns diese Auffächerung erlauben – hätte Hobbes zum Massstab genommen? Urteilskraft? Empathie? „Aber bitte“, hätte er geantwortet: „Nehmen wir etwas, das tiefer liegt, etwas mit Substanz. Gehen Sie in sich und Sie werden sie am Grund aller anderen Regungen spüren: den Selbsterhaltungstrieb.“

Zwar war Hobbes harscher Kritiker der Scholastik, zutiefst antimetaphysisch und skeptisch, aber dennoch kein Skeptiker im klassischen Sinn. Er suchte nicht nach Unerschütterlichkeit (Ataraxia) durch Enthaltung vom Urteil (Epoché) – im Gegenteil, er gibt klare Anweisungen: Will die Gesellschaft nicht in den Krieg aller gegen alle zurücksinken, muss der Staat, durch Zensur und per Befehl, die Wahrheit festsetzen. Damit die Gesellschaft funktioniert, muss irgendwo Schluss sein mit Diskussionen. Auf den Punkt brachte diese positivistisch-pragmatische Sicht auf Wahrheit und Recht übrigens viel später einmal ein Richter der US-Supreme Court: „Wir sind nicht letztinstanzlich, weil wir unfehlbar sind, sondern unfehlbar, weil wir letztinstanzlich sind.“ Als Empiriker, der Hobbes als Schüler Bacons war, blieben seine Überlegungen selbst in den hehrsten Sphären geerdet. So anerkannte er zwar die Möglichkeit einer „anderen Welt“ (das tat auch Protagoras), aber nur solange mystische Erlebnisse nicht als Rechtfertigung zum Ungehorsam und zur Abweichung von der offiziellen Lehre benutzt werden. Nur die in der Bibel notierten Wunder liess er – wohl eher widerwillig – gelten. Welche Religion recht hat, zeigt das Staatssiegel. Auctoritas, non veritas facit legem.

Macht: Vom Atom der Gesellschaftsordnung zur Fusion im Fürsten

Angelpunkt des Hobbes’schen Staatsgefüges ist der Begriff der Macht, sie ist nicht weiter reduzierbar auf eine grundlegendere Substanz: jede Eigenschaft, die Furcht oder Liebe erweckt, ja schon der „blosse Ruf einer solchen Eigenschaft“, ist Macht. Heute würde man von Reputation sprechen: Glück in den eigenen Unternehmungen ist Macht, denn es erzeugt den Ruf, durch Klugheit das Glück in seiner Gewalt zu haben – und dadurch Furcht oder Vertrauen. Und – ganz protestantisch: glückliche Umstände sind ehrenvoll, „weil man gewöhnlich davon auf die Gunst schliesst, in der ein solcher bei Gott steht.“ Reichtum ist ehrenvoll, denn er ist ein Zeichen der Macht, ebenso Seelengrösse, Freigebigkeit, Mut und Zutrauen, denn sie alle entstehen aus dem Bewusstsein der Macht. „Kleinmütig ist, wer nach Dingen, die seine Absichten nur wenig fördern, sorgsam strebt oder solche, die jene sehr wenig hindern, ängstlich fürchtet“, definiert Hobbes, „grossmütig dagegen, wer auf unbedeutende Hilfsmittel oder Hindernisse nicht achtet.“ Gemessen am Glanz antiker Megalopsychia-Vorstellungen (etwa in der Nikomachischen Ethik von Aristoteles) erscheint jene von Hobbes eigentlich gerade kleinmütig – eine Art Depro-Version von Grossgesinntheit, in der die hehrsten Tugenden sozusagen auf einen chemischen Trockenrückstand bei 180 Grad eingedampft alltagstauglich gemacht werden. Doch Nüchternheit ist bei Hobbes Methode, nicht eigene Haltung. Dass er Sinn für Grandezza hatte, scheint trotz allem Understatement durch: Wer der Gefahr, verwundet zu werden oder eines gewaltsamen Todes zu sterben, mit Grossmut entgegensteht, beweist in Hobbes Augen Tapferkeit. Nur noch einen Schritt, scheint es, hätte Hobbes hier wagen wollen, noch eine Fessel ablegen, und sein wölfischer Elan wäre bei Nietzsches Bewunderung für den rücksichtslosen Possenreisser angekommen, der einen noch im Hochseilakt von hinten überholen möchte. Doch bei allem „Grossmut“: Man spürt bei Hobbes auch die Furcht, die Kirche allzu offen anzugreifen und ins Getriebe einer Macht zu geraten, aus der ihn auch kein adeliger Gönner mehr hätte retten können. Und Wissen ist für ihn eben auch Macht, ganz ohne jeden basisdemokratischen Beigeschmack. Denn „Wissen kann nur von Wissenden entdeckt werden“ – eine hermetische Selbstbezüglichkeit.

Hobbes‘ Naturrecht räumt jedem ein Recht auf alles ein. Und es lebt wie erwähnt nach Konstitution des Staates im Verhältnis der Staaten untereinander weiter – eine realistische Sicht auf das heutige Völkerrecht, in dem Faktizität, Macht, Gewohnheit und Souveränität immer wieder auf – ausser für regelmässige Leser von „Foreign Affairs“ – auch störende Weise rechtbildend sind. Im Krieg aller gegen alle kann sich selbst der Stärkste allein nicht sicher fühlen. Auch ihm sitzt ständig die Furcht eines gewaltsamen Todes im Nacken, sei es durch List oder Komplott. Die höchste Form menschlicher Macht, die allein Frieden sichern kann, entsteht daher aus der Verbindung vieler zu einer Person: dem Leviathan. An das göttliche Recht – das der Positivist Hobbes mehr oder weniger mit den in der Bibel kodifizierten Zehn Geboten identifiziert oder mit dem Vernunftgebot, niemandem das anzutun, was man sich nicht wünscht – ist eigentlich auch dieser gebunden. Nur: wer garantiert, dass er seine wölfische Natur noch bändigt, wenn einmal alle Macht auf ihn übertragen wurde? Wie man in Italien sagt: il lupo perde il pelo, ma non il vizio – Der Wolf verliert das Fell, aber nicht das Laster.

Noch unsympathischer als der homo oeconomicus

Das Gefühl der Reduktion auf den kruden Punkt beschleicht einen im Menschenbild von Hobbes immer wieder: „Der Mensch kennt bei allem, was er besitzt, keine höhere Freude, als dass andere nicht so viel haben.“ Dies widerspricht zwar der ökonomischen Vernunft, nach der jedes Individuum seinen Nutzen zu maximieren trachtet (und nicht jenen anderer zu minimieren). Viel sympathischer als der homo oeconomicus ist der Homunculus von Hobbes deswegen aber kaum.

Hobbes Begriffe waren nicht neu, ebenso wenig ihr nüchternes, ja selbst für heutige Standards sehr geerdete, um nicht zu sagen zynisches Verständnis. Das gilt insbesondere für die Figur des staatseinenden Fürsten, den der Florentiner Niccolò Machiavelli bereits 1513 beschrieb und forderte. Dennoch schafft es Hobbes bis heute, dass man staunt, wie umfassend und konsequent seine Desillusion oder – je nach Geschmack – Resignation ist. Bei seinem Menschenverständnis begegnet man einer Minimalversion, die mit für seine Zeit überraschender Selbstverständlichkeit darauf aus scheint, den Menschen ja nicht zu sehr vom Tier abzuheben und stets pure naturalistische Erklärungen zu berücksichtigen. Über der Friedhofsruhe des totalen Staats schwebt zwar auch bei Hobbes der Begriff der Ehre. Aber sie ist kein absoluter Wert, der über eine utilitaristische Ethik hinausweisen könnte. Edelmut blitzt hie und da auf in seiner düsteren Welt. Doch man atmet stets zu früh auf: Er ist nur das Produkt der Angst, sich als schwach zu erkennen zu geben. Das Zwischenmenschliche – man müsste sagen: Zwischenwölfische – ist diktiert von Machtverhältnissen, der Drohung, sich bei Nicht-Kooperation ins Suboptimum der Selbsterhaltung zurückzuziehen und von dort die Guerilla gegen alle andern wieder aufzunehmen. Die Gesellschaft aufersteht aus den Grabenkämpfen erst mit der Errichtung des Staates. Sie ist und bleibt aber nichts anderes als der geometrische Ort aller Punkte, die ihr „Recht auf alles“ auf einen Fürsten übertragen, an dem versammelt sie in der Schwebe eines wechselseitigen Stillhalteabkommens ein leicht weniger wölfisches und dafür etwas hündischeres Leben führen.

Hobbes hatte mit seiner radikalen Reduktion auf antimetaphysische Erklärungen den Nerv der Moderne bereits getroffen. Heute geniessen wir als Staatsbürger ganz selbstverständlich die Balance eines rein utilitaristischen Gesellschaftsvertrags, der faktische Resultante aller Machtvektoren ist – doch das erzählen wir nicht auf Parties. Und für den Wolf in uns haben wir ein Jagdreservat abgesteckt: die Privatwirtschaft: Dort perpetuieren wir als Gralshüter der Freiheit zu rücksichtsloser Nutzenmaximierung den Krieg aller gegen alle. Der symbolische Tod des einzelnen, sein Bankrott, wird dabei – wenn es einen nicht selbst betrifft – sportlichen „zurück zum Start“ oder nötigenfalls zum Leben von der Fürsorge. Doch alles Wohlwollende, Soziale, jeder Altruismus bleibt ein – im Smith’schen, marktmystischen Sinn der unsichtbaren Hand, die private und allgemeine Wohlfahrt synchronisiert – Neben- und Abfallprodukt des Eigennutzes.

Neigungen und Verlangen sind für Hobbes etwas Selbstbezügliches: Das Streben – der „unmerkliche Anfang der Bewegung in uns“-, das die Ursache, wodurch es erregt wurde, wieder zum Ziel hat (das erinnert an Kants Begriff der Lust in seiner Kritik der Urteilskraft). Das Verlangen nach Besitz heisst schlicht Geiz, wobei dieser nicht negativ sein muss – was würde die Scholastik dazu sagen! Wir können es ahnen. Wissen tun wir, was Hobbes zu den Scholastikern gesagt hat: „Die Scholastiker geben bei der Neigung gar keine Bewegung zu…, sie sagen nur: Die Neigung ist eine metaphorische Bewegung, und das ist unsinnig! Es gibt zwar metaphorische Worte, aber keine metaphorischen Körper oder Bewegungen!“, wettert Hobbes. So ernst meinte er es mit der Bewegung – und mit dem Denken (also wieder einer Bewegung). Hobbes mäandriert nie. Und seine Wege sind nicht einfach Verkürzungen, sondern oft wohltuende Abkürzungen.

Nicht ganz zufällig steht wie ein Hobbes auch die Ökonomie generell, hervorgebracht von nüchternen englischen und schottischen Moralphilosophen, getränkt im Positivismus und der Aufklärung von Hume und Smith, unter dem Generalverdacht eines simplificateur terrible, dazu eines unsympathischen – ganz gleich, in welche humanistische Domäne sie vordringt. Die Public Choice-Theorie als Paradebeispiel ökonomischer Analyse grabt der klassischen Politologie seit Jahrzehnten das Wasser ab. Humanisten tun ihrer Zunft aber keinen Gefallen, wenn sie sich nicht etwas ernsthafter mit der Erklärungskraft der Ökonomie beschäftigen (dagegen liefert auch die Finanzkrise keine Ausrede – die Literatur über die Inhärenz von Krisen in der Marktwirtschaft sind nicht nur bei Joseph Schumpeter nachzulesen) und sie lieber als das Reich des Bösen abkanzeln, im besten Fall mit Buchhaltung identifizieren, in einem weniger günstigen mit einer Art List, Geld zu scheffeln, einem Club akademisch geadelter Trickdiebe – oder der Anleitung zum perfekten Egoisten für all jene, die ernsthaft das Gefühl haben, selbst noch nicht so weit zu sein. Doch oft erweisen sich gerade jene, die die ökonomische Theorie geisseln, in ihrer Anwendung als besonders begabt. Zu all jenen Praktikern, die Theoretiker als weltfremd belächeln, meinte einst der britische Ökonom John Maynard Keynes trocken, dass sie meist die Theorie eines längst verstorbenen Ökonomen befolgten, ohne es zu wissen.

Was stört so an der ökonomischen Interpretation der Verhaltens- und vor allem der Sozialwissenschaften? Besonders, da wir uns privat als ökonomische Naturtalente erweisen. Ist es die Angst vor gemeinsamen, kruden, antimetaphysischen Prinzipien von Biologie und Gesellschaft? Klar ist, dass Thomas Hobbes in seiner Analyse der condition humaine eine eiserne Klammer um die soziale und biologische Existenz gesehen hat, aus der es nicht notwendigerweise einen romantischen oder intellektuell attraktiven Ausbruch gibt.