Vom Zustand des Seins

Versuch einer Methodik

Ich besitze nur eine kleine Bibliothek. Die meisten Bände darin sind Kunstbücher und Gedichtbände. Wie ich zugeben muss, für einen aufgeklärten und anteilnehmenden Zeitzeugen einer ausgerufenen Wissensgesellschaft, zuwenig. Nicht selten, wenn im Freundes- und Bekanntenkreis über Zeitgenössisches gesprochen wird, muss ich mir, Spötteleien anhören:… die falschen Bücher zu lesen, viel zuwenig davon (die Stimme der Konsumgesellschaft) zu besitzen. Mindestens müsste ich diesen oder jenen Schriftsteller im Regal stehen haben. Dies sind natürlich nur einige Auszüge von vielen Vorwürfen.

Manchmal, je nach Laune, stimme ich diesen Vorwürfen sogar zu. Gelobe Besserung und lenke das Thema dann behutsam auf die vergangene Industriegesellschaft. Das interessante an solchen Gesprächen ist, dass jeder Teilnehmer seine (ureigene) Meinung zum Besten gibt, daraus entstehen emotionale Gedanken und Gespräche die einem noch lange nachhängen und nicht selten sind Äußerungen Anknüpfungspunkte für weitere Gespräche.

Es erscheint mir merkwürdig, dass eine Industriegesellschaft, die vom Produzieren, vom Tun und Handeln geprägt war, in eine Wissensgesellschaft übergeht.

Andersherum wäre es mir lieber gewesen.

Bekanntlich trägt jede Epoche schon des Keim des Untergangs in sich. Schwingt das Gegenteil im Gleichklang nebenher. Wie wir am Exempel Industriegesellschaft gesehen haben trifft beides zu. Der Untergang (durch Ablösung in eine andere Gesellschaftsform) ist eingetreten und gerade der ausschließlich nach Gewinnmaximierung strebenden Industrialisierung haben wir das ökologische Bewusstsein zu verdanken.

Wenn ich nun diese Argumentation und tatsächlich eingetretene Entwicklung der Industriegesellschaft auf die Wissensgesellschaft übertrage, oder die Vergangenheit nach dieser Logik fortschreibe, ergibt sich das Bild einer abgelösten Wissensgesellschaft entweder durch ihr Gegenteil, das eine fatale Entwicklung wäre, oder der gleitende Übergang in eine andere,

in diesem Fall eine entmenschlichte oder in die Virtualität abgleitende Gesellschaftsform.

Signifikant bleibt in der Entwicklung des Menschen und der von ihm geschaffenen Systeme, die Wiederholung des ewig Gleichen.

Ich glaube das vergangene Jahrhundert geht in die Geschichte ein, als ein Jahrhundert des sich stetig wechselnden Wertewandels. Krieg und Frieden, Emanzipation, Abdankung der Monarchien, Demokratisierung, Staaten des Sozialismus werden gegründet und wieder aufgelöst, ständig wechselnden Kunstströmungen die die technische Entwicklung beinhalten und widerspiegeln und die fortschreitende Technisierung sind nur ein Auszug der Attribute, die dieses flüchtige Jahrhundert kennzeichnen.

Und nun die Wissens-und Informationsgesellschaft.

Das scheint mir rückblickend symptomatisch für das vergangene Jahrhundert zu sein.

Warum?

Ich will es Ihnen erklären:

Es gibt in der Geschichte der Menschheit kein Jahrhundert, in dem sich so viele grundveränderliche Geschehnisse ereignet haben, wie im vergangenen Jahrhundert. Die Geschwindigkeit mit der Paradigmenwechsel verkündet und vollzogen wurden, hat erbarmungslos die sozialen, traditionellen Ebenen, bis in die Familien, in das Wesen des Individuums hinein zerschlagen und verändert. Selten zuvor haben sich Wünsche, Ziele, Ideale der Menschen so grundlegend geändert, wie in den letzten Generationen.

Jetzt, nachdem die materielle Basis geschaffen scheint, widmet sich die Gesellschaft dem Wissen zu. Besser wäre gewesen erst zu Wissen was man schafft und wie man dieses Ziel erreichen kann.

Wissen hat etwas mit Einsamkeit zu tun.

Mit dem stillen Lesen. Dem sich Gedanken machen. Vielleicht sogar mit dem Versuch einen Gedanken zu Ende denken zu können. Wissen gedeiht in Ruhe. Das wussten nicht nur die alten Griechen, auch die Mönche in Tibet, die im Bezug auf die Stille unserer Zeit und unserer Kultur um ein Vielfaches voraus sind. Das ist auch heutigen Denkern bekannt.

Im Gegensatz zu Wissen, zum Willen zu Wissen, sind Stille und Ruhe ein Grundbedürfnis

des Menschen. Nicht umsonst brauchen wir den Schlaf. Bringen Träume im verschlossenen Ich unser Inneres wieder in Ordnung. Für ein natürliches Maß an Ausgeglichenheit ist Stille unerlässlich.

Der Schlaf ist einsam.

Was alle Menschen, alle Kulturen aller Zeiten verbindet ist das elementare Bedürfnis nach Ruhe und Schlaf. Nicht nach Wissen. Was ich damit sagen will: Die Wissensgesellschaft, wie auch das Wissen an sich, ist etwas von Außen zugeführtes.

Im Gegensatz zur Erkenntnis, die sich aus eigenem Vermögen und eigenen Erfahrungen bildet. Wie alle gesellschaftlichen Systeme von Außen auf das Individuum aufgesetzt werden, wird die Wissensgesellschaft dem Individuum vorgegeben. Wissen entsteht durch die Erkenntnis einer Person, oder einer Gruppe, das in Wissen für alle umgewandelt wird. Darauf basiert auch das Internet, welches maßgeblichen Anteil an der Wissensgesellschaft hat. Unmengen an Informationen, Wissen, Wissenswertes wird zur Verfügung gestellt und der Einzelne kann es

nach Bedarf abrufen.

Ein Traum, der uns in manchen (glücklichen) Nächten zur Erkenntnis verhilft, kann nicht abgerufen werden. Er stellt sich ein oder bleibt fern, wie es ihm beliebt. Der Traum ist der Kunst nicht unähnlich. Auch die Kunst, insbesondere das Kunstschaffen, stellt sich, wie ein Traum und vielleicht eine Erkenntnis urplötzlich, ohne Vorankündigung ein. Obwohl es in der Kunst eine Teilung gibt, wie im übrigen im Traum auch; es gibt die absichtslose Kunst – die Kunst, die ungeachtet des kunsthistorischen Kontext und den üblichen Eitelkeiten entsteht, und es gibt die planvolle, konzeptuelle Kunst. Wie es im Schlaf den Wunschtraum und den Alptraum gibt.

Wenn wir heute in Museen für zeitgenössische Kunst die Räume durchschreiten, müssen wir dies mit erhöhter Aufmerksamkeit tun. Wir stehen in Lichträumen, die eine seltsame Atmosphäre versprühen. Das Licht berührt uns – berührt etwas in uns. Unsere Aufmerksamkeit wird auf Details gelenkt oder auf die Wand gegenüber, die kaum sichtbar künstlerisch gestaltet wurde. Videoinstallationen, Arbeiten mit Projektoren und Leinwänden verwischen den Abstand zwischen der Wahrnehmung außerhalb des Museums und den Innenräumen. Der Zeit angepasst – die reflektierte Zeit.

Die Museen sind lauter geworden. Zollstellen in denen wir den Tribut der Zeit bezahlen – durch Nicht-Stille.

Manche Menschen haben Angst sich im Museum zu verlieren, sei es die Angst von einem Kunstwerk direkt angesprochen zu werden, sei es durch die geballte Kraft der Reflexion. der eine schützt sich durch den oberflächlichen Blick, der andere durch Abwesenheit. Aber dennoch gibt es in jedem Leben Moment der Empfänglichkeit. In einer Zehntelsekunde Sensibilität ist man Selbst. Ungetäuscht, nackt – aber nicht entblößt. Momente der absichtslosen Erkenntnis, die nichts mit Wissen gemein haben.

Aber mit Stille und Schlaf.

Interdisziplinarismus ist der zeitgenössische Ausdruck einer Symbiose aus Kunst, Kultur und der künstlerischen Umsetzung des gesellschaftlichen Lebens. Interdisziplinarismus ist kein neuer Stil in der Kunst, Interdisziplinarismus ist Ausdruck einer künstlerischen Haltung die im Leben wurzelt. Es gibt viele Kunstwerke mit interdisziplinären Inhalten, aber es gibt kein interdisziplinäres Kunstwerk.

Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich, dass der Interdisziplinarismus kein praktisches Ergebnis liefern kann und will, im Gegensatz zum Marxismus der, nach Jean-Paul Satre … das Weltlich werden der Philosophie bezweckt; ist der Interdisziplinarismus eine Philosophie des Gesamthaften.

Mit Eintritt in die ausgerufene Wissensgesellschaft verbindet sich der Mensch mit seiner neu geschaffenen, virtuellen Außenwelt. Während er in den vorangegangenen Epochen aus gesellschaftlichen Individuen bestehende, im permanenten Herrschaftsverhältnissen zueinander gestanden hatte. Die Wissensgesellschaft ist im Begriff die Grenzen aufzuheben, territorial und gesellschaftlich. Jeder kann sein – der er will und jeder ist – was er darstellt!

In der virtuellen Welt der Möglichkeiten werden Traditionen aufgebrochen und überwunden. Ein Krieg über den man im Internet lesen kann, der mit ferngesteuerten Drohnen geführt wird, fern der Heimat, verliert an Schrecken und Bedeutung. Krieg wird nur interessant, wenn das Individuum am Bildschirm ins Geschehen eingreifen kann ohne Gefahr zu laufen sich damit einer Gefahr auszusetzen. Per Knopfdruck wird der Krieg ausgeschaltet und beendet. Zumindest visuell. Was ich nicht sehe, belastet mich nicht.

Die Beuyssche These: Jeder Mensch ein Künstler im Sinne des sozialen Gefüges, ist hinfällig geworden. In der Virtualität schreitet die Anonymität voran, verliert sich in den Möglichkeiten des „Sein“ Könnens. Das Individuum wird hinter einen Bildschirm zurück gesetzt und alles persönliche wird ausgeblendet und manipuliert. Schon heute benötigen offizielle Schreiben keine Unterschrift mehr, wird die persönliche Verantwortung auf Standardsätze reduziert. Die Zeit transformiert alles Menschliche auf ein Minimum.

In der Transformation blieb von der Beuysschen Aussage übrig: Jeder Mensch ein Künstler…

Daraus folgte das menschliche Tun, der Alltag, ist Kunst. Happening, Aktionskunst und Fluxus – die Kunst der Interpretation. Kunst wird Interpretationsfähig. Die Interpretation selbst zur Kunst.

*

Ich erinnere mich, als kleiner Junge in einem idyllischen Dorf im Allgäu die Nachmittage im Sommer an einem Bach, der gemütlich den Berg hinunterfloss, verbracht zu haben.

Leidenschaftlich baute ich damals Staudämme. Dieses Spiel, die Konstruktion der Staudämme war, sofern ich mich recht erinnere und mich mein Unterbewusstsein in dieser Frage nicht täuscht, meine erste, wenn auch spielerische Auseinandersetzung mit der Zeit.

Ich stellte mir damals vor, die Quelle des Bachs, weit oben in der Bergspitze sei die Vergangenheit, die im Unsichtbaren, im Inneren des Berges dem Auge verschlossen, ihren Ursprung findet und an einer beliebigen Stelle ans Tageslicht tritt.

Der kleine Junge, in diesem Falle ich, griff mit der kindlichen Konstruktion eines Staudammes in den natürlichen Verlauf des Baches, sprich: Der Zeit, ein.

Aber viel zu fragil war der Staudamm, selbst wenn ich mehrere hintereinander baute, um den Bach aus seinem Bett zu verdrängen. Manchmal schien es mir, als lache der Bach mich aus. Schnell hatte er das kümmerliche Hindernis des Dammes überbrückt, seitlich, oben darüber, oder die Konstruktion einfach hinweg gerissen und die dadurch entstandenen Wirbel, mit ihrem Glucksen und Spritzern, erschienen mir damals wie ein höhnisches Gelächter des Baches.

Anderentags, wenn mir ein besonders stabiler Damm geglückt war und das Wasser sich tatsächlich in kleinen Wirbeln höher stieg, dachte ich mir, der Bach wäre die gesamte Menschheit; jeder Mensch darin ein Tropfen und gemeinschaftlich ergibt es einen Bach, der zu einem Fluss anschwillt und der letztlich in den Weiten eines Ozeans eingeht.

Es war die direkte Umsetzung des Stoffes den wir gerade in zu dieser zeit in der Schule lernten: den Darwinismus, das Populationsgesetz und die Stunden der Physik, die uns den ersten und zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verständlich machen wollten.

Dann, wenn ich vor einem stabilen Staudamm stand und stolz auf mein Werk nieserblickte, fragte ich mich, ob ich eher der Mensch wäre der sich im unteren Teil des Beckens sammelt oder ob ich nicht vielmehr der Tropfen bin der keck über den rand des Dammes springt und mit anderen gemeinsam weiter fliesst, in eine Zukunft von der wir alle wissen wie sie endet, aber der Weg Weg dahin von soviel Unbekanntem gesäumt ist?

Die Faszination des Staudamm bauens währte nur einen Sommer lang. Im darauffolgenden Jahr stand ich an der gleichen Stelle und sah, dass der Bach, sei er nun symbolisch die Zeit oder die Menschheit oder beides, alle Spuren meiner letztjährigen Bemühungen unkenntlich gemacht hatte. Unbeteiligt floss der Bach den Berg hinunter und nicht die kleinste Spur eines Dammes war zu sehen.

An manchen Stellen, an denen grosse Steine im Bachbett lagen, sprangen die Tropfen munter darüber. Selbst solche Steine vermag der kleine Bach im laufe der Zeit zum verschwinden zu bringen.

Oft habe ich mich, zu unregelmäßigen Zeitpunkten, gefragt, warum ich mich zum Meer hingezogen fühle? Jetzt, etwa dreißig Jahre nach dem Erlebnis mit dem Bach und der unterschwelligen Erkenntnis die ich seit damals gezogen hatte, wohne ich tatsächlich am Meer und langsam wird mir die Region mehr und mehr Heimat.

Wenn ich dann hin und wieder im Meer schwimme, wird mir bewusst, dass diese Menge Tropfen die mich umgeben, nicht mit den Tropfen identisch sind, die ich als kleiner Junge gesehen und mit meiner kindlichen Konstruktion eines Staudammes aufzuhalten versucht habe. Ich bade in anderen Tropfen, in neuen, die nicht mit jenen des Baches zu vergleichen sind. Obwohl es Tropfen sind.

Und ich bezweifle, dass es einen Tropfen gibt, der tatsächlich die Reise vom Ursprung der Quelle, die noch immer unsichtbar ist, bis zur Mündung in das Meer erlebt.

Es formt der Tropfen sich im Nebel oben – zum Tropfen

„Dort unten will ich leben und auch welches bringen“,

drunten im Tal, dem grünen.

Er springt hinab der Lebensspender, wird größer und auch

immer schneller.

Die mystischen Tänze der Sphären reihen ihn ein in ihr Spiel.

Er wird gerüttelt und geschüttelt, bald ist das Tal nicht mehr zu

sehn.

“ Wie soll“, so fragt er sich

“ die Reise dennoch weitergehn?“

Der Weg, der beschwerlich sich krümmt zum Gipfel hinauf,

bemerkt noch nicht des Tropfens Fall.

Der Bach hingegen, fröhlich ist er man kann`s verstehn, fließt

er doch leicht den Berg hinuter

erwartet voller Ungeduld ein jeden einzelnen Tropfen.

Doch erst beenden muss die Reise jener in den Sphären.

Wie leicht dringt jeder Sonnenstrahl durch Luft und Zeit, bis

tief ins Mark.

Streift auch den Tropfen, der sich zum Bogen krümmt.

Gefällt`s ihm doch das Kleide, das er überzog der Strahl geschwind.

Tief in reiner Luft begraben, strahlt bis zur Erde hell der regen,

müde noch vom tanze ordnet schnell mit leichter Hand

der Tropfen sein neues Gewand.

Er sieht es wieder, hier von oben,

mag unten auch der Winter toben,

im Tal dem grünen.

Es setzt der Regen ein, die Erde zu bewässern,

ihr Leben einzuflössen. “ Erwachen sollst du,

spül den schlaf dir aus den Augen“.

Nicht müde wird der Regen – zu tropfen.

Ein Wind der blies wie wild hoch oben in den Spähren,

hier bläst er mild und trägt die Tropfen,

einen jeden einzelnen an seinen Platz.

Verliert er nicht die Übersicht bei soviel Tropfen.

Sachte fällt der Tropfen nun auf eines Baumes Blatte

und hüpft erfreut ins frisch gemachte Bett vom Bache.

Jeder Tropfen nach der langen Reise findet mit des

Windes kräft`her Hilfe auch seiner Sättte Lager.

Braucht nur zu öffnen sich die Erde und der

Frühling zeigt dem Menschen seine Farbe.

Nun kann der Tropfen ruhig vergehn,

bald wird er wieder auferstehn.

Freut sich dann wieder froh und munter

auf seine Reise neu hinunter

Wieder wird er Nebel sehn und klein beginnen

seine reise. Kein Gedanke bekümmert sein Gemüt

und wär`s auch hundertmal geschehn. Mit jeder neuen

Reise wird der Tropfen das Tal das grüne

aufs Neue Wiedersehen.

Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt – verkürzt, dass alle Vorgänge in der Natur umumkehrbar sind. Der Satz impliziert alle Geschehnisse die an die Zeit gebunden sind. Das Wachstum, sei es das der Menschen, der Tiere oder Pflanzen.

Erinnern und Vergessen gehören auch zur Zeit. Auch sie unterliegen dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Und der Mensch ist mit seinem ganzen Wesen, dem Körper und dem Geist Bestandteil der Natur. Erinnerungen kann er vergessen, selbst wenn sie prägend waren, so wie vielleicht mein Erlebnis mit dem Bach.

Manchmal kommt das Vergessene wieder zu Tage und wird dann zu einer Erinnerung. Es wird zu einer Erinnerung die mich persönlich betrifft. Niemand anderes ist in der Lage diese Erinnerung mit den gleichen Inhalten zu füllen, wie ich es bin.

Wenn ich mit Freunden und Bekannten des Abends zusammen sitze und wir uns unseren Gesprächen hingeben, kommt es vor, dass auch das Erlebnis eines anderen mich anspricht, ich kann es verstehen, vielleicht sogar annähernd nachempfinden. Aber aus der Entfernung der Zeit die jeder Erinnerung zugrunde liegt, verliert ein Ereignis an physischer Präsenz.

Als ich als achtzehnjähriger junger Mann einmal mit dem Motorrad unterwegs war, es war eine große schwere Maschine, mit der ich in wenigen Sekunden eine unvorstellbare Geschwindigkeit erreichen konnte, geschah es, dass ein PKW der von rechts kam, mir die Vorfahrt nahm und das Motorrad sich in die Fahrertür des Wagens bohrte. Ich flog über das Auto und landete fast ohne Blessuren im Seitenstreifen im Gras.

Nach diesem Unfall zuckte ich jedes mal unwillkürlich zusammen, wenn sich ein Fahrzeug von rechts näherte. Selbst als ich später vom Motorrad in das Auto umstieg blieb dieses Zucken und eine latente höhere Aufmerksamkeit auf alles was sich von rechts auf mich zubewegte.

Mittlerweile sind mehr als zwanzig Jahre vergangen und mein Bewusstsein hat mich gelehrt, dass noch immer die Möglichkeit besteht, mir die Vorfahrt zu nehmen und sich ein ähnlicher Unfall wiederholen könnte, dieser Unfall aber unter zigtausend ähnlichen Situationen sich nur ein einziges Mal ereignet hat. Heute ruft ein von rechts kommendes Fahrzeug keine nervösen und vielleicht unkontrollierten Reaktionen mehr hervor.

*

Die Erinnerung ist ein Transformator in Richtung der Abstraktion und Deformation. Der Grad der Abstraktion ist abhängig von der Qualität des Ereignisses und der Zeit die bereits vergangen ist.

Ich erinnere mich in der Schule einen Film über den Krieg gesehen zu haben. Einen Film der mich damals berührte. Dieser Film, ich bin sechzehn Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges geboren, vermittelte mir einen Eindruck über den Krieg. Mithilfe dieses Films füllte ich den Inhalt des Wortes: Krieg. Für alle späteren Diskussionen über den Begriff oder den Zustand des Krieges, griff ich auf den Maßstab zurück den mir der Film in der Schule gegeben hatte.

Spätere Reaktionen auf Kriegsverhältnisse, sei es Vietnam, Afghanistan, Falkland Inseln oder Irak, die ich allesamt nur über den Fernseher mit verfolgt habe, waren begleitet und bestimmt vom Mitgefühl für die Opfer, welches bestimmt war vom Maßstab des Films aus der Jugend und den ich wiederum mit wachsendem Bewusstsein in die Nähe dieser Kriege rückte und verschob.

Selbst Erlebtes unterliegt einem subjektiv ewigen Verjährungsprozess.

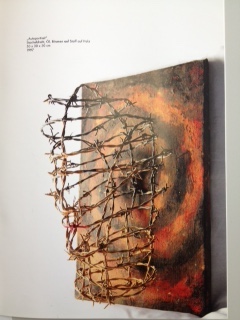

Zur Materialästhetik des Stacheldrahtes

„Wir erinnern nicht einfach, wir erinnern neuschöpfend.“ ( Paolo Bianchi, Kunstforum 146, 1999)

Der Beschäftigung, der Verwendung von Stacheldraht, geht die Erinnerung voran.

Gerade in der deutschen Geschichte, deren Erinnerung stets wieder ins kollektive Bewusstsein befördert wird, ist Stacheldraht schlechthin das Symbol für Krieg, Ausund Eingrenzung, Tod und Konzentrationslager.

Eine unpolitische, erinnerungsfreie Verwendung, unter ästhetisch – künstlerischen Motiven scheint mit diesem Material unmöglich. Andere, selbst Gesundheitsgefährdente Stoffe, Blei, Kunststoffe, Asbest, Filz, Fett, Bakterien und Fäkalien sind längst in den modernen Kunstbetrieb integriert und ausstellungswürdig. Nur vereinzelt ist der 1 Stacheldraht künstlerisches Material. Meist in Bezug auf Aus – oder Eingrenzung. Selten wird der Stacheldraht unter Berücksichtigung seiner Materialeigenschaften verwendet. Herkömmlichen Stacheldraht (nicht zu verwechseln mit NATO – Draht) kann man in fast jedem Baumarkt kaufen. Auf Rollen gewickelt findet man ihn in der Gartenabteilung. Übliches Einsatzgebiet ist die Umzäunung. Das Aus – und Abgrenzen.

In diesem Zusammenhang fallen auch die Erinnerungen der nach 1945 geborenen. Werden diese Generationen mit Stacheldraht konfrontiert, gilt der erste Gedanke einem Zaun der eine Wiese eingrenzt, auf der Kühe weiden. Gedanken an Krieg, KZ, folgen erst nach einer Pause.

Stacheldraht hat die Angewohnheit (ähnlich einem Bi – Metall) nachdem man ihn von der Rolle gewickelt hat, sich wieder in die ursprüngliche Form zurück zu ziehen. Verformt man den Draht, neigt er dazu, die gebogene Form verändern zu wollen.

Je nach dem wie der Draht von der Rolle gewickelt und in seine neue Form hineingearbeitet wird, drückt oder zieht der Draht in die jeweilige Richtung. Daraus entsteht ein Material immanentes Spannungsverhältnis. Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse neigen Skulpturen und Plastiken zur Bewegung.

Es gelingen Werke, die, im Gegensatz zu herkömmlichen Materialien wie Marmor und Bronze, leicht und beweglich sind.

Der Stacheldraht markiert den Raum, durchschneidet die Luft und gibt das dahinter liegende frei, anstatt, wie eine Marmor – oder Bronzeskulptur, die Luft zu verdrängen und das dahinter liegende zu verbergen. Bei aller Durchlässigkeit ist der Stacheldraht von hoher Festigkeit. Dadurch entsteht bei einer Stacheldraht Plastik der Eindruck sie wäre in die Luft gezeichnet. Diese Leichtigkeit, dem Boden entrückt, ist die Kehrseite der Aggressivität die das Material auf viele ausstrahlt. Ausgelöst durch die Stachel, an denen man sich offensichtlich verletzen kann.

Man kann sagen, dass der Stacheldraht in seinem Wesen ein „ ehrliches „ Material ist. Seine Gefährlichkeit und Verletzungsgefahr sind offensichtlich. Stacheldraht verbirgt nicht.

Im Gegensatz zu seinem Nachfolger auf den Weiden: dem Elektrozaun, dessen dünne Drähte fast unsichtbar bleiben und eine leichte Berührung einen Stromschlag auslöst.

Dennoch bleibt der Stacheldraht ambivalent. Aufgeladen durch immer wieder kehrende Erinnerungen. Photos, Filme, Artikel, beleben das Symbol in unregelmäßigen Intervallen. Erinnerungen, die fest in der Vergangenheit verhaftet sind. Erschwerend kommt hinzu, dass sich diese Kunstwerke einer Berührung entziehen. Sie entziehen sich dem Berührungsdrang, zu dem Skulpturen von Henry Moore, mit ihrer glatten Oberfläche förmlich einladen.

Mit einer Berührung wird die Verbindung körperlich hergestellt.

Eine erlebbare, nachvollziehbare Verbindung.

Die Berührung des Stacheldrahtes erfolgt mit Vorsicht – mit dem Bewusstsein, ein Kunstwerk zu berühren. Der wesentliche Kontakt mit einem Stacheldrahtobjekt beschränkt sich auf das Visuelle. Mit der Einschränkung, dass sich die Skulpturen mit dem leisesten Lufthauch in Bewegung setzen und sich die Umrisslinien ständig verändern und das Auge bemüht ist, die Gestalt als solche zu fixieren. Hilfreich hierfür sind die Stachel, die dem Auge als Haltepunkte dienen und die zudem der Skulptur Volumen verleihen, die Dreidimensionalität verstärken.

Der Spaziergänger, 50 x 20 x 20 cm , bemalter Stacheldraht, Foto:

Roland Orlando Moed 3 Mit dem Stacheldraht wird die (individuelle) Erinnerung hinterfragt.

Die Sicht geebnet auf eine veränderte Zeit, in der Kriege nicht mehr mit dem zweiten Weltkrieg zu vergleichen sind. Kriege heute medial aufbereitete, abstrakte Ereignisse sind und der herkömmliche Stacheldraht aus unserer Erlebniswelt fast gänzlich verschwunden ist. Als Folgeerscheinung der Erinnerungswende ist das Material auf seine Material immanenten Möglichkeiten reduziert und die Mehrwertigkeit des Materials tritt wertungsfrei zutage.

Mensch sein, entspringt der Mehrwertigkeit des Seins.

Insbesondere die daraus entstehenden Wahlmöglichkeiten.

Die Bannbreite der möglichen Entwicklungen und tatsächlich existierenden Individuen ergeben die Einzigartigkeit des menschlichen Seins. Demzufolge ist die Verwendung, in diesem Falle Stacheldraht, eine legale Methode der ontologischen Dokumentation, die Gegenwart unter aktuellen Vorzeichen zu bestimmen und der Fähigkeit des Menschseins in der Überwindung traditioneller Symbolbegriffe Ausdruck zu verleihen.

Das Vermögen des Menschen in Symbolen zu denken, bedingt die Fähigkeit zur Abstraktion. Mit diesem Vermögen ausgestattet gelingt es dem Menschen das bildliche Denken zu Überwinden und auch Nicht – Bildliches zu denken und sprechen. Unter Zuhilfenahme des Symbols erlangt die Kommunikation eine sprachlich unabhängige Qualität, die reduziert auf wenige Zeichen, für jedes Individuum mit der gleichen Wertigkeit besetzt ist.

In der Transformation der Sinneseindrücke in Symbolen, kann somit selbst nicht Gedachtes, also Dinge die Gefühle, Empfindungen, Gerüche, betreffendes in Sprache ausgesprochen werden.

Indem wir bestimmte Gefühle mit einem Symbol besetzt haben, gelingt es uns dem Gefühl Ausdruck zu verleihen.

Geben und Nehmen, Deckenplastik, 70 x 50 x 20 cm, bemalter Stacheldraht, Atelierphoto: Foto: Roland Orlando Moed Je nach zeitlicher, subjektiver Prägung differieren die einzelnen Symbole.

Dennoch bleibt die sinngemäße Bedeutung des Symbols erhalten. Der Begriff:

Tanz, steht für alle möglichen Formen des Tanzes, er umfasst Tänze aus der Vergangenheit die uns unbekannt sind, bezeichnet zeitgenössische Tänze, und benennt Tänze der Zukunft. Der Begriff an sich, steht als Symbol für eine bestimmte Form der Körperbewegung unter bestimmten Voraussetzungen.

Das Denken in Symbolen ermöglicht dem Menschen die Interpretation. Gemäß der Konvention werden bestimmte Zeichen, Begriffe, Gesten, mit Bedeutung gefüllt und stehen stellvertretend am Anfang einer Assoziationskette, deren De -Chiffrierung die Kommunikation ist.

Wäre unsere Sprache, unser Denken auf das Bildhafte beschränkt, bliebe der verbale Austausch rudimentär und auf die Gegenwart bezogen.

Zukunft kann man nicht sehen. Der Kunstgriff des Denkens auf Symbole erweitert das Visuelle.

Erst das symbolische Denken ermöglicht uns, Bilder zu erkennen und zu deuten.

Symbole sind überzeitlich und wandelbar.

Mit dem Fortschreiten der Erinnerungen verliert der Stacheldraht seinen übermittelten Symbolgehalt. Das Material an sich wird auf seine Materialeigenschaften zurückgeworfen. Bilder zu malen erscheint mir in diesem Zusammenhang einfacher, als Begriffe zu finden. Kunstwerke sind eine Veränderung des Vorhandenen. Mit dem Betrachten von Bildern, das gilt auch für einen Film, eine Photographie, „ leihen „ wir uns den Blickwinkel eines anderen.

Durch die Verwendung des Stacheldrahtes als Relief, das auf eine bemalte Leinwand montiert ist, findet die Farbe auf dem Stacheldraht ihre Erweiterung und setzt sich über die Leinwand und Rahmen hinaus fort.

Farbe bemächtigt sich des Raumes.

Entdeckung der Sensibilität

Alles wird bunt. Schornsteine, Atommeiler, Fußgängerzonen, all das was uns in der Öffentlichkeit präsentiert wird. Im laufe der Zeit wird der Wandel sichtbar. Das Erscheinungsbild der Vorortsiedlungen hat sein Erscheinungsbild geändert. Alles wird bunt.

Als die Mauer fiel und die überlieferte DDR sich dem Westen öffnete und der Westen seine Farbeimer über das (ehemalige) Land schüttete. Sahen wir vor dieser Intervention zunächst die Farben der Wirklichkeit. Ein verlebtes Sienna, ein benutztes Grün und ein abgetragenes Blau. Mit frischer Farbe erkennen wir unsere nächste Umgebung nicht mehr wieder. Blühende Landschaften erhielten Einzug. Zumindest gemalt.

Mit der neuen Farbe, der augenschmerzenden Farbigkeit ist ein Verfremdungsprozeß eingetreten, der die Erinnerungen verklärt.

Mit neuer Farbe entstehen neue Begriffe, neue Wertigkeiten, neue Symbole. Bemalter Stacheldraht kam in der Vergangenheit nicht vor. Bunter Stacheldraht verliert seine ursprüngliche Wirkung. Behält aber seine Materialeigenschaften. Die Tradition fällt ab. Ändert sich, wird durch neue Symbole, Symbolhaftigkeit bereichert. Die Sicht auf die Vergangenheit verändert sich. Das was uns früher falsch oder richtig war, wird im Rückblick verklärt und verändert.

An den Ausläufern des Languedoc-Roussillion, den Corbiérs, wächst heute Wein. Ein guter Wein. Edle Tropfen. Über langgezogene Hügel, bizzaren Felsformationen,

Melancholie, 120 x 70 x 70 cm, bemalter Stacheldraht, Foto: Roland Orlando Moed

manchmal sogar in Schluchten, wächst heute der Wein. Kilometer weit erblickt das Auge nur Weinreben. Vor sechshundert Jahren befand sich hier das Stammland der Katharer. Die Erde ist dort stark eisenhaltig. Noch mehr, je näher die Pyrenäen rücken. Würde im Winter Schnee fallen, was nur sehr selten vorkommt, würde der Winter hellrot leuchten. Wie etwa die Mandelbaumblüten im Frühjahr. Aber nur fast. Der Herbst hingegen taucht die Landschaft in ein tiefrotes Weinrot. Ein sichtbares Zeichen, das die „Vendages“, die Weinlese vorbei ist.

Das Frühjahr leuchtet weiß und rosa. Die Mandelbäume blühen. Im März, manchmal bereits im Februar. Die Landschaft wechselt zu jeder Jahreszeit ihr Kleid. Nichts deutet mehr auf kriegerische Auseinandersetzungen hin, die hier zu Zeiten der Katharerkriege noch stattgefunden haben. Über die Toten spricht niemand mehr. Nur vereinzelt trifft man noch auf ein verwittertes Denkmal und eine Ruine die mal eine stolze Burg gewesen war. (Einzig die Festung Carcassonne ist noch gut erhalten und dient heute als Touristenattraktion).

Die Zeit heute ist zu schnelllebig, um sich über längst vergangenes zu unterhalten. Heute lässt mann sich lieber unterhalten. Das ist bequemer.

Das“ sich unterhalten lassen“, ist natürlich auch ein Schutz. Ein Schutz davor darüber nachzudenken, was alles im Leben endlich ist. Alles strebt dahin sich zu verändern. Selbst der Blick auf die Vergangenheit. Der Blick in die Zukunft sowieso. Halten wir inne und vernehmen das Hämmern unseres Herzens, das Pochen des Blutes in unseren Adern an den Schläfen, das Einatmen der Luft, die in unsere Lungen dringt und ein klein wenig Leben ins Innere des Körpers lässt, um gleich wieder verbraucht und nutzlos den Körper zu verlassen. Dann wäre ein geeigneter Augenblick über das Sein an sich nachzudenken. Nicht in materieller Art, also in dem Stil: Wer bin ich? Was will ich erreichen? Was ist der Zweck meines Daseins? Die 7 Antworten die wir auf diese Frage finden, weisen immer nur auf Möglichkeiten einer Antwort.

Kunst macht sichtbar. Seit Beginn der Kunst steht der Mensch im Mittelpunkt des Schaffens und der Abbildungen. Die Annäherung ist zunächst rein Äußerlich. Die Höhlenmalerei in Lascaux. Tafelbilder und viele andere äußerliche Beispiele mögen Anschauung genug sein.

Ein Künstler beginnt jedesmal von Neuem. Jedes Bild, jedes Werk beginnt mit einer weißen Leinwand. Jedes Bild ist aber gleichzeitig nur eine neue Antwortmöglichkeit. Bemalter Stacheldraht ist nur eine Möglichkeit des Stacheldrahtes. Es ist immer derselbe Stacheldraht, wie vor der Bemalung. Ein Kunstwerk aus Stacheldraht ist dem eigentlichen Sinn des Stacheldrahtes, der Abschreckung, des Fernhaltens, also enthoben. Bemalter Stacheldraht schreckt nicht ab. Dennoch wird der Stacheldraht damit nicht unsinnig. Das Kunstwerk aus Stacheldraht ist sichtbarer Beweis dafür, dass wir im täglichen Leben nur auf das offensichtliche und materielle beschränkt sind. Wir verkennen, dass jedes Ding seine eigene Beschaffenheit hat, nicht nur die, die wir von ihm verlangen, dass ist der wahre Irrtum, den ich den verblendeten Blick nennen möchte. Wir sind es gewohnt durch unsere Wahnvorstellungen und unsere anerzogene Blindheit die Welt und ihre Dinge zu schmälern und zu verfremden und Teile von dem was sie ist oder hätte sein können, einfach wegzudenken.

Wir erwarten die Tiefe eines Dings zu erfassen und denken die Tiefe möge sich in gleicher Weise offenbaren wie die Oberfläche. Wir sind es nicht mehr gewohnt darüber nachzudenken, dass sich hinter der Farbe, den vielen Geräuschen, hinter der Unterhaltung noch etwas anderes – das Eigentliche verbirgt. Um das zu erkennen, brauchen wir uns nicht in abstrakten Welten zu begeben. Alle tiefen Dinge sind von ähnlicher Beschaffenheit. Die materiellen Dinge zum Beispiel, die wir sehen und fühlen, haben nicht nur eine dritte Dimension, es gibt auch die Dimension der Möglichkeit, die wir weder sehen noch fühlen. Erahnen vielleicht.

Als Sehende sind wir rational. Wir ordnen die Dinge beim betrachten ein. Ein tiefer Blick ist ein sinnlicher Blick, der nicht nur die Oberfläche erfasst, der auch in Gedanken die ganze Form erfasst und zum Wesen vordringt. Beim Blick auf den 8 Stacheldraht sehen wir mit tradierten Vorgaben.

Wir sehen nicht die Möglichkeit einer in die Luft gezeichneten Skulptur.

Nachdem wir unseren Blick auf ein Ding geworfen haben, und unsere Gedanken sich tatsächlich daran verhaken, beginnen wir das flüchtige, stets abwesende, stets verborgene Wesen, diesen Komplex der Möglichkeiten zu erkennen. Jetzt fehlt uns noch der volle Besitz der Idee des Dings. Denn um für uns vorhanden zu sein, muß das Tiefe und Verborgene sich vergegenwärtigen und zwar derat, dass ihm seine Eigenschaften der Tiefe und Latenz nicht verloren geht. Um das zu verstehen benötigen wir Begriffe. Nicht visuelle Begriffe, die uns auf den Pfad der Erkenntnis führen. Das unsichtbare, das unaussprechbare ist nicht denkbar. Mit diesen nicht visuellen Begriffen machen wir das Unsichtbare begreifbar. Ist es denkbar, beginnt die Analyse. Die Reflexion beginnt. Die Tiefe der Dinge, ihre Veränderung wird erst durch den Betrachter, den Erkennenden möglich. Fehlt der Betrachter, bleibt der Baum ein Baum, Stacheldraht bleibt Stacheldraht. Ob bemalt oder nicht.

Die Transformation beginnt erst mit dem Erkennen, dem Erkannt werden. Für einen Vogel ist ein Baum ein Baum, darin oder darauf er sein Nest bauen kann. Der Vogel hat den Baum erkannt. Für einen Schimpansen im Urwald ist ein Baum auch, neben einer Schlafstelle auch eine beliebte Werkzeugkiste. Leicht bricht er sich einen geeignten Ast heraus und fischt für ihn leckere Temiten damit aus dem Termitenbau. Für den Menschen ist der Stacheldraht einfach nur Stacheldraht. Geeignet um etwas einzuzäumen oder abzutrennen. Im Gefängnis verhindert er die Flucht von Gefangenen, aber auch das unerlaubte Eindringen eines Fluchthelfers. Der Stacheldraht grenzt die Freiheit des einen ein, um anderen ihre Freiheit zu schützen. Dieser zweckmäßige Stacheldraht muß nicht farbig hervorstechen. Der abgrenzende Stacheldraht entfaltet seine Wirksamkeit in seiner Rohheit. Dennoch ist die Tiefe seiner Möglichkeiten vorhanden. Hinter der abschreckenden Rohheit des Materials gibt es aber auch noch eine andere Welt, eine Welt aus Eindrucksstrukturen bestehend und latent in bezug auf die erste, aber darum nicht minder wirklich als jene. Natürlich müssen wir, um diese Eindrucksstrukturen zu erkennen, etwas mehr tun, als nur die Augen zu öffenen. Die Welt der Oberfläche nur stellt höhere Ansprüche an uns. Die Welt der Oberfläche fängt uns mit dem ersten Blick. Wir sehen Formen, Farben und sind augenblicklich damit beschäftigt „uns ein Bild“ zu machen. Die Oberfläche lenkt uns geschickt von der Tiefe ab. Die Erkenntnisse der Tiefe sind von ihrem Wesen her schamhaft. Sie drängen sich nicht auf. Es liegt an uns die Tiefen zu entdecken. Wir müssen den Willen haben, müssen uns auflehnen gegen das unterhalten werden. Es ist eine Unart den ganzen Tag sich von Radio und Fernseher berieseln zu lassen. Seit neuestem gelingt die Unterhaltung oder eben das unterhalten werden, auch auf Reisen per Internet oder Handy.

Kurznachrichten, in denen Meldungen nur fragmentiert übermittelt werden können, greifen in die Sprache und die Vorstellungskraft ein. Selbst an den entlegensten Orten, derentwillen (dem entlegenen) der Reisende ja die Strapazen der Reise auf sich genommen hat, kann er sich, gleichsam mittendrin und wie gewohnt, unterhalten lassen und verpasst keine Folge seiner Lieblingsserie. Es ist ein Beispiel dafür, dass wir uns vom Uneigentlichen ablenken lassen. Es ist ein Beispiel dafür, dass wir darüber vergessen das Eigentliche zu tun. Und uns vom Uneigentlichen ablenken lassen. Das Uneigentliche regiert den Menschen. Dennoch beginnt hier bereits das sehen. Man sieht, was man sehen will. Sehen ist eine Aktivität. Eine bewußte Handlung. In unserer Kindheit beginnt das sehen „lernen“. Die Eltern lehren uns, unseren Blick zu lenken. Das lernen setzt sich fort in der Schule. Wir lernen differenziert zu sehen. Je nachdem wie uns die Erziehungsberechtigten lernen, wie wir unsere Blicke zu lenken haben. Ob wir mehr auf dieses oder jenes achten. Wir lernen das selektive Sehen.

Die Frage unseres Nächsten: „ Hast du das schon gesehen?“, lenkt unseren Blick und unsere Neugier. Wir wollen sehen, was andere auch schon gesehen haben. Oder wir wollen das andere auch das sehen, was wir bereits gesehen haben. Dann erst können wir besser darüber reden. Wir können darüber reden, können miteinander reden. Über das gesehene. Darüber wie unsere Welt und das uns Umgebene beschaffen ist, wodurch es sich auszeichnet und was es ausmacht. Über das sehen nehmen wir am Leben teil. Unsere Sicht der Dinge wird geprägt. Das sehen beeinflusst unser ganzes Leben. Prägt den Blick in die Zukunft ebenso, wie den Blick zurück im Alter.

Im Rückblick erkennen wir Dinge die dem gegenwärtigem Blick verborgen bleiben. Diese gegenwärtige Unsichtbarkeit, das Verborgensein, ist kein ausschließlich negatives Merkmal, sonern eine positive Eigenschaft, vermöge derer wir das betreffende Ding, die Situation, den Vorfall sich verwandelt zu etwas Neuem und Erkennungswürdigem wird. Die Tranformation des Sehens hat begonnen. Der Blick der Kriegsgeneration, der Nachkriegsgeneration, der Blick der Gefangenen auf Stacheldraht wird immer dergleiche sein. Ob roh oder bunt.

Es ist einerseits der „geliehene“ Blick der mitgelebten aber unbeteiligten, also nicht selbst erblten Generation und andererseits der „empfundene“ Blick des selbst erlebten. Nachfolgegenerationen wird der Blick „geliehen“ und geprägt durch Überlieferungen und Photos. Der Blick der Kriegs- und Nachkriegsgeneration wird immer dergleiche sein. Erst der „geliehene“ Blick der folgenden generationen, die Generation die den bunt bemalten Stacheldraht einzig als künstlerisches Ausdrucksmittel kennen lernt, vervollständigt den Blick und bringt das jeweils

10 verborgene zutage. Der erlebte Blick der kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration wird geleitet durch das Erlebte. Der erlebte Blick dieser Generation sieht durch die Farbe des bemalten Stacheldrathes hindurch.

Sehen ist Wahrnehmnung. Wie ich etwas wahrnehme, geprägt durch die Eltern, die Zeit in der das Sehen gelernt wurde, durch die Region in der die ersten Sehversuche stattgefunden haben, ist von vielen Faktoren abhängig. Es gibt kein allgemeingültiges sehen.

Alles was ich denken kann ist Realität.

II. Geprägte Realität

Wäre die Welt, die innere und äußere Ordnung nur auf das Sichtbare beschränkt, wie arm und unfruchtbar wäre die Welt. Wir Heutigen würden noch immer im Nebel der Evolution unwissend wandeln. Das erkennende Sehen bedeutet Klarheit. Klarheit bedeutet gesicherten Besitz der Erkenntnis. Hinreichende Herrschaft unseres Bewußtseins über die Bilder. Solche Klarheit aber verschafft uns das Begreifen. Der Begriff, die Verläßlichkeit, der geistige Vollbesitz wirken erhellend, befreiend und befruchtend.

Kulturschöpfung, das Bild, der Text ist immer Interpretation, Klärung, Auslegung des Lebens. Kultur zeigt immer eine Möglichkeit des Seins.

In einer globalen Welt, in der ganze Kontinente, Länder und Erteile voneinander in Abhängigkeit stehen, sind Grenzen überholte Ereignisse. Wie der Stacheldraht die Unfreiheit überwindet, müssen Nationalitäten ihre Grenzen überwinden. Ungeachtet der Herkunft ist jedes Individuum sein eigener Staat, eingebettet in Milliarden von Staaten, die alle ein gemeinsames Ziel haben, ein möglichst sorgenfreies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Stacheldraht, bemalter Stacheldraht hängt längst als Kuntwerk an den Wänden. Als Symbol, Symbol dafür, dass es jedem Individuum gelingen kann, Grenzen zu überwinden. Der Künstler verschiebt den Horizont. Jeden Tag auf‘s neue. Der Künstler muß befreien, das ist seine Berufung.

Seine eigentliche Berufung. Er befreit die Leinwand vom grundierten Weiß. Lässt aus dem Nichts Zenarien entstehen, macht Möglichkeiten sichtbar, die vormals nicht zu sehen waren. Mit jedem Bild zeigt der Künstler Lösungen. Er zeigt Lösungen für Probleme, die es noch gar nicht gibt. Künstler machen Lösungen sichtbar. Künstlerhäuser haben andere Formen. Der künstlerische Blick zeigt von jeher einen anderen Blick auf die Dinge. Legen den eigentlichen Sinn frei, machen sichtbar. Von jeher waren Bilder für den Menschen Sprachersatz. Auch heute noch. Früher besetzte der Glaube die Kunst. Die Kunst wurde instrumentalisiert. Das geschriebene Wort der Bibel, wurde zum gemalten Wort. Die gemalten Worte waren und sind universal undd international. Jeder versteht sie, in jeder Sprache. Bilder erhielten Einzug in unser Denken. Prägten den Blick auf die Dinge. Das Böse wurde sichtbar. Die Hölle entstand. Das Wort nahm Gestalt an.

Die moderene Malerei „entkleidet“, „entwortet“ das Bild. Kein Glaube wird mehr transportiert. Inhalte nicht mehr plakativ dargestellt. Der Glaube nimmt ab. Die Abstaraktion hat die Kunst auf das Eigentliche reduziert. Und so, wie sich die Kunst gewandelt hat, folgte die Gesellschaft auf dem Fuße. Längst haben Film und Photographie die Stelle der Kunst der Frühzeit eingenommen. Film und Photographie bilden die Wirklichkeit ab. Die Form von Wirklichkeit, die in alten Bildern ihren Ursprung nahm.

Es bedurfte nur eines Cäsars, um den Rubikon zu überschreiten und eine neue Ordnung, neue Werte, eine neue Sicht der Dinge zu bewirken. Nur ein Luther genügte, um die Kirche und den Glauben in ihren Grundfesten zu erschüttern. Es genügt immer nur ein Mensch. Das gilt ganz besonders für die Künste.

Stets aber genügt einer, um tradierte Werke neu zu schaffen. Neue Sehgewohnheiten erhalten Einzug ins allgemeine Sehen. Die Grenzen sind verschoben, der Horizont erweitert. Die Realität vermischt sich mit der Zukunft.

Kunstwerke sind immer ein Hinweis auf zukünftige Entwicklungen. Die Arbeit mit Stacheldraht deutet auf die Überwindung der Unfreiheit hin. Die vollkommene Unabhängigkeit des Individuums. Die vollkommene Unabhängigkeit ist möglich, notwendig sogar, will der „gelebte“ Mensch auch tatsächlich behaupten gelebt zu haben. Alle anderen „Leben“, sind beschränkt auf das Funktionieren und die Ansammlung von Emotionen. Der zeitgenössische Mitbürger, der unauffällig in der Masse mitschwimmt, ist ein Baukastenmensch, der sich nach belieben verändern kann, bzw. der von seiner Umwelt nach belieben geformt wurde. Je nach vorherrschender Meinung oder Politik. Die Individualität wird auf subtile Weise wegerzogen. Der nächste Schritt der Entwicklung ist nicht weit. „Jeder Mensch ist wichtig!“, so die offizielle Devise, dann folgt: “ aber nicht jedes Leben ist erhaltenswert“. Die Gesellschaft, ja sogar Präsidenten oder Kanzlerinnen „freuen“ sich über die erfolgreiche Tötung eines Menschen. Die Selektion geht weiter. Zu Zeiten der Inquisition waren Ungläubige nicht erhaltenswerte Individueen, die sorglos getötet werden konnten. Heute ist es nicht viel anders. Zumindest ist die „erhabene“ Vernichtung diegleiche geblieben.

Zur Freiheit gehört natürlich auch die Freiheit des Irrtums. Die Freiheit Fehler zu machen. Das macht den Täter so interessant. Als Fehler wird das abweichen von der einhelligen Meinung bezeichnet. Fehler machen interessant. Das Unvollkommene. Das Werdende.