En nous, chaque fois que « l’entendement connaît clairement et distinctement les choses qu’il faut croire, qu’il faut faire, ou qu’il faut omettre, la volonté pour lors n’est jamais indifférente » (Descartes, 1953, p. 522). Lorsque le sentiment d’évidence nous éclaire, notre entendement se voit, semble-t-il, invité à approuver l’idée et la volonté à suivre la direction indiquée par l’entendement. Autrement dit, lorsque nous concevons le vrai, l’entendement est immédiatement convaincu. Le vrai et le bien apparaissent dans leur vérité. Comment ne pas les suivre ? La décision en découle comme par une sorte de nécessité naturelle. Par suite, lorsque nous reconnaissons « clairement et distinctement » la fausseté d’une représentation, la volonté ne peut que la refuser et marquer sa distance.

La question qui se pose est alors celle de la responsabilité humaine, indissolublement liée à la possibilité du libre arbitre pour l’homme. Sommes-nous contraints de choisir le vrai ou le bien lorsqu’ils se donnent de manière « claire et distincte » ? Ce qui nous paraît évident emporte-t-il nécessairement l’adhésion de la volonté ? Ou bien sommes-nous capables d’affirmer ou de choisir le faux ou le mal en dépit du fait que nous en reconnaissions « à l’évidence » la négativité ? Le « franc arbitre » humain doit-il être confondu avec l’indifférence ? L’auteur des sixièmes objections aux Méditations voit l’enjeu pour ce qui touche au problème de la liberté humaine. L’évidence nous détermine-t-elle à choisir ce qu’elle reconnaît pour vrai de manière irrévocable ? Une telle détermination supprimerait de ce que Descartes appelle le « franc arbitre » ? La « non indifférence » du franc arbitre nous laisse-t-elle la possibilité de choisir contre l’évidence de manière volontaire ? Auquel cas, nous sommes libres de « passer outre » à la certitude manifeste et d’affirmer une conviction ou d’agir contre la conviction qui nous habite. L’enjeu n’est autre que la liberté humaine.

Si la vérité s’impose à nous au travers du sentiment d’évidence, comment la refuser ? Face aux vérités, on doit affirmer un principe de « non indifférence ». La volonté qui ne peut que suivre de manière absolue ce que l’entendement conçoit de manière incontestable. Qu’en est-il alors de la liberté proprement humaine de choix que Descartes nomme « franc arbitre » ? La sixième objection commence par soulever la difficulté au niveau de la toute-puissance divine : « par ce principe (celui de « non indifférence ») vous détruisez entièrement la liberté de Dieu de laquelle vous ôtez l’indifférence lorsqu’il crée ce monde-ci plutôt qu’un autre, ou lorsqu’il n’en crée aucun » (p. 522). Dieu devrait concevoir ce qui constitue le meilleur des univers avant de le créer volontairement (on voit ici se dessiner l’hypothèse leibnizienne de Dieu créateur du meilleur des mondes possibles). Les vérités éternelles (logiques ou mathématiques) contraignent la divinité à choisir en fonction de valeurs ou de principes qui la dépassent. Que reste-t-il alors de son infinie puissance ? Dieu perd sa toute-puissance et se voit ramené au rang du démiurge du Timée de Platon, sorte de super artisan qui suit un plan dont il reconnaît la perfection conformément à un univers logique d’idées préexistantes.

Descartes répond doublement. Au plan humain, il affirme que ce n’est pas parce qu’il éprouve un sentiment d’évidence devant la vérité lorsque cette dernière le touche que l’homme ne dispose pas d’un libre arbitre capable de la refuser. La non-indifférence du franc arbitre n’implique pas de déterminisme moral. En Dieu en revanche, la toute-puissance implique l’indifférence absolue du franc arbitre. Cette indifférence est la marque de la perfection divine en ce sens qu’elle exprime le fait que Dieu ne dépend de rien d’autre que de lui-même. Ce qui revient à dire que la non-indifférence du franc arbitre de l’homme n’exclut pas l’indifférence du franc arbitre de Dieu. « Une entière indifférence en Dieu est une preuve très grande de sa toute puissance » (p. 535).

En l’homme, la question se déplace. Nous ne sommes créateurs ni des vérités logiques ni de la réalité objective. Comment comprendre que nous puissions refuser de suivre les évidences de la raison lorsque cette dernière nous éclaire de leur « véracité » manifeste ? La liberté d’indifférence est-elle en l’homme une marque de force ou de faiblesse ? En nous, l’indifférence est-elle signe de puissance ou seulement d’indécision ? Lorsque nous sommes dans l’ignorance du vrai ou du bien, l’indifférence est manifestement une marque de notre déficience. En revanche, qu’en est-il de la liberté lorsqu’une « claire et distincte connaissance d’une chose nous pousse et nous engage à sa recherche ? » (p. 536). Dans ce cas nous ne sommes pas indifférents. Nous sommes poussés « à l’évidence » ; nous orientons nos décisions suivant ses indications.

I. LA CONNAISSANCE ET L’ERREUR

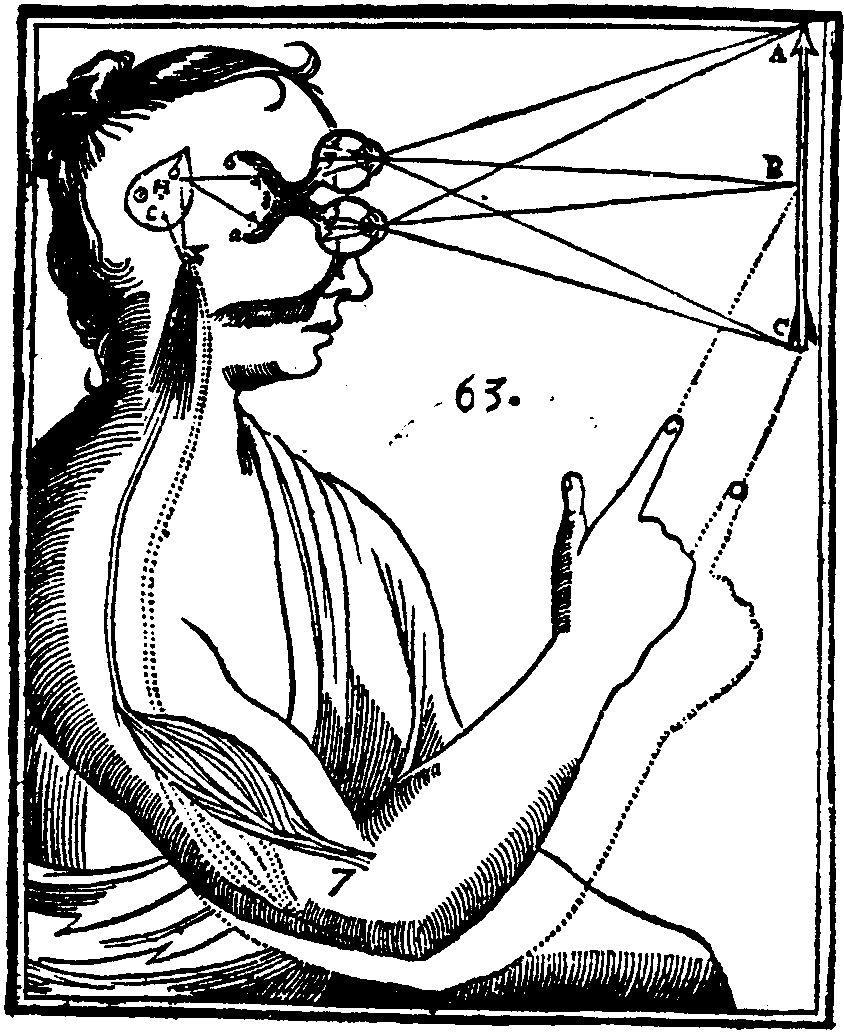

Pour comprendre la théorie cartésienne de la connaissance, il faut se souvenir que les « volitions » et les « conceptions » appartiennent conjointement à la pensée. Elles sont toutes deux des pensées. Dans les Principes de la Philosophie (I, § 9), il se demande explicitement ce que c’est que penser. Il entend par ce mot : « tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l’apercevons immédiatement par nous-mêmes ; c’est pourquoi non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir, est la même chose ici que penser » (p. 574). Volontés et représentations ne sont donc que des pensées « diversement modifiées ». Faut-il pour autant les confondre ?

Descartes s’y refuse. Il faut rapporter à l’entendement ce qui relève de lui, « ainsi sentir, imaginer et même concevoir des choses purement intelligibles, ne sont que des façons différentes d’apercevoir ; mais désirer, avoir de l’aversion, assurer, nier, douter, sont des façons différentes de vouloir. » (p. 585). La volonté renvoie au pouvoir de faire ou de ne pas faire, de poursuivre ou de fuir une même chose ; elle traduit le pouvoir d’agir de manière immédiate. Les Cogitationes privatae en parlent comme d’un véritable « miracle » dans la mesure où il agit directement sur nos jugements. La volonté n’est autre chose que notre pouvoir décisionnel « d’affirmer ou de nier ». Elle est donc requise pour juger. Lorsque nous portons un jugement, la volonté est « absolument nécessaire » (§ 34, p. 586) pour décider, tout comme l’entendement qui fournit le contenu.

L’entendement se contente de concevoir l’objet. Dans la représentation, « je n’affirme ni ne nie aucune chose, mais je conçois seulement les idées des choses que je puis affirmer ou nier ». Pour Descartes, c’est donc bien la volonté qui seule juge, c’est-à-dire affirme ou récuse ce que l’entendement propose. Dans tout jugement, il faut donc distinguer entre le contenu représenté qui relève de la seule représentation et la détermination judiciaire qui appartient à la volonté. La volonté entraîne une décision affirmative ou négative qui vient se joindre à la conception purement descriptive pour en déterminer la vérité ou la fausseté. La plus grande partie de nos erreurs vient de ce que nous « donnons notre consentement à des choses dont nous n’avons jamais eu qu’une connaissance confuse » (Principes, § 34, p. 586). Déjà, dans la quatrième Méditation, Descartes exposait sa conception de l’erreur : « la volonté étant beaucoup plus ample et plus étendue que l’entendement, je ne la contiens pas dans les mêmes limites, mais je l’étends aux choses que je n’entends pas ; auxquelles étant de soi indifférente, elle s’égare fort aisément, et choisit le mal pour le bien, ou le faux pour le vrai. Ce qui fait que je me trompe et que je pèche » (p. 306).

D’où le principe de prudence méthodologique qui guide l’auteur du Discours de la méthode : « la lumière naturelle nous enseigne que la connaissance de l’entendement doit toujours précéder la détermination de la volonté » (p. 307).

II. CONNAÎTRE ET VOULOIR

La question se déplace. Comment la liaison se fait-elle entre la volonté qui décide et l’entendement qui conçoit ? Comment passer du simple constat descriptif au jugement de valeur ? Comment la volonté se trouve-elle entraînée à choisir ? Le sentiment d’évidence qui apparaît en présence de l’idée vraie est ce qui entraîne la détermination du jugement. L’idée « claire et distincte » possède en soi un pouvoir de conviction qui fait pencher la volonté dans le sens du vrai. Descartes prend soin de préciser sa pensée. Il appelle « claire » une idée « qui est présente et manifeste à l’esprit attentif » et « distincte » celle qui est tellement précise et différente de toutes les autres qu’elle ne comprend en soi que ce qui paraît manifestement » (Principes, I, § 45, p. 591). Il prend pour exemple son « je pense donc je suis » (p. 575). L’erreur vient du fait que « nous jugeons souvent, encore que nous n’ayons pas une connaissance bien exacte de ce que nous jugeons ». (Principes § 33, p. 586). Mais suivant Descartes, si ce sentiment permet à la volonté de décider de ses choix, il ne la détermine en rien. Nous restons libres de nous résoudre ou de ne pas nous résoudre dans tel ou tel sens, de vouloir pu de ne pas vouloir. Autrement dit, si l’évidence entraîne le jugement, elle le fait de manière non nécessaire. En l’absence comme en présence d’évidences ma volonté peut toujours affirmer ou nier. Elle a du mouvement pour aller plus loin que ce que lui propose l’entendement ; « plus étendue » que lui, « sans borne et sans limites », (Principes, I, § 35, p. 586) elle permet d’affirmer ou de nier, même là où on n’entend rien.

C’est dans ce décalage que réside le signe de notre liberté. Nous ne sommes pas contraints par un principe étranger. L’évidence nous éclaire, mais nous pouvons la récuser. Ce « franc arbitre », « que nous expérimentons en nous-mêmes », est précisément ce qui nous fait à l’image de Dieu (Méditation quatrième, p. 302). Il reste que ce signe ne nous est pas extérieur. Il est en nous et se manifeste pour nous.

On comprend mieux alors quelle est la source de l’erreur. Elle ne vient pas des limites de notre entendement. Il est vrai que nous ne saurions tout comprendre mais nous sommes capables de saisir les limites de notre pouvoir de connaître et, par suite, de douter des connaissances qu’il nous offre. L’erreur ne vient pas non plus de notre volonté qui est infinie et dont nous restons les maîtres. L’erreur repose sur le décalage, en nous, entre notre entendement fini et notre volonté qui est sans limite. Je puis toujours affirmer ou nier n’importe quoi, même et peut-être surtout lorsque je ne comprends pas. Il y a décalage lorsque la volonté n’attend pas pour se prononcer que l’entendement ait fourni ses lumières. Elle part à l’aventure, s’égare à force d’impatience et finit par affirmer le faux pour le vrai.

Mais alors un nouveau problème se pose. Comment la volonté peut-elle dépasser l’entendement si toute volonté, en tant qu’elle est une pensée, est nécessairement jointe à une représentation sur laquelle s’appuyer ? Comment puis-je vouloir sans vouloir quelque chose de précis ? Dans ses Principes, Descartes anticipe l’objection qui sera celle de Spinoza et affine sa pensée. Pour lui, jamais la volonté ne dépasse la connaissance « en général ». Il y a toujours un contenu de pensée lorsque nous affirmons ou nions quelque chose. Il affirme seulement que notre pouvoir d’affirmer ou de nier peut outrepasser les bornes de la connaissance claire et distincte (Principes, I, § 34, p. 586). S’il y a toujours un contenu de pensée, ce contenu n’est pas toujours clair et distinct et « lorsque nous abusons de la sorte, ce n’est pas merveille s’il nous arrive de nous méprendre. » (Principes, §35, p. 586).

Lorsque la connaissance est imparfaite, incertaine, confuse, alors nous devons rester dans l’indifférence qui est le plus bas degré de la liberté dans l’homme. Le plus bas degré de liberté correspond au plus bas degré de connaissance. Il impliquerait à bon droit une suspension du jugement. En revanche, lorsque la connaissance est parfaite, autrement dit claire et distincte, l’indifférence est d’elle-même détruite. Subsiste seule l’affirmation vraie de l’entendement qui entraîne l’adhésion de la volonté dans le sillage de l’évidence. Descartes précise ce que l’on doit entendre par perception claire et distincte : « J’appelle claire celle qui est présente et manifeste à un esprit attentif ; de même que nous disons voir clairement les objets lorsque étant présents, ils agissent assez fort et que nos yeux sont disposés à les regarder ; et distincte, celle qui est tellement précise et différente de toutes les autres, qu’elle ne comprend en soi que ce qui paraît manifestement à celui qui la considère comme il faut » (Principes, § 45, p. 591).

Il faut alors revenir à la liberté d’indifférence. Comment celle-ci est-elle à son plus haut degré en Dieu alors qu’elle est à son plus bas degré en l’homme ? Cette opposition de statut repose sur la distinction qu’il convient d’établir entre le fini et l’infini.

L’homme appréhende des vérités qui sont déjà là. Conceptions matérielles de la nature ou « vérités éternelles » de type mathématique, il trouve des vérités ou des réalités préexistantes, établies et déterminées par Dieu. Voilà pourquoi il ne peut rester indifférent sinon par ignorance. Chez lui l’indifférence est le résultat d’une faiblesse de compréhension. Lorsque l’évidence se fait jour, l’adhésion est immédiate et la volonté ne peut que suivre. Dieu en revanche pose de lui-même les vérités idéales comme les vérités naturelles. Il établit le vrai indépendamment de vérités antérieures à son essence. Il pose le vrai dans l’absolu. À la limite, il est le vrai. Toute autre représentation de Dieu serait contraire à l’idée d’infinité et de toute-puissance. Voilà la raison de son indifférence : il coïncide à soi de telle sorte qu’il ne saurait se glisser la moindre faille en son essence. Dieu n’a pas besoin de bien juger pour bien faire, il se contente d’être. En lui volonté et entendement sont une seule et même réalité. Chez l’homme en revanche, « notre volonté ne se portant à suivre ou à fuir certaines choses que selon que notre entendement nous les présente bonnes ou mauvaises », il nous faut commencer par bien juger pour bien faire. Notre liberté est d’autant plus parfaite qu’elle sort de l’indifférence. L’erreur, comme le péché sont d’abord le fruit de notre ignorance. « La volonté n’est pas portée au mal, si ce n’est dans la mesure où ce mal est représenté par l’entendement sous quelque apparence de bien. Omnis pecans est ignorans » (à Mersenne, 27 avril, 1637, p. 963). Ce qui signifie que le mot passé dans l’usage: video meliora proboque, deteriora sequor (je vois le bien et je l’approuve, mais je fais le mal) ne vaut que pour les « esprits faibles », autrement dit pour ceux qui perçoivent le réel ou conçoivent les idées de manière confuse.

III. LE FRANC ARBITRE EN QUESTION

Tout se passe alors comme si la liberté humaine se voyait soudain remise en question. Il y aurait finalement une subordination absolue de la liberté au savoir. On ne saurait qu’agir en connaissance de cause lorsque l’évidence fait apparaître à l’entendement le vrai dans sa réalité. Impossible de choisir contre l’évidence. Gassendi rappelle que « si l’entendement conçoit clairement, le libre arbitre porte son jugement sans hésitation » (Méditations, cinquièmes objections, p. 473). Que reste-t-il du pouvoir de libre de choix ? On comprend l’hésitation lorsque la représentation est confuse. Mais lorsqu’elle porte en elle-même le signe évident de sa vérité, que devient ce libre arbitre que Descartes désigne par ailleurs comme la « principale perfection de l’homme qui le rend digne de louange ou de blâme » (p. 587) ? La force de conviction de l’évidence ne transforme-t-elle pas le libre arbitre en serf arbitre ? Comment se sentir véritablement libre de faire le bien ou de suivre le vrai si on ne sent, en même temps, que l’on a le pouvoir, de ne pas le faire ou de ne pas le suivre ? La question qui se pose est celle du refus possible de l’évidence en dépit de la force de persuasion de cette dernière. Descartes perçoit le nœud du problème et y apporte une réponse qui, après quelques hésitations, va dans le sens de l’affirmation du libre arbitre le plus radical.

Dans la quatrième Méditation, Descartes semblait accorder au sentiment d’évidence un pouvoir déterminant essentiel : « Si je connaissais toujours clairement ce qui est vrai et ce qui est bon, je ne serais jamais en peine de délibérer quel jugement et quel choix je devrais faire » (p. 305). Nous n’avions pas la possibilité de ne pas suivre le vrai lorsque nous le reconnaissons tel. Désormais, il est clairement affirmé que nous pouvons ne pas suivre l’évidence. Il n’empêche que nous la reconnaissons pour vérace. Si la réponse à Gassendi est hésitante (p. 500), le paragraphe 37 des Principes est très clair. Contrairement aux machines qui agissent automatiquement, l’homme a « quelque chose de plus » qui l’invite à choisir sans être contraint par un principe étranger. Il dispose d’un « franc arbitre ». Or, ce libre arbitre est absolu ou alors il n’est rien. C’est ce qui nous rend d’ailleurs dignes de louange ou de blâme. Est-ce à dire qu’il peut aller contre l’évidence et choisir contre ce qui se donne pour clair et distinct ? Que vaudrait alors ce sentiment d’évidence, signe ultime de vérité ? De son côté, le père Mesland revient sur le sujet et pose crûment la question : peut-on nier l’évidence lorsqu’elle se donne à nous de manière parfaitement claire ? Dans sa réponse du 2 mai 1644, Descartes semble encore hésiter : « Il est malaisé de ne pas suivre une idée qui paraît vraie. D’une grande lumière dans l’entendement suit une grande inclination dans la volonté » (p. 1165). Toujours insatisfait, le père Mesland revient à la charge. Avons-nous le pouvoir de choisir contre l’évidence ? Dans sa réponse du 9 février 1645 (à Mesland et non à Mersenne, mai 1641 suivant une attribution erronée), Descartes accorde enfin que l’homme dispose du pouvoir de répondre à la force de l’évidence par l’indifférence.

IV. L’INDIFFÉRENCE

Que faut-il entendre par indifférence ? « L’état dans lequel est la volonté lorsqu’elle n’est pas poussée d’un côté plutôt que de l’autre par la perception du vrai et du bien ». On est alors dans l’indécision faute de certitude. L’indifférence naît de l’ignorance. Mais cette approche toute négative n’est pas la seule. « D’autres entendent par indifférence une faculté positive de se déterminer pour l’un ou l’autre de deux contraires, c’est-à-dire pour poursuivre ou pour fuir, pour affirmer ou pour nier » (p. 1177).

Descartes distingue donc deux façons de concevoir l’indifférence. Une manière négative, liée à l’insuffisance de nos connaissances. Elle correspond à l’état propre de la volonté lorsque aucune distinction du vrai et du faux ne peut aider le jugement dans son choix. Cette indétermination rejoint le « plus bas degré de liberté » de la quatrième Méditation lorsque Descartes parlait de cet état où « je ne suis point emporté vers un côté plutôt que vers un autre par le poids d’aucune raison ». Cette indétermination est le signe d’un « défaut dans la connaissance plutôt que d’une perfection de la volonté » (p. 305).

À cette approche en termes d’insuffisance, il faut opposer une indifférence positive qui renvoie à notre pouvoir d’opter, au besoin contre le vrai, même lorsque nous sommes mis en sa présence de manière « claire et distincte ». Lorsqu’une raison évidente nous pousse vers un parti, nous pouvons tout de même choisir d’embrasser le parti contraire. Autrement dit, nous avons toujours le pouvoir de refuser de suivre l’évidence. Voyant le meilleur, nous sommes capables de choisir le pire. C’est même dans ce cas que le sentiment intime de la liberté est peut-être le plus intense reconnaît Descartes. L’affirmation du libre arbitre, qui définit la responsabilité, implique que nous puissions refuser le vrai ou le bien en dépit du fait que nous les reconnaissions. Par pure décision, nous pouvons choisir le mal ou le faux. C’est même dans la possibilité de ce refus que réside la responsabilité. C’est elle qui fait la différence entre celui qui choisit le mal en connaissance de cause et l’imbécile qui le suit par ignorance ou stupidité. Le premier est méchant, le second est seulement mauvais. La fin du premier paragraphe de la lettre à Mesland reconnaît qu’il est loin d’être absurde de voir dans l’indifférence, entendue comme refus des évidences, le signe de notre liberté la plus absolue. « Il nous est toujours possible de nous retenir de poursuivre un bien clairement connu ou d’admettre une vérité évidente, pourvu que nous pensions que c’est un bien d’affirmer par là notre libre arbitre » (p. 1177).

Nous pouvons donc choisir de ne pas trancher ou de trancher contre l’évidence. La plus grande expression du libre arbitre peut s’éprouver dans cette « puissance positive » de suivre « le pire tout en voyant le meilleur » (p. 1178). Cette affirmation de la liberté par Descartes rejoint la décision initiale où s’enracine son projet philosophique. Comment comprendre la possibilité d’un doute à la fois radical et méthodique, entendu comme totale remise en question de l’ensemble du savoir. Pour entreprendre de se défaire de toutes les opinions reçues et chercher de nouveaux fondements afin d’établir « quelque chose de ferme et de constant dans les sciences », on se doit de commencer, comme le dit Descartes dès le début de la première Méditation, par « détruire généralement toutes les anciennes opinions », sans entrer dans le détail.

L’engagement philosophique consistera donc à commencer par tout rejeter, y compris ce qui paraît le plus digne de confiance, le plus « certain », le plus « indubitable » (p. 268), autrement dit le plus évident. Ce doute que Descartes lui-même qualifie de « volontaire » dans le Discours de la méthode, s’applique à l’ensemble des connaissances. Il « veut supposer » que les sens sont trompeurs ; il se « résout de feindre » (p. 147) que la raison est illusoire. Il est alors clair que l’ensemble de la démarche philosophique cartésienne repose sur l’affirmation d’une liberté radicale qui consiste à pouvoir rejeter l’évidence, même lorsqu’elle paraît la plus « assurée ». Le paragraphe 39 des Principes de la philosophie pose le franc arbitre comme l’évidence première sur laquelle il est possible d’asseoir l’ensemble de la métaphysique : « Il est évident que nous avons une volonté libre, qui peut donner son consentement ou ne le pas donner quand bon lui semble, que cela peut être compté pour une de nos plus communes notions » (p. 588).

Faut-il en conclure à l’acceptation du scepticisme au nom de la liberté la plus arbitraire ? Descartes est loin de cette position épistémologique qui conduirait à l’incertitude scientifique définitive. Il se veut avant tout un savant qui cherche à « porter des jugements solides et vrais sur tout ce qui se présente à lui » (Règles pour la direction de l’esprit, p. 37), qui rédige un Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences (p. 125). C’est en physicien et en mathématicien qu’il approche la nature dans les divers traités dont le Discours de la méthode n’est que l’introduction. Dans ces domaines, comme dans celui de la métaphysique, l’évidence, autrement dit l’idée claire et distincte, reste notre ultime critère de vérité. Il semble que Descartes ne revienne jamais sur ce principe méthodologique. « Ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle […] ; ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et distinctement à mon esprit que je n’eusse aucune occasion de la mettre en doute » (Discours, II, p. 137).

Il n’empêche que le libre arbitre qui nous donne le pouvoir de trancher lorsque nous ne comprenons rien, de suspendre notre jugement, d’affirmer contre l’évidence ou de la suivre, n’enlève rien à la valeur heuristique de l’évidence. Lorsque nous voulons avancer dans la connaissance pure et dans la vie morale, nous ne pouvons que nous fier au signe qu’elle nous fait. C’est elle en effet qui nous propose l’ultime critère de véracité de ce que nous percevons ou comprenons. Notre pouvoir de connaître est imparfait. Nous n’avons pas accès direct à l’infini, c’est-à-dire au savoir absolu. Il est des idées que nous concevons mais que nous ne comprenons pas, celle de Dieu pas exemple. En ce sens, le « je suis, j’existe » des Méditations (p. 275) n’est en rien d’objet d’une déduction logique, comme l’emploi de la conjonction « donc » de « je pense donc je suis » du Discours (p.147) ou des Principes (p. 573) pourraient le laisser penser. Il renvoie à une certitude immédiate qui n’implique aucune déduction analytique ou synthétique. Il reste qu’il est toujours possible de la soumettre à la question ou de la refuser en dépit de son aveuglante vérité. En termes moraux, on pourrait dire que l’évidence oblige mais ne contraint pas.

Nous sommes donc renvoyés à la théorie cartésienne de la connaissance. En dernier ressort, nous ne disposons que du sentiment d’évidence pour nous guider dans l’existence. Quels que soient les domaines de la connaissance, y compris ceux de la connaissance démonstrative la plus abstraite, on se trouve renvoyé à un moment ou l’autre de la démonstration ou de l’observation au sentiment intime de véracité pour apprécier la pertinence d’une idée ou la justesse d’un jugement. Le fait de pouvoir trancher contre l’évidence ou de lui être indifférent n’ôte rien à la valeur de vérité de cette dernière. Il ne fait que témoigner pour l’existence de notre libre arbitre le plus absolu.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- DESCARTES René (1953), Œuvres et lettres, textes présentés par André Bridoux, Paris, Gallimard. Les références du présent article renvoient à cette édition de la Pléiade.

Bibliographie critique

- ALQUIÉ Ferdinand (1950), La Découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, Paris, P. U. F.

- ALQUIÉ Ferdinand (1988), Descartes, l’homme et l’œuvre, Paris, Hatier.

- BEYSSADE Jean-Marie (1979), La philosophie première de Descartes, Paris, Flammarion.

- GOUHIER Henri (1962), La pensée métaphysique de Descartes, Paris, Vrin, 1962.

- GUÉROULT Martial (1953), Descartes selon l’ordre des raisons (2 vol.), Paris, Aubier-Montaigne.

- RODIS-LEWIS Geneviève (1971), L’œuvre de Descartes (2 vol.), Paris, Vrin.

- RODIS-LEWIS Geneviève (1970), La morale de Descartes, Paris, P. U. F.