Die fragile Identität der Psychiatrie

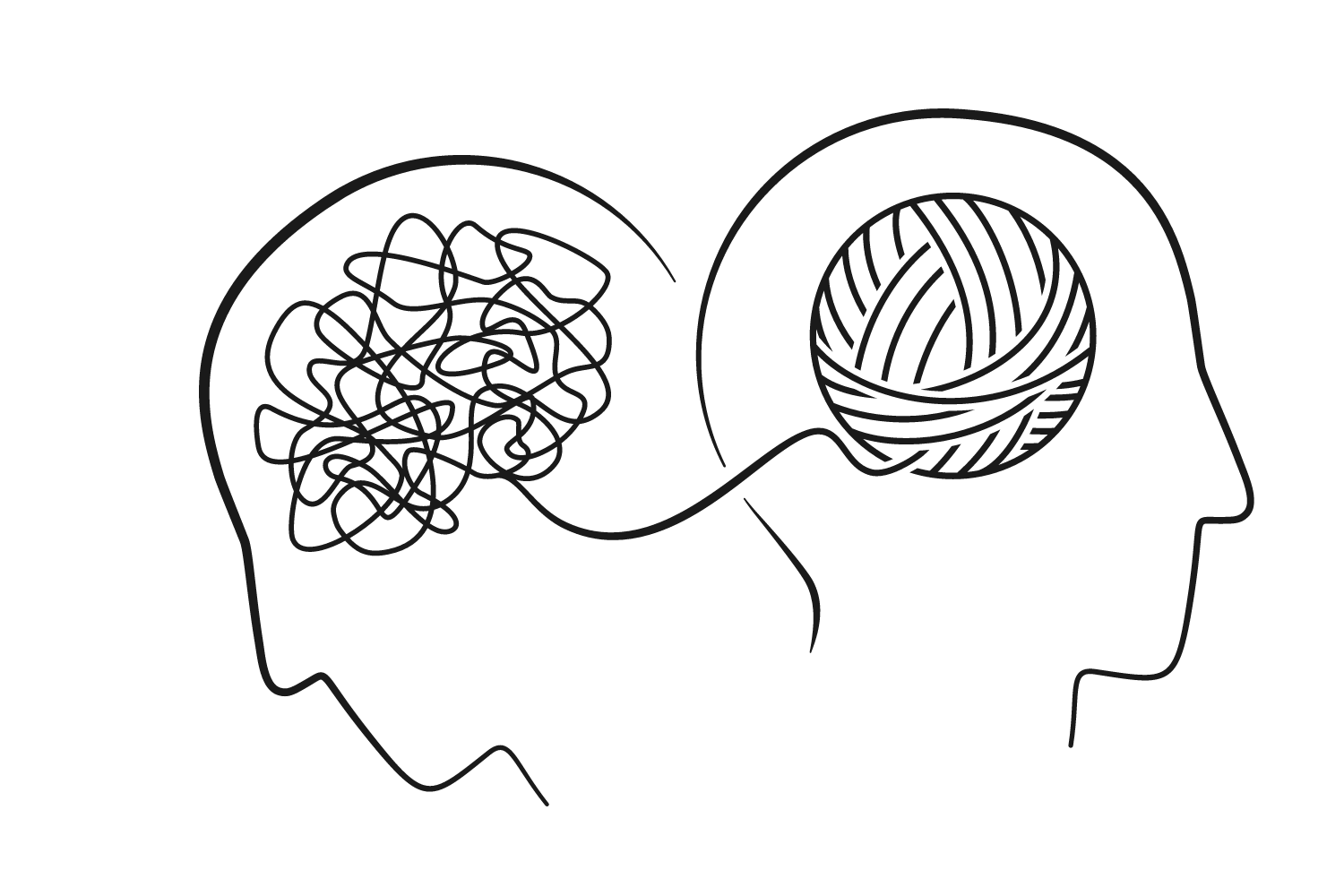

Es gibt nicht viele medizinische Disziplinen, die sich mit der Definition des eigenen Behandlungs- und Forschungsgegenstandes derart schwertun wie die Psychiatrie. Im Grunde durchziehen drei Ansätze die Geschichte unseres Faches, auf deren Grundlage versucht wurde (und wird), sich dem Phänomen psychische Krankheit konzeptuell und begrifflich zu nähern. In schlagwortartiger Verkürzung handelt es sich um den naturalistisch-biologischen, stark an den Neurowissenschaften orientierten Ansatz, um den auf die individuelle Biografie und Persönlichkeitsentwicklung abzielenden hermeneutischen sowie den sich von metaphysischen Investitionen frei zu halten bemühenden nominalistischen Ansatz einer streng deskriptiven, mit Algorithmen operierenden Psychopathologie. Diese anspruchsvolle Theorienvielfalt ist der Entwicklung einer stabilen fachlichen Identität alles andere als zuträglich, was Littlewood (1991) bewog, die Psychiatrie innerhalb der Medizin als „most self-doubting specialty“ zu bezeichnen.

Was heisst das für die psychiatrische Praxis?

Jede der genannten Perspektiven generiert, für sich genommen, wertvolle Einsichten für das psychiatrische Handeln in Patientenversorgung und Forschung. Ebenso aber läuft jede von ihnen Gefahr, unkritisch eingeengt zu werden (oder sich einengen zu lassen) und so dem Leidenszustand des erkrankten Individuums und seinem Anspruch auf eine wirksame Therapie nicht mehr gerecht zu werden. Im Einzelnen:

- Dezidiert naturalistische Positionen tendieren dazu – unbeschadet des fraglos beeindruckenden Wissenszuwachses über die Funktionen des Zentralnervensystems –, psychische Störungen ausschliesslich als neurobiologische Fehlfunktionen zu betrachten, wobei die zahlreichen Spielarten des Materialismus Pate stehen.

- Für den zweiten, den hermeneutischen Weg wird die psychische Erkrankung zu einer weitgehend nachvollziehbaren, also verstehbaren Fehlentwicklung des Individuums in der Auseinandersetzung mit seiner Lebenswelt und sich selbst. Zu eng geführt, können hier interpretative Zusammenhänge unbemerkt zu vermeintlichen Kausalketten werden, die das Hineingeraten in eine psychische Krise nicht nur erhellen, sondern abschliessend erklären sollen.

- Der dritte Weg, das Zurückbinden der diagnostischen und nosologischen Terminologie auf operational definierte Kriterien, die sich vor allem an beobachtbarem (und damit quantifizierbarem) menschlichen Verhalten orientieren, hat in den letzten Jahrzehnten über die weltweit verbreiteten Diagnosemanuale ICD-10 und DSM-5 markant an Einfluss gewonnen. So sehr einerseits durch diese stark methodisch geprägte, die Reliabilität psychiatrischer Diagnosen betonende Herangehensweise Fortschritte in der Kommunizierbarkeit psychiatrischer Sachverhalte zwischen Personen und wissenschaftlichen Schulen erzielt werden konnten (was nicht zuletzt der immer mehr internationalisierten Forschung zu Gute kommt), so sehr darf andererseits das Risiko nicht unterschätzt werden, sich von der – sehr berechtigten – Forderung nach hoher Reliabilität implizit auf ein gleichsam operationalisiertes Menschenbild hin zu bewegen. In diesem Fall nämlich gerieten nicht unmittelbar beobachtbare psychische Sachverhalte, vor allem subjektiv-qualitative Phänomene, rasch in den für eine personzentrierte Psychiatrie fatalen Verdacht, wissenschaftlich suspekt, ja irrelevant zu sein.

Reifizierung: Sind psychische Krankheiten „Sachen“?

Ein jüngst mit Blick auf die psychiatrische Krankheitslehre intensiv diskutierter Begriff ist derjenige der Reifizierung (Hoff 2017a, Kendler 2016, Zachar 2000). Er bezeichnet den argumentativen Kern der – aus psychiatriehistorischer Sicht keineswegs neuen – Auffassung, bei psychischen Krankheiten handele es sich um vom Untersucher völlig unabhängige reale Objekte, um „Sachen“, „res“. Diese seien objektiv und quantifizierend zu erfassen. Schon Emil Kraepelin hatte vor über 100 Jahren genau dies gefordert: Es gehe um das Auffinden und begriffliche Abbilden „natürlicher Krankheitseinheiten“ in der Psychiatrie. Dass ein solches Abbilden eben nicht nur ein objektiver Vorgang ist, etwa analog einer Fotographie, sondern über die Person des Forschers auch eine aktive Begriffskonstruktion ins Spiel kommt, wurde aber bei Kraepelin nicht zum Thema.

Zu Ende gedacht, lässt ein solcher Ansatz wenig Raum für die ernsthafte wissenschaftliche Einbeziehung subjektiver Phänomene (über die der Patient Auskunft geben kann, die aber durch Dritte nicht beobachtbar sind), der interpersonellen Ebene (Arzt-Patienten-Beziehung) sowie normativer, sozialer und kultureller Einflüsse auf psychiatrische Konzepte. Heute wird in Anbetracht des markanten Stellenwertes der Neurowissenschaften meist über das Risiko einer naturalistischen Reifizierung psychiatrischer Erkrankungen gesprochen. Es darf aber nicht übersehen werden, dass es auch bei hermeneutisch oder sozialwissenschaftlich fundierten Ansätzen, ja selbst bei den vermeintlich theoriearmen operationalen Diagnosemanualen ICD-10 und DSM-5 zu einer unkritischen Reifizierung kommen kann.

Inkompatible Theoriewelten, die Versuchungen einer naiven Reifizierung, wenig Selbstvertrauen: Kann die Psychiatrie des 21. Jahrhunderts zu einer stabilen Identität finden?

Sie ist alles andere als gradlinig, aber es gibt sie: Eine gedankliche Tradition der Psychiatrie, die den zahlreichen wissenschaftlichen Zentrifugalkräften durch den konsequenten Rückbezug auf die zentrale Stellung des erkennenden, wertenden und handelnden Subjektes entgegen tritt. Mit „Subjekt“ ist dabei sowohl die erkrankte Person gemeint (auch wenn ihre „Fähigkeiten“ im Kontext einer psychischen Erkrankung vermindert sein mögen) als auch der Untersucher und Behandler sowie weitere Beteiligte wie Angehörige oder Behördenmitglieder. Eine wesentliche Wurzel dieses Psychiatrieverständnisses liegt in der aufklärerischen Philosophie, am nachhaltigsten repräsentiert durch Immanuel Kant und zugespitzt – manche sagen: radikal weiter gedacht – durch Johann Gottlieb Fichte. Die Bedeutung Fichtes für die Psychiatrie liegt vor allem darin, die interpersonale Ebene, hier verstanden als untrennbare Verbindung der Ersten- und Zweiten-Person-Perspektive, zum eigentlichen Fundament freier Entscheidungen und Handlungen erhoben zu haben (Hoff 2017b, von Manz 2014). Prägende Autoren an der facettenreichen Schnittstelle von Psychiatrie und Philosophie, etwa Karl Jaspers, Arthur Kronfeld oder Martin Buber, haben diese Tradition im 20. Jahrhundert insofern weitergeführt, als sie sich – wenn auch aus je unterschiedlicher Perspektive – a limine gegen jeden Versuch der Reduzierung des Psychischen auf nur eine Erkenntnisebene wandten und den notwendig interpersonalen Charakter jeder psychiatrischen Handlung hervorhoben (Buber 2006, Hoff 2017c, Jaspers 1946, Kronfeld 1920).

Die heutige psychiatrische Forschungs- und Theorienlandschaft bedarf einer methodenkritischen, philosophisch informierten Grundhaltung mehr denn je. Plakativ formuliert: So wichtig die Dritte-Person-Perspektive ist, speziell in der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung, so unentbehrlich sind eben auch die Erste- und Zweite-Person-Perspektive. Nur sie können sich Fragen wie diesen stellen: Wie ist es, paranoid zu sein, von Zwangsgedanken bedrängt zu werden, Stimmungsschwankungen ausgeliefert zu sein, Stimmen zu hören? Welche Rolle spielt die Interpersonalität, speziell die Beziehung zwischen Untersucher und Patient, im Rahmen der psychiatrischen Diagnostik und Behandlung? Ein solcher Diskurs hat nichts mit l’art pour l’art zu tun, sondern adressiert den Kern psychiatrischer Arbeit.

Wozu also Philosophie in der Psychiatrie?

Manche mögen derartige Überlegungen als zu theorielastig oder gar als das „eigentliche“ wissenschaftliche Arbeiten unnötig störend erleben. Dennoch lehrt eine kritische Betrachtung der psychiatrischen Ideengeschichte seit dem 18. Jahrhundert vor allem Eines: Das bewusste Offenhalten unterschiedlicher Perspektiven, ausgerichtet an der Leitidee des autonomen Subjektes, ist nicht etwa Ausdruck von konzeptueller Armut, Opportunismus oder, heute, postmoderner Beliebigkeit, im Gegenteil: Im frühzeitigen Erkennen und in der begründeten Rückweisung voreiliger Festlegungen oder dogmatischer Verkürzungen liegt das potentiell wirkmächtige, wenn auch nachhaltig unterschätzte Aufgabenfeld philosophischer Reflektion in der Psychiatrie. Dies gilt für die Patientenversorgung ebenso wie für die Forschung. Klarer als in Karl Jaspers‘ Worten ist dieser Gedanke auch heute nicht auszudrücken:

„Der Psychopathologe braucht sich um Philosophie nicht deswegen zu kümmern, weil sie für ihn für seine Wissenschaft irgend etwas Positives lehrte, sondern weil sie ihm den inneren Raum freimacht für seine Wissensmöglichkeiten.“ (Jaspers 1946, S. 40)

Literatur

- Buber M (2006) Das dialogische Prinzip, 11. Auflage. Gütersloher, Gütersloh

- Hoff P (2017a, in press) On Reification of Mental Illness: Historical and Conceptual Issues From Emil Kraepelin and Eugen Bleuler to DSM-5. In: Kendler K S, Parnas J (eds) Philosophical Issues in Psychiatry IV: Classification of Psychiatric Illness in the Aftermath of DSM-5. Oxford University Press, Oxford

- Hoff P (2017b, in press) Von Kant zu Fichte: Transzendentales Denken und die Grundlegung von Psychiatrie und Psychotherapie im 21. Jahrhundert. In: Ivaldo M, von Manz H G, Radrizzani I (Hrsg) Vergegenwärtigung der Transzendentalphilosophie. Das philosophische Vermächtnis Reinhard Lauths. Königshausen und Neumann, Würzburg

- Hoff P (2017c) Arthur Kronfeld und Karl Jaspers. In: Lammel M, Bormuth M, Sutarski S, Bauer M, Lau S (Hrsg) Karl Jaspers‘ Allgemeine Psychopathologie – Standortbestimmungen. Medizinische Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin: 46 – 59

- Jaspers K (1946) Allgemeine Psychopathologie. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Springer, Berlin Heidelberg

- Kendler K S (2016) The nature of psychiatric disorders. World Psychiatry 15: 5 - 12

- Kronfeld A (1920) Das Wesen der psychiatrischen Erkenntnis. Springer, Berlin

- Littlewood R (1991) From disease to illness and back again. Lancet 337: 1013 - 1015

- von Manz H G (2014) Interpersonalität und Ethik. Königshausen und Neumann, Würzburg

- Zachar P (2000) Psychiatric disorders are not natural kinds. Philosophy, Psychiatry, and Psychology 7: 167 - 182